军队期刊信息化建设现状及发展

作者: 李淑娟 徐山林 李正莉 任之梦

[摘 要]为了促进火箭军工程大学教研成果的传播共享,有效服务军队人才培养质量的提升,文章在分析国内期刊信息化建设现状的基础上,结合军队内部发行期刊和公开发行期刊两种类型,研究了军队期刊基于互联网进行信息化建设的现状。研究结果表明:期刊信息化建设程度越高,期刊的层次和影响力就越大。《火箭军工程大学学报》尽管基于军网实现了编辑出版全流程信息化,创建了期刊采编系统、电子发行平台、学报网站,一定程度上促进了学报教研成果的有效传播,但还需要进一步解放思想,紧跟时代信息化发展趋势,建立基于互联网的期刊网站、申请进入数据库服务平台、开发新媒体宣传平台。

[关键词]军队期刊;火箭军工程大学学报;信息化建设;互联网;数据平台;新媒体

[中图分类号] G237.5 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)12-0145-03

军队期刊作为我军新军事思想和军事技术交流的重要平台[1],在学术成果传播、学术交流和培养人才等方面发挥了重要作用。然而,由于政治性、保密性等特殊要求,大多数军内期刊仍采用传统纸质办刊模式,该种办刊模式传播有限、查阅不便、无法检索、不易携带[2],一定程度上限制了先进军事成果的传播共享,从而影响了其功能的有效发挥。为了更好地促进先进军事文化的传播共享,更好地促进人才培养质量的提升,更好地促进战斗力提升,军队期刊一直在积极探索信息化建设途径,并且取得了一定的成绩,但是由于其特殊性,也存在一些不足。

《火箭军工程大学学报》(以下简称《学报》)是经国家新闻出版总署批准,由火箭军工程大学主管、主办,公开发行的学术期刊(没有连接互联网,没有加入任何基于互联网的数据库)。《学报》创刊于1987年,全国连续出版物号为CN 61-1506/E,季刊,发行范围覆盖国内军事院校、火箭军旅团单位,办刊宗旨是贯彻新时代军事战略方针,繁荣科学文化,促进学术交流,发现和培养人才,为军队现代化建设服务。《学报》作为展示军事院校教研水平的窗口,具有其他书籍、报刊不具备的优势;作为提高军事院校教研质量的助推器,又具有地方卓越期刊的科学性、前瞻性、创新性等,在促进教研成果的传播共享,促进人才培养质量提升方面发挥了积极作用。面对国内期刊信息化、网络化发展的迅猛形势,《学报》既要深入分析国内先进期刊的办刊模式,又要紧密结合军队期刊的特点和要求,积极稳妥地推进信息化建设[3]。

一、军队期刊信息化建设现状分析

信息化、网络化的快速发展,为期刊建设发展带来了新技术、新理念,各地都在深入探索基于互联网的信息化建设途径,但是由于国家对期刊信息化建设内涵没有明确界定,各单位都是从自己的视角出发,以自己的理解来进行信息化建设,总体而言,主要集中对编辑出版流程信息化、网站建设系统化、投稿—审阅—编辑在线处理、电子期刊发行平台、信息服务、加入数据库、微信公众号、录制微视频及设置二维码新媒体技术等方面进行建设。

(一)基于互联网进行信息化建设的现状

国内地方期刊信息化的研究成果无疑为《学报》信息化建设提供了指导和方向,然而地方期刊和《学报》所处的环境不同,面对的对象也不同,虽然这些研究成果具有一定的借鉴性,但是有些方面《学报》很难有效落实。为此,我们需要深入分析军队期刊信息化情况,也需要从军内发行和公开发行两个范围进行分析。

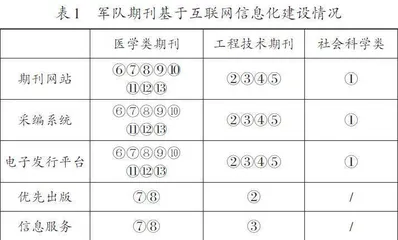

本文以2020年中国科技核心期刊目录公布的14种军队主管主办的科技核心期刊为调查对象。其中,社会科学类期刊1种,为①《解放军外国语学院学报》;工程技术类期刊4种,分别为②《国防科技大学学报》、③《海军航空工程大学学报》、④《空军工程大学学报》、⑤《海军工程大学学报》;医学类期刊9种,分别为⑥《第三军医大学学报》、⑦《第二军医大学学报》、⑧《海军医学杂志》、⑨《解放军护理杂志》、⑩《解放军医学院杂志》、[⑪]《解放军医院管理》、[⑫]《军事医学》、[⑬]《解放军预防医学杂志》、[⑭]《临床军医杂志》(除了《临床军医杂志》的官方网站无法加载外,其余13种信息均比较完整)。军队期刊基于互联网信息化建设情况如表1所示。

由表1可知,医学类8种期刊均建立了互联网期刊网站、采编系统、电子发行平台,但只有《第三军医大学学报》《第二军医大学学报》建立了优先出版平台,开通了期刊信息服务功能,并且信息内容丰富,既包括编读往来,还包含多媒体视频等信息。工程技术类期刊《国防科技大学学报》《海军航空工程大学学报》《空军工程大学学报》《海军工程大学学报》均建立了互联网期刊网站、采编系统、电子发行平台,但只有《国防科技大学学报》建立了优先出版平台,开通了期刊信息服务功能。而社会科学类期刊《解放军外国语学院学报》只建立了互联网期刊网站、采编系统、电子发行平台。总体而言,被中国科技核心期刊目录收录的军队期刊总体上基于互联网进行信息化建设的程度比较高,建设水平能够和国内地方期刊持平,有的期刊的建设水平甚至达到国内领先水平。比如,《第三军医大学学报》不仅互联网信息化建设程度高,在新媒体运用方面还领先建立了独立的微信公众号,开通了二维码。表1数据还显示,总体而言,军队医学类期刊信息化程度最高,工程技术类期刊次之,社会科学类期刊再次之。

(二)基于军网进行信息化建设的现状

军队期刊刊载的内容一般都是军内外最新的研究成果和信息,要实现网络化,必然在互联网上要被下载、转载。但这些军队信息一旦被敌特利用,必将对整个军队乃至国家安全构成威胁[3],因此大多军内发行期刊不连接互联网。随着信息化建设步伐的加速推进,军队信息化建设能力不断提升,军内发行期刊也在不断探索基于自身特点的信息化建设途径,其中依托军网进行信息化建设是最重要的途径。军网是与互联网物理隔离的内部计算机网络,使用与互联网同样的技术,建立在军队组织内部,为军队人员提供信息共享和交流等服务。目前,军队每个单位都有自己的门户网站,借鉴军队先进期刊基于互联网办刊的先进经验,军内发行期刊也在积极探索基于军网进行信息化建设的途径。

本文以新编制体制下军队43所大学的学报为研究对象展开研究,结果表明:只有《国防科技大学学报》《空军工程大学学报》《海军工程大学学报》等影响力比较大的期刊,不仅基于互联网进行信息化建设的程度高,基于军网进行信息化建设的程度也比较高,均建立了基于军网的期刊采编系统、电子发行平台,而军队大多数期刊信息化建设程度还比较低。

二、《学报》进行信息化建设的实践

《学报》作为一种工程技术类学术刊物,同国内军内期刊一样,其影响力同期刊的信息化水平和程度有直接的关系。在新时代,《学报》立足军队期刊政治性和保密性要求非常高的现状,在借鉴优秀期刊的办刊经验的基础上,持续加强创新研究,不断提升信息化建设与服务能力。

(一)实现了编辑出版全流程信息化

期刊编辑出版流程的信息化建设是指在期刊收稿、审阅、编辑、排版、校对、印刷、发行一体化过程中实现信息化办公[4]。目前,《学报》在编辑出版流程中持续加强信息化硬件建设,基于编辑部经费有限的现实,坚持经费效益最大化原则,配齐配全服务器、计算机、网络、排版软件等设备;基于编辑部人力资源较少的现实,充分发挥主观能动性,构建完善的编辑出版工作信息化平台和档案管理信息化平台,前者以稿件的处理流程为主线,后者以日常的稿件档案管理为主线;基于编辑部人员能力素质结构,采取传帮带、送学培训、实践中学习历练等方式,促使编辑的信息化操作能力和信息化管理能力不断提升。

(二)创建了基于军网的期刊采编系统

《学报》将稿件管理过程分成作者投稿、编辑办公、专家审稿等模块,对每个模块进行期刊资源的自动化处置及全程跟踪处理。基于此,《学报》创建了投稿管理、稿件审阅、定稿管理、统计分析、消息通知等模块的学报采编系统,使教员学员可以随时随地登录投稿系统,实时跟进稿件处理状态,实现了与编辑的线上互动;采编进程较为公开透明,初审及三审效率显著提高,审稿周期由3个月缩短至1个月。

(三)创建了基于军网的电子发行平台

电子期刊区别于传统纸质期刊的最大特点是传播范围广、利于检索与利用,但是科学性、准确性、创造性等本质属性和纸质期刊要求是一致的[5],因此期刊质量建设仍然排在第一位。基于此,《学报》在持续提升期刊质量的基础上创建了本刊的电子发行平台,主要包括基础服务层、网络平台应用框架、业务功能 3 个部分,实现了电子期刊优先出版,突破了多年来因纸质期刊印刷数量有限给教员学员带来的获取不便问题,同时稿件数量上升了50%,单篇文章浏览量平均达100余次,篇均下载量为30余次。

(四)创建了基于军网的网站

针对作者读者关心的问题,同时结合大学期刊的实际情况以及强军网的运行特点,我们对《学报》进行了网站建设。一是设计网站页面板块,主要包括期刊信息、政策规定、写作要求、投稿指南等板块。二是加强网站页面内容建设,对期刊原有的信息进行梳理、归纳、总结,提升期刊信息的全面性和实用性。三是挖掘期刊潜在信息并进行研究,提升期刊信息的深度和广度。四是关注前沿信息并进行发布,提升期刊信息的前沿性和指导性。

三、《学报》的信息化建设策略

十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要的决议,《“十四五”国家信息化规划》提出了9个方面的建设内容。对于《学报》而言,首先应该看到当前国内外出版行业的整体发展趋势,同时深入分析自身特点,并结合军队信息化建设现状,在巩固现有信息化建设成果的基础上深入推进信息化建设。

(一)建立基于互联网的网站

建立基于互联网的采编系统,实现投稿—审稿—编辑—编审整个过程的在线处理。作者可通过网站投稿并查询稿件实时处理情况;审稿专家可实现网上审稿;广大读者可通过网站阅读并下载已出版的期刊论文,并根据需求进行检索;编辑可以在线办公,为作者读者提供咨询服务。建立网络预发表平台,提供预发表文章的PDF全文免费下载、在线阅读全文功能,同时加大网站页面内容建设力度,不仅包括《学报》简介、联系方式、投稿须知、稿件处理流程、写作模板与规范、参考文献著录格式、编委会名单、编辑部人员及分工、征订启事、编辑信箱、期刊导读、保密证明模板、版权转让协议等常规信息,还要在期刊特色服务上下功夫。比如:围绕提升部队实战化能力、导弹武器研制关键技术和火箭军装备保障重大需求进行选题策划,发布专题征文信息;建立音频、视频模块,将其与科研成果有机结合,以提供更为翔实、更具动态、更加深入的信息。此外,为了确保单位信息的安全保密,允许专室专机连接互联网,只用来下载论文和进行相关网站建设,与办公计算机进行物理隔绝。同时,要求作者投稿时必须附送所在单位的保密证明。

(二)申请进入数据库服务平台

数据库依托互联网的便捷性可以跨空间、跨时间、跨地域,读者、作者可以对文章进行检索、下载以及阅读,从而有效传播教学科研成果。为此,加入中国知网(CNKI)、万方数据-数字化期刊群、维普咨讯中文期刊服务平台等是《学报》当前提升影响力的最有效途径。但鉴于军队期刊的特殊性,《学报》要求论文的参考文献中不得涉及内部资料和带密资料,作者单位信息不得涉及与部队编制体制等相关的信息;同时,稿件进入正常采编流程后,在分稿、初审、复审、终审、报批各个环节均须进行保密事项核查,确保在出版发行全程不发生泄密问题。《学报》还发布声明,凡是《学报》刊发的论文,均视为其刊登后可供国内外文摘刊物或数据库收录、转载并上网发行;其作者文章著作权使用费与本刊报酬一次性付给;如果作者不同意文章被收录,可以在向《学报》投稿时先声明,《学报》将做相应处理。

(三)开发新媒体宣传平台

微信公众号和微视频作为新兴的媒体形式,其传播模式已为广大用户所接受,因此依靠微信平台来促进《学报》发展具有一定的必要性。《学报》下一步将展开创建学报微信公众号的论证工作,争取尽快创建自身独立的微信公众号平台。利用微信公众号平台可以进行两个方面的工作。一方面,与《学报》的互联网站建设相对应,不仅推送《学报》的专题策划、品牌宣传、稿件征集、刊载内容等,还为教员学员提供即时在线学习、浏览、下载及咨询等服务。另一方面,结合自身特色,挖掘热点问题,加强期刊内容的选题策划,注重对推送的内容进行二次编辑加工,增加语音、视频、扫码扩展阅读等多种形式相结合的新媒体技术,使期刊内容主题鲜明;同时发挥微信公众号平台的留言功能,加强与作者、读者的直接交流,重视读者的反馈信息,及时回复留言信息;还要加强推广和宣传,通过线上举办论文写作技巧、基金项目申报等培训,增加读者、作者浏览量,从而增强《学报》的学术传播效益。

综上所述,面对互联网和新兴媒体飞速发展的形势,《学报》在做好安全保密工作的基础上,既要做好基于强军网的信息化建设,又要紧跟时代发展需求,积极探索建立基于互联网的期刊网站、新媒体宣传平台,并且申请加入数据库服务平台。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 冷怀明,栾嘉,王红,等.军队院校科技期刊的现状与发展策略[J]. 编辑学报,2010,22(4):340-342.

[2] 杨丽. 高校图书馆纸质期刊利用现状调查分析[J]. 吉林工商学院学报,2017,33(4):122-125.

[3] 李艺,秦忠俊. 军事学术期刊信息化建设刍议[J]. 黄冈师范学院学报,2015,35(3):79-81.

[4] 董小寒.《华中电力》的数字化实践[J]. 中国科技期刊研究,2014,15(4): 446-448.

[5] 薛铭.基于新形势下高校图书馆电子期刊资源建设研究[J].兰台内外,2019(16):54-55.

[责任编辑:钟 岚]