“创新引领,中西融通”

作者: 程明 王政 花为 樊英 肖华锋 张淦

[摘 要]培养具有国际视野和国际交流合作能力的工程学科领军人才已成为我国研究生培养的当务之急。在对研究生国际化培养模式长期探索和实践的基础上,研究团队提出了“创新引领,中西融通”的研究生培养理念和“四协同”的培养模式。文章以东南大学先进电机与电力电子集成系统研究团队为例,介绍了涵盖导师配置、课程设置、论文选题、过程指导和成果展示的全周期多要素研究生国际化培养模式的实践方法和取得的成效,以期为我国工程科学领军人才的国际化培养工作提供借鉴和参考。

[关键词]国际化;研究生培养;创新引领;中西融通

[中图分类号] G643 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)12-0194-05

虽然我国工程科学技术经过几十年的发展取得了长足的进步,但目前与欧美等西方发达国家的先进水平相比,仍有一定的差距,部分技术甚至还处于“卡脖子”状态。2015年,国务院公布了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,确定了培养拔尖创新人才、形成世界一流大学和一流学科的目标。研究生作为学历教育的最高层次,是科技创新的主体和推动者,也是科技领军人才培养的主要对象[1-2]。因此,为了快速提升我国工程科学技术水平,实现建设世界一流大学和一流学科的宏伟目标,培养具有国际化视野和国际交流合作能力的工程学科领军人才已成为我国工科院校研究生培养的当务之急[3]。

笔者所在的东南大学先进电机与电力电子集成系统研究团队(以下简称“团队”)在长期探索和实践的基础上,提出了“创新引领,中西融通”的研究生培养理念和“四协同”的培养模式[4-5],探索出一套涵盖导师配置、课程设置、论文选题、过程指导和成果展示的全周期、多要素研究生国际化培养模式和方法,取得了良好的成效。本文旨在总结团队近年来在研究生国际化培养方面的经验,和国内同行进行交流,以期为我国工程科学领军人才的国际化培养工作提供一些借鉴和参考。

一、“中西合璧,融通中外”的导师队伍是前提

研究生导师作为研究生培养计划的制订者和具体实施者,在研究生培养过程中起着至关重要的作用。建设一支具有国际视野的导师队伍,是实现研究生国际化培养的前提条件[6]。近年来,团队通过成员境外深造和人才聘请相结合的方式,打造了一支“中西合璧,融通中外”的研究生导师队伍。

(一)团队成员境外深造

为了扩大自身的国际视野,研究生导师必须“走出去”,加入国际一流科研团队,置身于国际学术前沿,了解国际科技发展的动态和趋势,学习并掌握国际先进的研究生培养理念和教育知识体系。为此,团队成员通过攻读博士学位、博士生联合培养、博士后工作等形式在美国威斯康辛大学-麦迪逊分校、英国谢菲尔德大学、加拿大麦吉尔大学等境外一流大学进行深造,学习国际先进的教育理念、科研方法和创新思路,并将其与我国教育体系特点和人才培养目标相结合,实现研究生教育与国际接轨。经过20多年的积累,目前团队所有教师成员均具有境外博士学位或一年以上境外留学经历,团队已成为一支具有国际影响力的师资队伍,为研究生的国际化培养提供了坚实保障。

(二)境外人才和导师聘请

聘请境外人才和研究生联合培养导师的方式,是进一步提升导师队伍国际化水平的有效途径。早在2003年,团队就与英国谢菲尔德大学Z.Q. Zhu教授围绕师资培训、博士联合培养、项目研究等方面开始了全面而紧密的合作,团队聘请了Z.Q. Zhu教授作为东南大学客座教授和博士联合培养导师。此后,团队又相继聘请美国俄亥俄州立大学、丹麦奥尔堡大学、美国威斯康辛大学-麦迪逊分校、澳大利亚悉尼科技大学、意大利帕多瓦大学等多所境外大学的国际知名教授作为博士生联合培养导师,参与博士生培养指导。

此外,团队通过国家人才计划从境外直接引进高端人才,提升团队师资的国际影响力。香港大学K.T. Chau教授在与团队长期合作的基础上,于2007年受聘教育部“长江学者”讲座教授加入团队,以第一导师的身份在东南大学招收并培养博士研究生。2017年,团队再次通过国家人才计划引进了丹麦奥尔堡大学邓富金博士,让其在东南大学全职工作并培养研究生。因此,通过成员境外深造和境外人才与导师聘请相结合的方式,团队实现了导师队伍的中外合璧。

二、“科教融通,国际接轨”的课程设置是基础

课程教学是研究生接受科学知识和文化教育的重要形式,通过有效设置课程教学的内容和形式,让研究生更好地接触国外先进的科学技术与文化知识,对高校研究生国际化培养具有重要的意义。

(一)构建编、撰、译著作体系

团队通过构建编、撰、译著作体系,实现科研资源向教学资源的转化,将科研过程中取得的创新成果以及国外先进的科技成果及时转化为新知识,补充和更新课程的知识内容。例如,团队教师结合自身研究经验以及国内外最新科研成果,撰写了专著《定子永磁无刷电机理论、设计与控制》和《Transformerless Photovoltaic Grid-Connected Inverters》,并将其分别作为博士生课程“现代永磁电机基础理论与关键技术”和“变流器共模电压调控理论及应用”的参考书,编写了译著《风力发电系统的功率变换与控制》和《光伏与风力发电系统并网变换器》,作为研究生全英文课程“新能源与分布式发电”的参考书。

(二)聘请境外专家授课

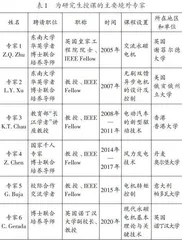

聘请境外专家给研究生授课也是实现课程教学与国际接轨的一种有效途径。通过这种方式,研究生不仅可以学习国际上先进的专业知识,而且可以近距离与国际学术大师接触,亲身感受国际化教学形式。团队早在2005年和2007年就通过申请华英文教基金分别邀请了英国谢菲尔德大学的Z.Q. Zhu教授和美国俄亥俄州立大学L.Y. Xu教授到东南大学,以“交流永磁电机”和“无刷双馈异步电机的设计及控制”为内容,分别为研究生进行了为期两周的短期授课。此后,团队通过多种渠道将多位境外电机学科领域知名专家邀请到东南大学,为研究生开设相关专业课程,结合国际上最新科研进展为研究生进行相关课程内容讲解,具体情况见表1。针对2020年新冠肺炎疫情下境外教授无法到国内现场授课的实际情况,团队邀请了英国诺丁汉大学副校长C. Gerada教授,通过网络形式为东南大学研究生进行远程授课,讲授博士生课程“现代永磁电机基本理论与关键技术”,为团队后期聘请境外专家授课开拓了一种新的模式。

团队通过构建编、撰、译著作体系和聘请境外教授为研究生授课的形式,将科研和课程教学有机结合起来,丰富了研究生培养的知识体系,形成了“科教融合,国际接轨”的课程设置机制,为研究生国际化培养奠定了坚实的基础。

三、“国家需求,学术前沿”的论文选题是关键

学位论文是研究生培养的重中之重,也是培养研究生科研能力和学术素养的关键步骤[7]。论文课题内容直接关系到研究生在校期间专业知识的积累,甚至影响到他们毕业后走上工作岗位能否满足国家科技发展的需求。

为此,团队在确定研究生课题时,一方面以国家战略性发展需求为指引,将承担的国家重大科技项目与研究生的论文课题相结合,积极引导研究生从事航空航天、电气化交通、新能源发电等方向的科研工作,为国家相关领域发展做好人才储备。

另一方面,依据当前电气工程领域技术发展的前瞻性和创新性为研究生确定论文题目。在此过程中,为了保证研究生论文选题的前瞻性和先进性,团队积极与境外专家合作承担科研项目,表2所示为团队与境外导师合作承担的部分主要科研项目。在这些项目中,团队与境外项目合作专家结合项目需要,共同确定了参与这些项目的博士生研究课题。这些研究课题不仅和项目内容紧密相关,而且在国际范围内具有创新性和先进性。

四、“导学协同,联合培养”的过程指导是核心

研究生的指导过程贯穿研究生的培养环节,对研究生的国际化培养至关重要。在研究生培养过程中应该充分发挥国际化导师队伍的优势,让研究生充分接受国际高水平导师的指导,接受国际化科研训练。为此,团队通过多种方式和多位境外著名学者建立了稳定的合作关系,积极探索研究生境外联合培养的不同途径。

(一)境外合作方资助

2003年初,笔者开始与英国谢菲尔德大学Z.Q. Zhu教授进行博士生联合培养模式的初步探讨。当时国内科研经费相对较少,对联合培养博士生的支持力度几乎为零,研究生联合培养靠国内高校教师和学生自己均难以承担。在这种条件下,双方商讨后确定可以通过博士生参与英方项目的形式,由英国谢菲尔德大学全额资助1名博士生在英国联合培养期间的生活费用与往返机票,由此开启了团队研究生境外联合培养的先河。此后,团队通过这种与境外科研机构合作并由合作方提供经费的方式,先后选派了6名博士生赴境外进行联合培养。

(二)留学基金委资助

在国家留学基金委(CSC)启动了“国家建设高水平大学公派研究生项目”之后,团队积极支持并鼓励研究生申请CSC项目,让更多的研究生获得到境外联合培养的机会。由于研究生获得CSC资助,不需要境外合作导师支付其境外联合培养费用,研究生可以根据自己研究方向的契合度更加自由地选择联系境外知名专家作为联合培养导师。团队通过这种CSC资助博士生联合培养的方式,可以和境外未曾接触的专家建立新的联系,这不仅为以后双方的进一步合作奠定良好的基础,而且也扩大了团队的国际影响力。

(三)团队科研项目资助

CSC项目每年公派资助的名额十分有限,并不能保证所有博士生都有获得联合培养的机会。为了给更多博士生提供联合培养的机会,团队通过承担的国际合作科研项目经费资助了多名博士生到境外交流。例如,团队通过承担与丹麦奥尔堡大学合作的科研项目,先后全额资助了3名博士生到丹麦奥尔堡大学学习,这不仅有力地推动了项目的进展,而且实现了博士生联合培养的目标。

如表3所示,团队通过海外合作方资助、国家公派、科研项目资助等多种途径,探索并实践了一条“公费自费结合”的博士生境外联合培养路径。博士生通过联合培养,得到了境外导师的亲自指导,拓宽了国际视野,学习了境外先进的技术与科研方法,为他们博士课题的顺利开展和后期科研生涯奠定了扎实的基础。

五、“多维呈现,以赛促研”的成果展示是抓手

在研究生培养过程中,鼓励研究生积极参加各种国际会议与学术竞赛,让他们充分展示自己的学术成果和能力,增强其国际学术交流能力与信心。

(一)国际学术会议

国际学术会议是国际学术交流的重要平台,是研究生获取专业领域最新进展、了解最新研究方向以及和国际同行交流成果的最好机会。团队通过多种方式积极为研究生创造参加国际学术会议的机会,主要包括校研究生资助计划、团队项目经费资助和会议方奖金资助等。通过上述途径,团队所有博士生和部分硕士生在读期间至少有一次赴境外参加国际学术会议的机会,部分博士生甚至有2~3次赴境外参加学术会议的机会。研究生通过在会议上宣讲论文、与参会专家交流,国际交流能力得到了提升。同时,他们的研究成果也得到专家认可,荣获了多项国际会议论文奖,这些都增强了他们的科研信心。

(二)国际学术竞赛

团队鼓励研究生积极参加各种形式的国际竞赛,全方位展示自己的科研能力和科研成果。例如,近5年已有3位博士生在与全球电机学科博士生的竞争中脱颖而出,获得IEEE IAS(IEEE工业应用学会)优秀博士学位论文奖。团队鼓励获得研究生录取资格的大四本科生积极参加IEEE IAS学会举办的Myron Zucker本科设计大赛,团队已有4人通过全球遴选,获得了IEEE IAS Myron Zucker优秀本科毕业设计奖,这为他们后面的研究生学习和科研打下了坚实的基础。此外,团队还鼓励研究生积极将科研成果转化为专利,并在国际专利发明展中进行展示。目前,团队已有3名研究生在瑞士举办的日内瓦国际发明展上斩获国际发明奖。

研究生通过在各种学术交流活动中展示自己的成果,提高了科研信心,也获得了国际学术界的认可。团队多位博士生毕业后在国外大学获得科研职位,例如,在丹麦奥尔堡大学、英国巴斯大学、德国基尔大学等学校获得教职,在美国肯塔基大学、加拿大魁北克大学、英国萨里大学等学校获得博士后工作职位。

六、主要成效