基于VR的军校本科学员作战心理素质训练研究与实践

作者: 张志勇 王斌 文豪

[摘 要]文章从训练环境构建、训练方案设计与训练组织实施三个方面研究基于虚拟现实技术的军校本科学员作战心理素质训练的相关问题,并在某军队综合性大学开展训练实践。实践表明,利用VR技术开展军校本科学员作战心理训练,能够大大减少训练伤亡和训练费用,并可取得较好的训练效果。

[关键词]虚拟现实技术;作战心理素质;军校本科学员

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)12-0210-03

军人作战心理素质是指在遇到紧张、危险的情况时,能够保持冷静,以清晰的思维和灵活的行动来应对紧张局面的能力[1]。在伊拉克战争中,有19.1%的美军官兵由于军人作战心理素质问题导致思维和行为混乱,甚至丧失作战能力[2]。军校本科学员毕业后第一任职多为排长,敌我战争中处于交火一线,所处战场环境残酷血腥,对其开展作战心理素质训练尤为必要。由于部分院校教学训练条件有限,一些军校本科学员作战心理素质训练还停留在常规训练层面,如高空通过障碍、穿越铁丝网等。外军认为,和常规的训练方式相比,利用虚拟现实技术开展作战心理素质训练,具有环境逼真、场景多变、“身临其境”感强、针对性强和安全经济、可控性强等特点[3],特别是2016年以来消费级VR产品的出现,使虚拟现实产品真正走出实验室进入产业化运用阶段。因此,深入研究基于VR的军校本科学员作战心理素质训练问题,对于提高军校本科学员的第一任职能力具有重要意义。

一、训练环境构建

训练环境是开展军校本科学员作战心理素质训练的基本条件。利用VR技术构建作战心理素质训练环境应当考虑以下几个条件。

一是硬件支撑方面,主要是训练场地与设备成本。就目前VR设备的成熟度、经济性和普及性而言,洞穴式立体显示系统与头戴式显示设备等,都可以支撑训练环境。前者的优点在于能够覆盖训练对象的所有视野,训练对象完全被一个立体投影画面所包围,这种效果较好,但需要专门的训练场地,设备与维护费用较高。而后者则是目前最为典型也是应用最为广泛的虚拟现实显示系统,其使用方便,随带随用。体验感较好的VR一体机价格在4000元左右,VR头盔+主机价格在15000元左右。

二是内容呈现方面,主要是体现视觉和听觉。虚拟现实技术本质上是通过向人体的视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官释放刺激信号构建一个虚拟空间,然后利用各种传感器和输入设备进行人与虚拟空间的交互。在人体的各类感官中,视觉和听觉占绝大部分,因此,在内容呈现方面,重点是视觉和听觉,嗅觉、触觉的实现比较复杂,目前不考虑。

三是软件研发方面,主要是考虑是便捷性和研发周期。目前,VR软件的研发技术路线主要有两种方式:一是利用3DMAX等三维建模软件建立各类场景模型,并利用开发工具,如Unity3D将各类3D模型与声音进行有效组织显示。这种方式的优点在于能根据需求有针对性地定制场景模型,不足之处是制作成本较高、时间较长。另一种是3D效果视频,主要是通过选择合适的影视内容进行3D转码,生成3D视频,通过投显呈现3D效果。这种方式的优点在于能快速生成内容,不足之处在于画面角度有限,沉浸感不强。

根据上述考虑,目前某军队综合性大学在训练场地方面主要是依托多媒体教室,其人员容量大,便于学员开展活动;在硬件设备方面,主要是采取VR一体机,即戴即用,便于在课堂组织,且经济性与沉浸感都可以接受;在软件实现方面,战争题材的电影和游戏提供了大量激烈的战斗画面,较为真实地展现了残酷的战场环境,对年轻学员具有很强的吸引力。因此,可以截取现代题材的电影、军事游戏中符合标准的战斗片段,利用ArcSoft MediaConverter7软件进行3D转码,然后拷入VR一体机中,完成内容呈现。目前,某军队综合性大学主要选取了以下三个视频片段进行3D转码:1.电影《红海行动》片段。截取突击队在沙漠行径途中突遭敌迫击炮打击,在极为不利的情形下与叛军武装展开战斗的片段,充分展现了战场中突遭敌军火力打击时的炮火轰鸣、子弹飞啸的场景,具有很强的压迫感和紧张感。2.电影《血战钢锯岭》片段。片段选自主人公所在连队首次登上钢锯岭,与日军展开激烈战斗的场景。战场上硝烟弥漫,子弹飞速射出时在空气中穿梭的声音,双方士兵遭遇爆头后应声倒地的情形,日本士兵被火焰喷射器烧中后的挣扎与惨叫,还原了一个真实而又残酷的战场。3.游戏《光荣使命》操作视频片段。片段截选玩家以第一视角参与抢滩登陆任务,冒着敌人的枪林弹雨冲击岸滩,夺控阵地的游戏画面,较好地体现了现代渡海登岛作战中的残酷战场景象,第一视角更能提高观看者的沉浸感和代入感。

二、训练方案设计

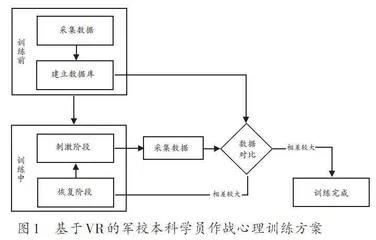

军人心理训练学理论认为,通过设置近似实际情形的心理训练环境(心理应激源),对受训者进行一定的刺激,使受训者心理持续处于一定的应激状态(心理稳定状态),以增强军人的心理素质和适应能力(心理能力),是军事心理训练的基本机理和作用过程[4]。简而言之,就是通过持续刺激军人的心理,让其心理状态发生改变至心理状态趋于稳定,进而提高其心理素质。医学研究表明,人的身体处于一个不断变化、动态平衡的状态,兴奋、勇敢、恐惧、焦虑等心理状态会影响生理指标的变化,其中心率、血压是两个体现最为明显的因素。因此,训练方案设计的关键环节就是通过采集受训者的心率、血压两个关键体征指标,并把这两个体征信息放大成视觉和听觉信号,即反馈信息,反馈给受训者,使受训者能够直观地感受到自己体征信息的变化,针对自身体征信息,即反馈点,进行有意识地训练。如此循环往复,从而不断提升受训者的心理、生理自我调节能力、对外界环境刺激的适应能力,即生物反馈原理[5]。

根据上述军事心理训练的基本机理和生物反馈原理,训练方案设计如下。

训练之前,采集受训对象心理稳定状态下的血压、心率,建立静息数据库。训练开展后,首先让受训者戴上VR头盔依次体验不同的战场情景,记录下其心率和血压的变化过程。而后,通过播放轻音乐、运用肌肉放松、呼吸方式等方法引导受训者进行心理放松,使其恢复平静。待其完全平静,心率和血压恢复正常后,再次戴上VR头盔体验战斗场景,并记录下其心率和血压的变化过程。循环往复,直至受训者在体验战场情景期间,依然能保持心理状态基本稳定,心率、血压无较大波动为止。具体如图1所示。

三、训练组织实施

根据所设计的训练方案,本次训练过程如下。

一是确定数据采集方案。本次训练主要采取心率和血压两项指标,普通人的心跳数为60次~100次/分,收缩压在90mmHg~140mmHg之间,舒张压在60mmHg~90mmHg之间。应激产生时心率、血压均会陡然增加,因此心率、血压的变化可以反映受训者的心理状态。在技术方案上,采用1颗YK1801脉搏传感器芯片、1颗HR6816自动增益芯片、1颗HR6707脉搏芯片和1颗SFB9712算法芯片共4颗芯片,制作PCB板,输出血压和心率串口uart信号。设备佩戴于训练对象手腕或其他位置,通过串口通信,传送心率、血压数据到电脑。使用“串口调试助手”“MCR”和“UNTITLED3”软件读取数据,为训练反馈和后续分析研究提供数据支撑。

二是确定训练人员,对训练数据进行编组。本次训练共30名男性军校本科学员参加,年龄在18岁至20岁之间,训练设置对照组分为A、B两组,将前述三个3D转码视频编为1—3号。A组人员静止数据组记为A0(包括心率、收缩压与舒张压三个数据的平均值,下同),初次训练数据记为A11、A12与A13,多次训练数据记为A21、A22与A23。B组人员静止数据组记为B0,初次训练数据记为B11、B12与B13,多次训练数据记为B21、B22与B23,如表1所示。

三是受训人员戴上VR一体机,佩戴生理数据采集设备,采集A、B组静息状态数据与初次训练数据,并对数据进行分析,如表2所示。

分析30名受训者的生理数据可知,受训者在初次体验不同的战场情景时,心率和收缩压均有上升,表明其处于应激状态。其中2号3D转码视频刺激下的心率和血压增高变化值最大,3号3D转码视频刺激下的心率和血压增高变化值最小。这说明2号3D转码视频呈现的战场场景更为血腥残酷,现有条件下使用真实影像或电影片段3D转码的效果好于电脑游戏画面。

四是待受训者取下VR一体机后,播放《爱丽丝漫游仙境》,并提醒受训者深呼吸、放松。10分钟后再采集心率和血压数据,与静息状态数据进行对比分析。数据对比分析显示,受训者心率和血压数据略高于静息状态数据。

五是重复进行第三步与第四步,经过多次(4~5次)训练之后,将多次训练数据与静息状态数据进行对比分析,如表3所示。

数据对比分析说明,多次训练数据与静息状态数据的增值大大降低,这说明受训者对3D转码视频感官刺激后的心理状态逐渐趋于稳定,即受训者的心理素质得到了进一步的提升。另外,即使经历了充分的作战心理训练,在面对强烈的应激源时,受训者仍会产生一定的心理反应。

四、结束语

利用VR技术开展军校本科学员作战心理训练,无虚动用一枪一弹、一兵一卒,能够大大减少训练伤亡和训练费用,并可以取得较好的训练效果。训练环境构建是开展军校本科学员作战心理训练的关键条件,军队院校应当根据实际情况,合理选择训练场地、VR设备和内容呈现方式。需要说明的是,真实影像或电影片段便于获取,经过3D转码能快速生成应激源,且画面效果逼真震撼,但受训者的视角固定,无法与应激场景互动。对于一般作战场景,应优先使用3D转码视频进行训练环境构建。对于不同的作战需要,应根据任务部队主要遂行的作战样式进行作战场景定制研发,并且应当综合运用视觉、听觉、嗅觉、触觉等多种感官增强沉浸感,提升训练效果。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 贺岭峰,田彬.军事心理学概论[M].北京:北京师范大学出版社,2016:86.

[2] 汪徽,贾红,郭金鹏,等.军人战斗应激反应及其预防控制[J].人民军医,2014(8):34.

[3] 郭炎华.外军心理训练研究[M].北京:国防大学出版社,2002:13.

[4] 贺岭峰,田彬.军事心理学概论[M].北京:北京师范大学出版社,2016:81.

[5] 王洪芳,田建全,胡乃鉴.生物反馈训练对飞行员心率变异性影响的观察[J].人民军医,2016(9):12.

[责任编辑:陈 明]