全球史视角下奥运城市与奥林匹克运动百年互动的脉络与逻辑

作者: 冯雅男 毕天杨 孙葆丽

摘 要:1896年首届奥运会以来,奥运城市与奥林匹克运动同行并进。重现存在却受忽视的奥运城市与奥林匹克运动互动的漫长之路富有价值。借全球史研究互动理论视角,通过跃迁研究单位、跨越研究边界和关注研究对象的历史联系,剖析奥运城市与奥林匹克运动互动3时期、7阶段,展现其演变脉络与逻辑:从“欧美城市领先发展与奥林匹克运动初步发展互动”“全球城市蓬勃发展与奥林匹克运动快速发展互动”到“全球城市可持续发展与奥林匹克运动可持续发展互动”,经历“接触”“互动”“依赖性互动”与“形成互动机制”4层次,其中“明线”是奥运城市与奥林匹克运动之间“话语权力”的消长,“暗线”是政治与经济、国家与城市之间“优先位置”的更替。互动是奥运城市与奥林匹克运动发展的不竭动力。

关 键 词:奥林匹克运动;奥运城市;奥运会;全球史

中图分类号:G811.21 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)02-0019-09

The process and logic of centennial interaction between Olympic cities and Olympic movement through the perspective of global history

FENG Yanan1,BI Tianyang1,SUN Baoli2

(1.School of Leisure Sports and Management,Guangzhou Sport University,Guangzhou 510500,China;

2.Research Center for Winter Olympic Culture,Beijing Sport University,Beijing 100084,China)

Abstract: Starting from the first Olympic games to now, the Olympic cities and Olympic movement are concurrent, which shows a long way reoccurred and also neglected, a communication between Olympic cities and Olympic games, and a highly important value. From the theory of interaction in Global History, the research theme by transferring units, crossing boundaries and focus on historical connections, find the three periods and seven stages of interaction between Olympic cities and Olympic movement to show the process and logic. The first period is the interaction between leading development of European and American and initial development of Olympic movement, and the second is the interaction between global vigorous development and rapid development of Olympic movement, and the third is Olympic cities and Olympic movement interact under sustainable development. It has four levels of "contact", "interaction", "interdependence" and "system". Between Olympic cities and Olympic movement, politics and economy, country and city were adjusted in the interaction, and the interaction is also a force for development of Olympic cities and Olympic movement.

Keywords: Olympic movement;Olympic city;Olympic games;global history

随着围拢圣火四周、象征人类团结的雪花飞升,双奥之城北京与2022冬奥会一同载入史册。奥运城市,国际奥委会称Host City或Olympic Host City,学界、媒体称Olympic City,凡举办过奥林匹克赛事——即有完整奥林匹克经历的城市,均为奥运城市。作为以往吸引海外学者更多关注的领域,研究奥运城市尤其审视其与奥林匹克运动的关系,应从集中探讨某届奥运会对某奥运城市单方向影响,走向积极探索历史流变中奥运城市与奥林匹克运动相互影响。

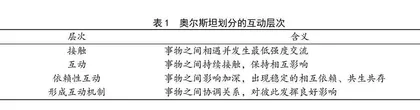

全球史研究互动理论为阐释奥运城市与奥林匹克运动百年互动提供了宏观思想指导。全球史是20世纪下半叶新兴史学分支与观念,更是研究方法。与“全球任何都研究”“全球历史罗列”等错误认识不同,其特点一是注重从全球视野观察,以跨国家、地区等边界的历史现象与进程为研究对象;二是“互动”是核心理念。在全球史探讨的10类互动关系中,“事物相遇后文化影响的相互性”便是重要的一种[1]。在此认识下,奥运城市与奥林匹克运动互动,指的是时代背景下两者以奥林匹克赛事为主要平台,相互影响,促进各自发展与人类社会发展的关系与过程。如何研究?史学家奥尔斯坦·迭戈指出:一是构建更大研究单元,通过“去除”边界等方法,如扩大空间规模、重新定义等;二是研究本身跨边界的对象,如环境、贸易等可在国家范围内研究但也可跨边界研究;三是关注历史联系,讨论研究单元相互影响形成的互动层次(见表1)[2]。

表1 奥尔斯坦划分的互动层次

据此,笔者尝试运用全球史研究互动理论——构建更大研究单元(“奥运城市”这一超越某一举办地的更大研究单元、“奥林匹克运动”这一超越某届奥运会的更大研究单元)、研究跨边界对象(奥运城市与奥林匹克运动互动跨越边界)和关注历史联系,以夏奥会举办城市为例,勾勒1896年以来奥运城市与奥林匹克运动的互动变迁:探讨逐渐递进的3时期、7阶段,对照奥尔斯坦对互动层次的划分,展现其中“接触”“互动”“依赖性互动”与“形成互动机制”的层次渐变,同时,奥运城市与奥林匹克运动、政治与经济、国家与城市3对主要关系博弈也将浮现。

1 层次渐变:接触—互动—依赖性互动—形成互动机制

观察变迁层次需展现变迁过程。借全球史研究互动理论,基于代表性史实,1896年至今以奥运会为主要平台,奥运城市与奥林匹克运动互动经历“欧美城市领先发展与奥林匹克运动初步发展互动”“全球城市蓬勃发展与奥林匹克运动快速发展互动”“全球城市可持续发展与奥林匹克运动可持续发展互动”3时期,内含7阶段,参考奥尔斯坦互动层次理论,对应不同层次。

1.1 19世纪末至二战前:欧美城市领先发展和奥林匹克运动初步发展互动

1)阶段一(第1~3届奥运会):在“懵懂”中互动。

第1~3届奥运会于1896、1900、1904年在雅典、巴黎和圣路易斯举办,该阶段是奥运城市与奥林匹克运动互动的开始,即“接触”层次。

一方面,奥运城市发展对奥林匹克运动发展产生影响。20世纪初欧美发达国家城市化进程走在前列,但城市制度、思想文化发展与物质文化发展不同步,人们对城市的认识停留在生存载体上,对其与体育、社会、人类的关系缺乏深入理解,办奥无充足吸引力。这一阶段,除雅典表示欢迎外,巴黎、圣路易斯观念轻视,组织混乱,实践乏善可陈,三座城市均未准备新的、固定的场馆,也未开发城市物质基础设施,奥运城市发展对奥林匹克运动发展影响微弱。

另一方面,奥林匹克运动发展也对奥运城市发展产生影响。作为新生事物奥运会规模有限,体量微小,项目少且不固定,参与地区、国家和选手不多,影响力低,组织制度体系刚刚搭建,奥运城市选择、接洽和办奥筹备等欠缺正式、明确的行动纲领,主要依靠委员奔走商讨,无独立、专门的举办城市奥组委,奥林匹克运动发展对奥运城市发展影响也很微弱。欣慰的是,使奥林匹克运动对城市发展持续发挥影响的轮流办赛机制得以确立,奥林匹克运动燃起火种。

2)阶段二(第4~9届奥运会):在“摸索”中互动。

第4~9届奥运会于1908、1912、1920、1924、1928年在伦敦、斯德哥尔摩、安特卫普、巴黎和阿姆斯特丹举办。第6届因战停办。奥运城市与奥林匹克运动互动稍有进展,迈入“互动”层次。

这一阶段奥运城市对奥林匹克运动发展步入正轨发挥了作用。城市开始将奥运会视为独立国际比赛,伦敦1908奥运会为分水岭:即便与世博会同年同城同选址,伦敦依然单独办奥,新建首座奥林匹克体育场,此后各奥运城市专门成立奥组委并新建独立、完整场馆,为不同项目提供场地,奥林匹克物质遗产创造客观上拉开序幕。此时,办奥初衷主要与有识之士热爱祖国、和平的朴素愿望有关,城市奥组委、政府、精英、市民和国家层面体育组织对办奥的重视超过一些国家政府当局:英国拒绝资助1908奥运会且为与日本缓和关系迫使该国奥委会放弃与东京竞争1940奥运会举办权[3];荷兰拒绝在阿姆底特丹筹办1928奥运会犯难时伸出援手,奥组委秘书长罗瑟姆表示这对荷兰是难以抹去的污点[4];法国对1924奥运会态度轻慢让顾拜旦失望:“政府眼中没奥运会,更不会利用”[5]。这一阶段城市发展水平依然有限,办奥便可看出:场馆存在很多低级问题,也未专门、有意识地将办奥与更大范围的城市建设相联系。

这一阶段奥林匹克运动发展对奥运城市发展的影响也开始萌发。一是推动奥运城市了解世界体育发展,如伦敦市民赛前认为奥运会是异域、法国风格的,办奥转变其观念;二是奥林匹克思想最早在奥运城市生根,世界政局动荡下奥林匹克运动对和平团结的倡导、对奋斗友谊的诠释被举办地市民体悟;三是国际奥委会在1912—1949奥运会期间发起了建筑比赛,启发奥运城市思考场馆建设、城市规划等议题。虽然奥林匹克运动发展对城市发展的一定影响已客观存在,但早期奥林匹克运动根基不牢,很难顾及更多。顾拜旦奥运城市愿景对互动也产生影响:他亲力亲为支持城市办奥、关心城市奥林匹克空间设计、坚持奥运由不同城市组织,贡献难以磨灭,不过其认识也有局限,完美情结下的“新奥林匹亚”远离凡尘市井、隔绝烟火气息,类似神圣围域。奥林匹克运动发展水平限制其对奥运城市发展带来更大影响。

3)阶段三(第10~11届奥运会):在“觉醒”中互动。

第10~11届奥运会于1932、1936年在洛杉矶、柏林举办,12、13届因战取消。这一阶段奥运城市与奥林匹克运动互动延续良好势头,互动关系逐渐显现,向前推进,达到战前小高潮。

二战前无论认识或实践,城市对奥林匹克运动发展均已足够重视。城市从申奥起便积极准备,并有意识地围绕办奥进行城市规划和设计,除场馆外奥运村、奥林匹克广场等功能建筑出现,物质基础设施扩展从点(建筑)到面(社区)。一方面城市办奥开始表露经济、政治目的。1932奥运会组织者率先将奥林匹克运动视为意识形态机会并创造体验,为柏林奥运会组织者的意识形态介入提供了先例[6]:1932奥运会官方报告称其办奥以财富为取向[7]105,希特勒则粉饰办奥伪装祸心。城市及背后的国家开始意识到奥运会的工具性并加以利用,办奥动机走向复杂。另一方面两届奥运会举办均处于具体城市发展模式中。20世纪20—30年代“助推主义”于洛杉矶盛行,主席格兰德在内多数1932奥运会组委会成员均为城市助推领袖。柏林举办1936奥运会受“伪古典主义”渗透,20世纪初德国、意大利、西班牙等国城市出现这一建设热潮,1936奥运会主体育场等均为代表性建筑。该阶段开始不同、更迭的城市发展模式反映出城市发展趋势,影响城市办奥思路和实践,清晰、深刻地烙印在其与奥林匹克运动互动的后续阶段,影响奥林匹克运动发展。