身体素养培育的感知-行动理论探索

作者: 陈辉映

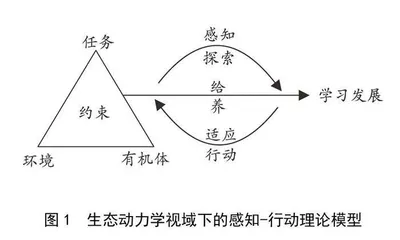

摘 要:身体素养的概念最早来源于对印第安人基于“狩猎-采集”生活方式所形成的身体素质和运动能力的总结,后经欧美学者研究推广逐步进入各国体育教育政策制定的视野。当前研究较多集中在身体素养“是什么”和“如何测”这两个问题上,在此基础上更需要在“如何培育”上进行理论探索。基于生态动力学中身体素养感知-行动理论的探索,把身体素养培育作为一种学习过程,将环境作为身体素养培育的关键要素。研究认为,身体素养培育要通过“约束-给养”来驱动,身体素养培育要通过“感知-行动”来发展,身体素养培育要通过“探索-适应”来实现。对创设身体素养培育学习环境的启示包括:回归“真”运动环境、生成“真”运动体验和探索“真”运动路径。

关 键 词:身体素养;生态动力学;感知-行动理论

中图分类号:G804.6 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)02-0041-08

Research on the perception-action theory of physical literacy cultivation

——Based on the analysis of ecological dynamics

CHEN Huiying

(School of Physical Education,Yangzhou University,Yangzhou 225127,China)

Abstract: The concept of physical literacy originated from the “hunter-gatherer” lifestyle of Indians, and later, it was studied and promoted by European and American scholars, and has also entered the vision of physical education policy-making in various countries. However, the most studies focus on the two issues of "what is" and "how to measure" physical literacy, and the theoretical exploration of "how to cultivate" physical literacy is needed. The theoretical exploration of the “perception-action” system of physical literacy based on ecological dynamics takes the environment as an important element of physical cultivation and endows it with deep connotation and significance. It is considered that the cultivation of physical literacy should be driven by “constraints-affordances”, the cultivation of physical literacy should be developed through “perception-action”, and the cultivation of physical literacy should be realized through “exploration-adaptation”. The suggestions on the creation of learning environment for the cultivation of physical literacy include the paths of returning to the “true”sports environments, generating “true” sports experiences and exploring the “true” sports path.

Keywords: physical literacy;ecological dynamics;perception-action theory

2019年国务院办公厅《关于印发体育强国建设纲要的通知》([2019]40号)中明确提出:“到2050年,全面建成社会主义现代化体育强国。人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列”,也提到“将促进青少年提高身体素养和养成健康生活方式作为学校体育的重要内容”。这是国家层面的文件首次提出身体素养。此身体素养概念的起源可追溯到1884年,美国陆军上尉Edward使用它来描述他所观察到的印第安士兵的身体素质和运动能力。1938年身体素养的概念首次出现在教育类期刊中,研究认为公立学校应对学生的身体素养和心理素养负责。直到1993年开始,以英国学者Margaret为代表的欧美学者才对身体素养进行一系列研究。Whitehead标志性研究成果主要描述了身体素养的哲学基础、价值意义以及具有身体素养的人应该表现出的特质[1]。在我国,众多学者也对身体素养进行不同角度的研究和探索,包括对身体素养的西方哲学基础和中国古代身体素养观,对各国身体素养理论与实践进展的研究,对身体素养、体育素养、学科核心素养相关概念厘清的研究,以及对身体素养测评方面的研究等。2010年后,联合国教科文组织和世界卫生组织等国际组织开始探索身体素养作为一个习得现象。从生态动力学的理论出发,对认知(人们是如何思维和学习)的解释是围绕着学习者与具体环境的属性两者之间的关系进行的。将学习者与要学习的内容及学习发生的环境和情境分开是不可能的,也是无意义的[2]。基于生态动力学这一基本假设,从学习环境和情境塑造这个视角出发,把身体素养培育看作是一个在探索和适应发展中的学习过程,为“如何培育身体素养”提供理论参考。本研究是基于此展开的,把身体素养培育作为一种学习过程,运用生态动力学理论对身体素养培育的感知-行动进行探索并对如何营造身体素养培育的学习环境提出建议。

1 身体素养的理念缘起、培育价值与要点

1.1 身体素养的理念源自于印第安人“狩猎-采集”的生活方式

身体素养并不是一个全新概念,这个概念的最早使用记录可追溯到1884年,美国人Edward上尉在陆军工程兵团的专业笔记中使用这个概念来描述印第安人的身体状况[3]。Edward观察当地印第安人士兵展示出的身体素质和技巧后,便使用身体素养这个词来描述他所观察到的印第安人的运动品质。他认为这种品质并不是通过教授获得的,而是被嵌入到当地士兵的狩猎-采集生活方式的环境结构中,通过潜移默化习得的。狩猎-采集部落的认识论与西方笛卡尔一元论哲学截然不同。美洲原住民认为知识是通过与环境互动获得的,而知识的获得又有助于加深对环境的了解、加强与环境的联系。这一与环境互动的过程一部分原因是出于生存需要,但也反映了原住民对环境的尊重和理解,与环境的互动是他们身份认同和生活方式的重要组成部分,这是世界上许多土地开拓者的共同点,也是他们生存方式的核心。这些开拓者通常对环境有着深刻了解,因为这是他们了解如何在陆地上开垦,探索和发现资源,在合作的群体中采集、狩猎、觅食和生长的基础。随着生态系统的进化,他们对环境的认识必须持续适应和不断变化[4]。

在这样的社会中,儿童在早中期的大部分时间里都是在玩耍中学习[5]。在狩猎-采集的生活方式影响下,儿童是积极的学习者,根据自身的需要参与学习。这在很大程度上是因为学习是一种持续的、有趣的活动,与生活的方方面面息息相关。这种学习观认为世界是无限复杂的,因此不可能对它有一个普遍共识。印第安人相信,有用的知识只能通过个人经验获得,而个人经验虽然是主观的,但在某个特定的空间和时间内却是有效的。他们将通过与环境互动学习获得知识经验的过程称之为寻路,寻路的内涵在于每个个体都将找到属于自己独特的发展之路[1]。寻路概念的内涵与Whitehead所提的身体素养之旅有异曲同工之处。可以看到,人类与环境互动的方式从来都不是固定不变的,而是在代际相传中不断地完善和补充环境,创造一个由共同体中个人经验形成的动态知识网络。

1.2 身体素养培育应对全球“活动缺失症”蔓延的困境

过去20年来,身体素养成为全球热门理念,主要因为数字技术和电子媒体的普及影响了人类的身体活动水平。与上一辈人相比,这些技术的进步为儿童成长创造了一个截然不同的社会文化、身体、情感和心理环境。当代社会中的儿童和年轻人往往被剥夺了前几代人参与身体活动并获得享受有意义的个人发展体验所需的机会。作为在屏幕技术中成长起来的一代人,他们的健康和福祉已经遭受损害。有研究显示,在全球范围内由于身体活动的缺失,每年将导致500多万人过早死亡,经济负担超过500亿英镑[6]。预计到2030年,美国每两名成年人中就有一人肥胖,29个州的肥胖率将高于50%,预计近25%的成年人患有病态肥胖[7]。

为了应对日益严重的活动缺失,许多国家建议儿童和成人每天至少进行60分钟的适度体育活动或者强调每天达到10 000步的步数以维持身体活动水平。尽管如此,有研究显示全球仍有超过14亿成年人没有达到每天60分钟身体活动的建议[8]。但是,纵使提高了身体活动的时间和频率,还是不能提升个体的功能性运动技能,从而达到使人们变得活跃并维持活跃生活方式的作用,因此也就无法持续获得有意义的运动体验。那么,为了让人们追求和保持活跃的生活方式,从而缓解人类健康、寿命以及高经济成本等问题,身体素养被认为是解决这一问题的重要方法,因为具有身体素养的人将主动与环境互动,获得有意义的运动体验,从而支持其持续健康和积极的生活方式。

1.3 身体素养培育的要点——人与环境的交互性

从1993年开始,英国学者Margaret认为有必要重新审视和阐述身体素养的概念。她认为孩子们玩耍的机会正在减少,身体活动的主要途径转向了体育课程,这些体育课程的侧重点在于健身和运动技术的训练。她观察到,这样的课程和教学方法使很大一部分儿童放弃了体育活动[9]。校内外的体育活动以高水平运动技术表现为主要焦点,体育活动的价值似乎只通过在体育竞赛上取得优异的运动成绩中才能显现出来。2001年Whitehead提出一个有身体素养的人在各种各样的身体挑战情况下都会保持沉稳自信。个体在“阅读”身体环境的各个方面时具有感知能力,同时预测运动需求的可能性,并以智力和想象力对其做出适当反应。身体素养促进人全面能力的提升,包括嵌入感知、经验、记忆、预期和决策中的身体能力[10]。Whitehead的身体素养理念基于3个哲学基础,即一元论、存在主义和现象学。一元论认为身心相互依存、不可分割。存在主义认为,个体的存在来自与环境的互动,人在与世界的互动中创造自我。现象学认为,个人的世界观是通过他们对这些互动的体验形成的,并认为感知通过身体本质形成了个人如何看待世界的独特视角[11]。受现象学影响而兴起的具身认知思潮推动人们重新认识身体的作用,主张人离开身体就不存在所谓的认识,强调人与环境的交互作用,认为身体适应环境的活动塑造了认知和心智[12]。基于具身认知的身体素养理念强调身体是参与认识的,不同的身体意识会带来不同的身体体验,进而产生不同的认知。具身认知强调知觉、身体和世界是一个统一体,人是通过身体的方式而不是意识的方式与世界打交道,通过身体对客观世界的作用而产生和认识世界的。从2001年Whitehead有关身体素养的定义中可以观察到这些理念,这与当时在身体活动和体育教育中所提倡的关于身体素质和运动特性的精英主义观点相去甚远[13],这些理念可以将我们带向对有意义的运动体验的追求与探索。

可以看到,一元论和存在主义从根源上拒绝了身心二元论的观点,认为世界是从个体以往互动的经验中被感知的。从现象学的角度出发,身体素养意味着每个人都会将以往的互动经验带到每一个情境中,而每个人都会从独特的个人视角来感知这个情境。2013年Whitehead又对身体素养进行进一步的定义[14],但对支持身体素养培育的过程是如何发生的解释不够。尽管她更关注的是结果,但这对了解什么是身体素养有重要帮助。因为普遍属性的框定也将这个概念从现象学的理念中抽离出来,这些被描述的属性不再是个性化的特征,而成为应该在所有儿童青少年和成人身上培养而形成的统一属性。这种方法削弱了具体的、个性化的身体素养之旅的理念,以及根本的现象学假设,即不可能将一个人的发展过程与另一个人的发展过程进行比较。2017年Whitehead和国际身体素养协会又再一次定义了身体素养:动机、信心、身体能力、知识和理解,以及重视和参与终身身体活动[15]。从表述上来看,这个定义中对个人和环境被视为一个不可分割的整体系统这一理念的体现有所弱化。若只看该定义中这4个相互关联的结构(身体、动机、信心、知识和理解),容易将身体素养培育置于一个非情境化的环境,将重点放在儿童及其相关能力的发展上,对环境和情境在这个过程中所起的价值和作用体现不够。事实上,无论是从身体素养最早缘起——印第安人的“狩猎-采集”生活方式,还是Whitehead所提到的身体素养的重要理论基础——具身认知,以及身体素养对人类“活动缺失症”的积极应对价值上看,其底层逻辑都是相通的,就是重视人与环境的交互性,并通过与环境的互动获得有意义的运动体验。