基于CDCP模型跨界教研共同体的构建与实施路径

作者: 杨玉倩 刘阳 何爱晶

[摘 要] 跨界教研共同体是促进当前中小学教师专业发展的重要举措之一。当前跨界教研共同体主要服务于职前教师培养,难以调动中小学教师参与教研的积极性。本文引进澳大利亚课程协同设计(CDCP)模型论证了大中小学教师在共享目标、场景、角色、课程、教学对象等要素的驱动下,构建中小学教师专业发展的“第三空间”,推动大中小学教师深度合作。此外,结合CDCP模型与课程开发的情境模式为大中小学跨界教研共同体的实施提供具体可操作化的路径,也为跨界教研共同体的制度建设提供参考。

[关键词] 课程协同设计(CDCP)模型;跨界教研共同体;教师合作; 课程设计

[中图分类号] G451.2 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2024)02-0083-07

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.02.013

一、引言

跨界教研共同体是促进当前中小学教师专业发展的重要举措之一。以往开展的跨界教研共同体主要为培养职前教师而服务。大学与中小学以职前教师教育实习为契机,组成松散的共同体,共同致力于提升职前教师的教学实践能力。由于中小学教师的本职工作并不包括指导职前教师,类似的合作模式并不能调动中小学教师参与教研的积极性[1],对在职中小学教师的专业发展促进作用十分有限。

因此,现有跨界教研共同体总体效果不佳,流于形式,未能促进高校与中小学教师的深度合作[2]。其一,已有跨界教研共同体模式主要以专家“咨询—指导式”或 “介入式”为主,属于理论运用模式[3]。在该模式下,专家以深厚的理论素养占据了理论霸权地位,而中小学教师则是被动参与,根据专家的意见改进教学。尽管不断有研究者倡导“理论创生式”或“共生式”的跨界共同体合作模式[4],但高校教师、中小学教师合作往往缺乏实践问题的着力点,流于形式,使得大中小学教师的深度合作难以推进。其二,传统跨界教研共同体效果不佳的原因在于专家、中小学教师在知识、权力关系上的不平等,进而演化为两种不同体制文化的冲突。专家因其理论素养在教师专业标准、课程标准等方面拥有话语权,中小学教师则成为被改造的对象,处于弱势地位,这一现象造成了理论知识与实践知识、专家与中小学教师处于不对等关系中[5]。这种不平等的关系让中小学教师在跨界共同体中长期处于“局外人”的角色,表现为被动参与、沉默参与、低效参与等消极参与状态[6]。其三,以学术研究为核心,追求知识创新的学术文化与遵守工作纪律、强调做事效率的工作文化之间的冲突导致教育理论与实践之间的对立,构成了大中小学教师之间沟通的障碍[7]。上述诸多因素表明现行大中小学跨界教研共同体运行存在诸多困难,需进一步优化。

此外,个别文献提出了基于“名师工作室”这一组织中介的路径来促进专家与中小学教师的沟通与对话[8]。但基于外在行政任务或形式化的松散合作[9],缺乏共同体本身的制度建设与程序规定,这往往会使跨界教研共同体的合作缺乏持久性,合作也可能徒有虚名。再者,由于考核评价体系的不健全,使得大学与中小学教师之间的合作“貌合神离”。参与跨界教研共同体的双方缺乏核心利益的链接使得大学教师与中小学教师各自为政,无法达到“双向成长”的效果[10]。因此,加强跨界教研共同体的制度建设势在必行。

基于此,本文基于课程协同设计(Co-design for Curriculum Planning)模型,(下文简称“CDCP模型”),尝试构建大中小学教师跨界教研共同体,促进高校教师与中小学教师的平等对话与深度合作。此外,以CDCP模型为基础,还可以进一步丰富国内跨界教研共同体的制度建设与程序规范。

二、CDCP模型应用于大中小学教师跨界教研共同体的意义

(一)CDCP模型的内涵

CDCP模型就是基于设计思维发展演化而来的一种结合高校教师与中小学教师合作,提升中小学教师课程研发能力的教研模式。协同设计(co-design)是指参与式设计。在这一模式中,一个具备教学法、设计和课程理论知识的外部大学教师团队与中小学教师团队通过共同设计某门课程展开长期、紧密合作,以促进中小学教师的理实融合发展[11]。

CDCP模型是多方平等协商、具有情境嵌入性、制度化的教研合作模式。其一,课程协同设计模型是以中小学教师为中心、多方参与的教研共同体。课程协同设计模型中高校教师与中小学教师地位平等,力求将理论应用、服务于具体的教学实践。其二,课程协同设计模型是情境嵌入性的教研合作。在传统专家讲座、工作坊等形式的教师培训中,专家往往是脱嵌于具体教学情境,从理论、概念层面谈论课程设计、教学实施。尽管这些研究或培训在一定程度上为中小学教师的教学提供了一定思路,但脱离了具体情境,中小学教师就难以转化、操作。教师需要在不断变化的情境中不断提升自我的适应性技能,强化处理非常规教学情况与实践的能力[12]。CDCP模型针对具体某门课程开展大学—中小学的教研合作,为高校教师与中小学教师的合作提供情境话语。其三,CDCP模型是制度化、程序化的教研共同体。CDCP模型的每一个环节都有相应的制度、程序规定。如一周一次的中小学教师集体会议、两周一次的跨界会议等规定既是CDCP模型的制度规定,也是CDCP模型运行的过程性考核内容之一。CDCP模型的每个环节都有阶段性总结、讨论的会议环节,便于总结已有经验、成果,开启下一阶段的教研工作。此外,在每一轮课程协同设计完成之后,均有针对课程协同设计的实施效果进行评估,以便下一轮跨界教研工作的改进。

(二)CDCP模型的应用价值与前景

CDCP模型符合政策导向,为高校对接中小学提供模式参考。2023年5月教育部等十八部门出台了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,明确指出注重知识学习与实践相结合,鼓励高校和科研院所主动对接引领中小学科学教育,推动“请进来”“走出去”有效联动[13]。通过CDCP模型搭建的平台与对话机制,高校教师与中小学教师的深度合作有望改善中小学教师专业发展中理论与实践分离的困境。

CDCP模型有利于构建大中小学一体化课程。课程衔接是基础教育体系与高等教育体系衔接的重要组成部分。通过CDCP模型有助于高校教师了解基础教育体系的知识结构,帮助学生顺利适应大学的学习方式与知识体系。

CDCP模型有利于解决传统大中小学跨界教研共同体中的地位不平等问题。以往共同体中,专家占据了理论话语权,中小学教师是被动参与。CDCP模型通过课程设计这一具体内容推动专家与中小学教师的双向、平等交流。

CDCP模型应用前景广阔,目前已经在国外STEM领域得到广泛应用与实践,尤其是在澳大利亚昆士兰州教育与培训部的支持下,课程协同设计模型已在昆士兰州的中小学得到应用,极大地促进了高校与中小学之间的合作[14]。在新加坡,通过在通信与技术课程中采用CDCP模型,有效地提升了教师数字化、信息化素养[15]。因此,CDCP模型的本土化应用在一定程度上可以有效促进中小学教师理实融合发展。

三、基于CDCP模型的大中小学教师跨界教研共同体的构建

传统的跨界教研共同体多侧重于专家理论指导,知识是从专家到中小学教师单向的、静态的传输[16],多忽略了共同体中知识生产者与知识使用者之间的互动。本文基于CDCP模型尝试呈现高校教师与中小学教师之间的动态交互。

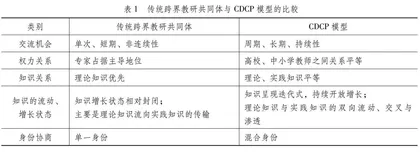

CDCP模型的实施能够为高校教师与中小学教师提供周期性、持续性对话的机会,各方教师地位平等,有利于促进理论知识与实践知识的水平迁移与双向融合。参与CDCP模型中的双方需要就某个主题或某门课程的设计展开长期的互动,并在多个环节提供了高校教师与中小学教师持续性的交流机会。而在传统跨界教研共同体中双方交流是非连续性的、短期的。比如中小学教师参与教学比赛,请专家进行指导。尽管在一定程度上传统跨界教研共同体能够促进中小学教师教学能力,但临时性、基于教学比赛的指导具有强烈功利导向,不利于中小学教师后期的专业发展(传统跨界教研同体与CDCP模型的区别详见表1)。

一是权力、知识平等。在传统跨界教研共同体中,知识生产者与知识使用者之间是不平等的二元对立关系。高校教师代表着专家,是知识的生产者,占据理论霸权;而中小学教师是知识的使用者,处于被支配服从地位。双方难以在平等关系基础上就教学、课程等相关问题进行深入讨论。在CDCP模型中高校教师、中小学教师就具体课程进行设计,既涉及课程教学的理论知识,也涉及将理论知识如何融入具体的课程教学过程中。大学教师团队、中小学教师团队因其专攻领域不同而相互合作。二者知识储备不同,但都是各自领域的专家,地位平等,也为共同解决教育教学问题提供契机。

二是知识的流动、增长状态。在传统跨界教研共同体中,理论知识从专家单向流动到中小学教师。在专家的指导下,中小学教师是相对被动地将某种教学理念融入教学中。因缺乏实践与理论的碰撞与融合,知识增长状态是相对封闭的。在CDCP模型中专家的理论知识与中小学教师的实践知识处于平等状态,两种类型知识是水平方向的渗透、交叉、融合与迁移,推动理论研究与实践创新。此外,大学教师团队与中小学教师团队进行周期性的合作,知识在每轮周期中都需要经历“新陈代谢”,不断迭代以取得经验、规律的提炼。在合作过程中,知识的增长是持续开放的。

三是身份协商。在传统教研共同体中,专家与中小学教师的关系主要是指导与被指导的关系。双方身份单一,专家是知识的传授者,中小学教师是学习者。二者身份的对立也导致了理论与实践知识的地位不平等,难以进行有效的融合。在CDCP模型中,高校教师与中小学教师互为知识的传授者与学习者。高校教师既需要传达、讲解理论知识来源、脉络发展等,也需要主动学习教学实践知识,了解中小学教师在实际操作中的困难,促进理论与实践的融合。中小学教师也需要向大学教师团队介绍教学实践情况、学校政策以及在操作中的困难,同时提升自身的理论素养。高校教师、中小学教师均需要从跨界身份中学习,反思传统做法,更要在解决冲突的过程中,理解对方做法的价值取向[17]。

Karoline提出构建跨界教研共同体,大学教师与K-12教师需要遵循3个原则,即共享环境、共享角色、共享课程文本[18]。本文根据CDCP模型,对以上3个原则进行拓展,即共享目标、共享场景、共享角色、共享课程、共享教学对象。CDCP模型开展过程中,大学教师与中小学教师的目标一致,即利用各自的专长协商完成某门课程进行课程设计。在实现这一目标过程中,他们利用线上会议、线下研讨及课堂听课、评课等方式打破原先各自为政、相对分离的局面。双方齐聚一堂,共同就双方的分歧、重难点进行协商研讨,力图解决实践教学中理论与实践脱节的问题。在研讨过程中,大学教师是理论知识的专家,而中小学教师深知实践教学的痛点、难点,熟知学生、学校等实际情况,也是实践知识的专家。他们都是以教师的角色,站在学生立场设计好这门课程。二者通过CDCP模型展开长期的、周期性的交流,对即将进行课程设计的课程类型、要求以及学生的需求、特点达成共识。大学教师、中小学教师在讨论、探究中,协同进行课程设计,共同建构课程设计的细节,构建在职教师专业发展的“第三空间”,促进中小学教师专业能力的提升。

大学教师团队与中小学教师团队在CDCP模型中组成大学—中小学教研共同体,形成在职教师专业发展的“第三空间”。通过CDCP模型程序上的引导,中小学教师与高校教师实现周期性、持续性、长期性的合作。在协同设计课程的过程中,高校与中小学教师地位平等,在多种身份的协商过程中,推动理论知识与实践知识的横向流动,促进知识呈现迭代式增长(具体内容详见图1)。

四、基于CDCP模型的大中小学教师跨界教研共同体的实施路径

为切实解决传统跨界教研共同体制度建设滞后问题,本文拟基于CDCP模型与课程开发的情境模式尝试提出促进大中小学教师跨界教研共同体的实施路径。

CDCP模型最早在澳大利亚的昆士兰州展开,主要包括筹备阶段与课程协同设计阶段,前者是后者的准备与前提,后者是CDCP模型的核心阶段。筹备阶段即大学教师团队表明研究兴趣,积极与中小学校沟通联系,并获得学校领导支持以及教师的认可、配合的过程。课程协同设计阶段主要包括探究、重构、创造、催化等4个步骤[19]。探究是中小学教师与高校教师举行座谈会,就某个学科主题进行探讨。双方就该主题交换各自的知识储备,达成一定程度的共识。重构是指高校、中小学教师根据探究阶段达成的共识对某门课程或某个主题的系列课程重新构思。创造是核心环节,中小学教师根据上一步骤与高校教师讨论的主题思路,对课程进行设计形成文本报告,并在完成之后,进行集中报告。大学教师团队等其他成员一起对课程设计再一次提出修改意见。催化是指课程设计完成之后,高校教师督促、监督中小学教师完成课程设计的修改,并付诸实施。此外,在实践过程中,针对某门课程的设计是多次协商、反复修改的结果。探究、重构、创造、催化这一流程可能交替迭代发生。