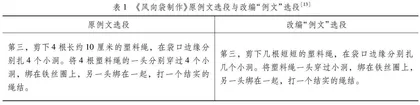

互文性理论视角下旁批的价值与应用策略研究

作者: 肖菊梅 董雨薇

[摘 要]

在当前小学语文阅读与写作教学中,助读系统中的旁批是较为“边缘”的存在,其蕴含的重要价值未被教师们深度挖掘。“互文性”关注文本与文本间的指涉、参照关系。基于互文性理论,小学语文教材助读系统构成要素之一的旁批因其独特的价值,可作为各类文本的链接节点,链接教材内外的文本,触类旁通,形成一个立体的文本网络,进而触发学生的阅读期待、拓宽学生的阅读视域等。将互文性和教学性有机统一,活用旁批构建文本改写产生的互文、文本与类文本产生的互文等多种教学形态,可有效帮助教师打造深度学习课堂,提高读写教学质量,提升学生课内外读写结合的能力。

[关键词] 互文性;旁批;小学语文;阅读与写作

[中图分类号] G622.4 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2024)03-0136-08

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.03.021

克莉斯蒂娃受到索绪尔结构主义语言学和巴赫金对话理论的启示,在《符号学:解析符号学》一书中首次提出了“互文性”这一专业术语。她认为“每个文本都是用马赛克般的引文拼嵌起来的图案,每个文本都是对其他文本的吸收和转化”[1]。按照这一说法,所有的文本都以某种隐在的联系积聚起来,如百溪汇于川,百川流于海。文本与文本之间彼此牵连、映射,互相阐发,互为对方之意义无限繁衍的场域。统编版小学语文教科书的每篇选文都具有深厚的意蕴和可深入探析的互文性内容,“发掘文本中或与文本密切相关的、能够牵一发而动全身的‘这一个’(某一表述、某一版本、助读材料),以此为发力点细读文本,建构‘这一课’”[2],语文教学才能生发新样态。教科书助读系统中的旁批是我国古代评点思想之精华,它随文而设,借助他人之口,明晰作者块垒,便于学生更好地理解文本蕴藏的深层意义。它不仅是文本中具有互文性特点的标志,亦是辅助学生深入阅读文本、搭建习作支架的有力抓手。因此,值得在互文性理论视角下对旁批做一些价值探析,进而探索合理利用旁批进行教学的应用策略,以指导具体的教学实践。

一、互文性理论视角下旁批的价值

(一)冲破传统教学藩篱,触发学习期待

统编版小学语文教科书中的旁批对提示教学重难点、教学方法等有着重要的作用,是辅助教师教学的利器。然而,受应试教育的影响,在实际的课堂中,一些教师将考纲视作永远的“金科玉律”,唯分是举,对旁批指向的内容与方法视而不见,致力于盲目无序地肢解文本,对学生进行毫无激情的灌输、填塞式讲析,破坏文本的整体性,把鲜活的课文讲解得支离破碎,致使文本的生动与美感荡然无存,屡屡遭受学生的冷遇。

互文性理论的观点是所有的文本都互通互依,今在文本都是对先在文本的吸收和转换[3]。任何文本都不能被教师随意抽离出来“单打独斗”,而应淡化文本间的畛域,可以利用助读系统要素梳理文本间的隐在联系,建立开放而有依据的互文系统。具体到统编版小学语文教科书文本而言,旁批中也蕴含着许多可被利用的“超链接”节点,重视这些节点能够发掘其中的互文性资源。例如,三年级上册“预测策略”单元,以童话《总也倒不了的老屋》为首篇示范文本,并借助7处旁批引导学生从文章的题目、插图、上下文、表达方式以及自己的生活实际来展开合理预测。教学时,教师不能梳理完预测方法后就此作罢,而是提出可以在恰当的时机引入互文本《爱心树》,借助电子书一页页呈现互文本内容,对照所学的预测策略设计练习,引导学生边读边预测,并把预测过程有依据地写下来。“读到《爱心树》这个题目,我猜 。”“看到长大了的男孩来到树下的插图,我猜 。”“读到男孩说自己想要一条船时,我猜 。”“当男孩再次来到树下时,我猜男孩 。”这些练习题就是根据教材旁批所提示的阅读预测方法所生发出来的,可以帮助学生更好地习得并强化使用这些方法,感受阅读的乐趣。最后再出示互文本原文,学生验证自己的预测,不断修正自己的想法,在猜读中感受树的善良、无私与宽容[4],这一情感主旨也与主文本《总也倒不了的老屋》相合,充分体现出了不同文本间水乳交融的互涉关系。

利用旁批挖掘不同的关联节点,链接互文本,首先可以给学生带来新颖奇特的学习感受,激发感官上的愉悦;其次可以使学生在发现互涉关系或通过互涉关系得出结论的过程中思维激荡,诱发其孜孜探求的兴趣[5]。

(二)挖掘文本独特秘妙,拓宽阅读视域

教学首要的和根本的就是要引导学生感悟、把握、领会优秀读物的“秘妙”[6]。统编版小学语文教科书选文文质兼美,是准确的用词、鲜活的遣句、清晰的脉络、谐美的音韵和美好的思想的统一体,值得细细品咂。旁批作为教科书助读材料之一,多是编者直入文本提供的提示点拨、发问,对引领学生深入文本熟读精思、含英咀华有着重要作用。在解读选文时重视借助旁批深挖其字里行间蕴含的独特秘妙,实现课内外经典文本的互通,拓宽学生的阅读视野,是互文性理论深入语文教学的重要一环。

在互文性中,打破文本间的壁垒,让不同文本进行交流碰撞,能够归纳共性,进而从多维度对文本有深层次的理解。旁批集中出现在中、高段教科书一些涉及阅读方法的课文和特殊的习作单元里的两篇习作例文中,每篇文本都有共性和值得品鉴之处。可以以习作例文的旁批为核心点触类旁通,适时互涉文本,体会互文性理论对文本独特秘妙的挖掘。例如,曹老师在执教三年级下册第五单元的习作例文《一支铅笔的梦想》时提示学生关注旁批“豆角、丝瓜和铅笔一样,都是细长的。铅笔想成为‘长长的豆角’‘嫩嫩的丝瓜’,我觉得这样的想象自然、合理”,引导学生发现作者通过关联事物间的特点进行变形想象,自然合理。在执教第二篇习作例文《尾巴它有一只猫》时,再次引导学生关注最后一处旁批,发现作者运用“反向想象”进行创作的秘密,新鲜有趣。觅得两篇例文蕴含的“变形想象”和“反向想象”的秘妙后,曹老师引导学生再联系自己先前阅读经验,回忆蕴含“变形想象”和“反向想象”的文本,如课内的《宇宙的另一边》《我变成了一棵树》和课外的《小猪变形记》《极速蜗牛》等,并适时补充了课外读物《卡夫卡变虫记》和《向上跌了一跤》,引导学生在想象的世界里自在徜徉。互文本绝不拘泥于文字,还包括语音、视频等形式。曹老师借助多媒体播放《颠倒歌》,以“蚂蚁扛大树”“大象没力气”“公鸡会生蛋”等互相颠倒的事例凸显主文本“反向想象”的盎然趣味。

互文性理论注重对文本的包容性和研究视野的拓展性,这在一定程度上对教师有所启示,人文主题并非多篇文本互涉交融的唯一维度。教科书中的选文都是学生必须欣赏学习的模范文,教师适时以旁批为引,作为互文组元的线索,开展互文性阅读,也是参透文本秘妙的重要方法。

(三)渐入互涉学习佳境,达到深度学习

深度学习在具体的学习过程中主要涉及学习结果深度、学习方法深度和学习参与深度三方面[7]。统编版小学语文教科书中的旁批以陈述句或疑问句的形式分析文章结构、点评文章精妙之处、提示阅读方法、设置发散性问题等,对培养学生自主探究、自主迁移的思维能力和学习能力大有裨益,与深度学习理念不谋而合。互文性理论强调以主文本为核心,展开立体、多维、深入地解读,破除学习的浅表化。在互文性理论的指导下运用旁批实施教学,可以促进学生的深度学习。

从学习结果的角度讲,运用互文性理论,教师着眼于旁批开展教学,可以使学生对教材文本的挖掘更加深入。由于原文和删改文本之间也存在互文性,故在删改文本教学中引入原文本,相互映照,可以为学生的深度学习创造契机。教学《总也倒不了的老屋》时,可从旁批“老屋可能还会遇到其他需要帮助的小动物”引出原文中熊宝宝的故事,让学生自由预测熊宝宝接下来会请老屋帮什么忙,老屋又会有怎样的选择。学生在交流碰撞中发现,文中小动物的请求时间越来越长,或许要过冬的熊宝宝会请求老屋再站一个冬天,善良的老屋肯定又会像先前一样坚持下来屹立不倒。最后,教师还原情节,印证学生的预测[8]。利用旁批互涉文本,通过比较、还原,让学生的思维活起来,提升学生的文本解读能力。从学习方法的角度讲,以旁批为节点,超链接课内外关联互文本,让学生掌握阅读策略,实现多量阅读。积跬步以至千里,积小流以成江海。长期多量阅读,学生的阅读速度也会逐渐提升。三年级上册第四单元和四年级上册第二单元两个阅读策略单元都以旁批、尾批等批注形式提示了学生相应的阅读方法。在教学五年级上册的《搭石》一课时,教师就可以注意联系前面三年级、四年级所学过的预测阅读策略、提问阅读策略,消除学生对提高阅读速度的陌生感,有助于顺利提高阅读速度[9]。从学习参与的角度讲,互文性理论在单篇或多篇文本教学中的运用,不再是教师“一言以蔽之”的填鸭式单向讲授,而是师生敞开自我、思维激荡的双向互动过程,重视学生的参与性和探究性。

由上可知,在互文性理论观照下运用旁批互涉文本,主文本与互文交织缠绕,构筑四通八达的文本网络,在教学过程中注重互文对比、方法整合、开放探究,有利于深度学习的产生。

二、互文性理论视角下旁批的应用策略

任何一个孤立的文本都不能实现其本体功能,只有处于与另一个文本的相互联系中,某一单独的文本才能发挥它的作用[10]。“双线组元”是部编本小学语文教科书的单元组织形式,双线指的是明线“人文主题”和暗线“语文要素”,明暗两线交汇相融,按照不同单元主题将语文要素所包含的知识、方法和能力训练点分配至各单元[11]。从小学中段起,教科书就开始基于文本内容设置旁批,承单元导读页的“语文要素”,启单元末习作的知识与技法,为教师开展互文教学提供了先天条件,师生应当在明晰旁批的价值基础上合理且创造性地使用。

(一)活用旁批节点链接,建构立体文本网络

互文性理论认为文本可以划分为两种,即主文本和互文本。有别于传统的线性阅读,互文性理论倡导非线性阅读,以节点链接众多的相关联文本所构筑的网络,即对主文本的深度解读在互文本的助推下展开,注重文外之“文”的挖掘。统编版小学语文教科书的助读系统是宝贵的可利用资源,除却熟知的单元导语、阅读链接、插图、课后习题外,旁批也为目标文本互文阅读提供了超链接节点。科尔伯格在道德发展阶段论中把人的道德发展分成“三水平六阶段”,小学生是处于习俗水平阶段,该阶段儿童的道德价值以服从权威为导向,对于语文教科书这种权威性的存在具有较高的认同感。因此,教师应该优先考虑从语文教科书中选取互文本。

1. 双线组元,横向建立文本链。打开课本,接触单元,品读一篇文章,其他的篇章仿佛同时呈现在脑海里,在那里低声细语。统编版小学语文教材别出心裁的“双线组元”的单元编排样式和一系列助读材料设置,让课内文本相互映照、指涉,创造一个众声喧哗却又具有内在谐美的环境。例如在四年级上册批注单元第一篇精读课文《牛和鹅》的教学中,文中的5处旁批分别从有疑问的地方、有体会的地方、有启发的地方和写得好的地方进行批注,前3处从文本内容出发,最后一处关注的是课文的写法。教材编排存在逻辑性,课后习题第一题要求学生结合课文的批注,再从其他角度给文章作批注。教师可以选择“提问策略单元”的4篇选文作为互文本,总结梳理出各文本提问的不同角度:针对课文整体、局部,或针对内容、写法、生活经验、启示等方面,以提问策略单元的提问思维来加强提问批注的训练,学会从其他角度提出疑问作批注,以实现主、互文本1+1>2的效果。四年级上册第六单元的习作是《记一次游戏》,单元习作要素是把游戏过程写清楚。事实上,第五单元早已通过两篇习作例文的旁批透露了写清楚过程的秘诀,可以作为互文本。《我家的杏熟了》从“奶奶‘打杏’‘分杏’的动作、语言写得很清楚”说明要学会抓住人物的动作、语言等出发进行习作,《小木船》从“简单介绍陈明和‘我’是好朋友”“友谊破裂的过程写得很清楚”两处旁批说明习作要分清主次,过程要有详略之分。这些有条理的行文结构和提炼的文章写法正是写好《记一次游戏》习作的基础。

2. 层层递进,纵向统整互文本。统编版小学语文教材中各个单元语文要素与课标3个学段目标是高度契合的,且注重不同学段之间的承接性与连贯性。因而这些语文要素是层层递进、螺旋式上升的,各个单元间具有隐在联系。这就启示教师在教学中要学会将它们统整起来,走向“你中有我、我中有你”的交融状态。例如,六年级上册第三单元《宇宙生命之谜》,第一处旁批“浏览了这一段后,发现它对了解地球之外是否有生命没有帮助”,就是提示学生要学会根据阅读目的选择阅读内容,与主题无关的内容则可以忽略不计;第二处旁批是提示学生要慧眼寻找段落中心句;另外4处旁批则梳理了其他阅读方法:圈画关键词、提取关键信息、联系上下文、查找资料等。这一单元的语文要素是“根据阅读目的,选用恰当的阅读方法”,和五年级上册“阅读要有一定的速度”都是一种较为“成熟”的阅读策略。这些阅读策略并非“神来之笔”,追本溯源可以发现,其基点是四年级上册的“提问”和三年级上册的“预测”,都是基于文本内容比较“入门级”的阅读策略。随着年级的升高,这4种阅读策略呈阶梯式分布,逐级攀升,形成一条有序的阅读策略主干线,构成小学阶段学习策略学习系统[12]。教师在教授《宇宙生命之谜》一课时,就可以把先前学过的这几个隶属于阅读策略单元的课文作为互文本引入,让学生回顾阅读方法,再自然地衔接到主文本的教学里,以降低学生掌握新方法的难度。除此之外,教师以童趣满满的《总也倒不了的老屋》为范例,借助相应的旁批提示教授“预测”阅读策略时,可以充分利用教科书中其他充满童趣和想象的故事做“预测”阅读策略训练的互文本。例如,根据题目猜一猜《漏》这个故事讲的会是什么内容?结合插图并联系自己的生活经验,猜一猜《盘古开天地》里盘古身体的其他部位还会变成什么呢?