师范生智能教育素养的内涵、框架构建与培养研究

作者: 祝晶莹 徐诗韵 刘楚一

[收稿日期]2024-04-22

[基金项目]江苏省学位与研究生学会“三教”协同创新建设“三类学科”重大研究实验创新项目“智能时代基础教育教师技术素养及培养研究”(项目编号:JSSYXHZD2023-1);江苏高校哲学社会科学研究一般项目“智能时代师范生数字素养的内涵、标准与培养路径研究”(项目编号:2023SJYB2259);南通大学教学改革项目“智慧教育时代混合式教学在教师教育类课程中的应用研究”(项目编号:2022B03)。

[作者简介]祝晶莹(1994-),女,江苏泰州人,硕士,泰州学院教育科学学院讲师;主要研究方向:数字化教育、智慧教学。徐诗韵(1992-),女,江苏泰州人,硕士,泰州学院教育科学学院助教;主要研究方向:学科课程论、语文教学。刘楚一(1993-),女,江苏淮安人,莫斯科国立大学教育学院博士生;主要研究方向:智慧教学。

[摘 要]人工智能技术在教育教学中的创新应用越来越凸显其革命性力量。师范生作为未来教育的储备师资,其智能教育素养被更多人关注。数字化转型背景下,探究师范生智能教育素养的内涵、框架构建与培养路径显得尤为必要。本文梳理不同阶段智能教育素养相关概念的演化过程,对师范生智能教育素养进行概念界定,并按照一定设计思路构建了师范生智能教育素养3(3)框架。据此,本文提出了师范生智能教育素养培养的策略建议:第一,政府顶层设计,引发智能教育系统变革的“蝴蝶效应”;第二,构筑智慧教育环境,创设跨时空、跨地域、沉浸式的融合性体验;第三,组建课程群,发挥智能教育课程的教育合力;四是创新教育实践,构建“U-G-S-E”的师范生“三习”协同育人模式。

[关键词]智能教育素养;师范生;人工智能;智慧教育;协同育人

[中图分类号]G434 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)04-0093-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.04.014

随着大数据、机器学习、自然语言处理等技术的不断进步,AI在个性化学习、智能辅导、教学评估和资源优化等方面的应用日益广泛,为教育带来了前所未有的变革机遇。我国政府高度重视人工智能技术构建教育新生态的积极作用,并将培养教师智能教育素养作为教师专业发展的关键一环。如2018年教育部办公厅发布《关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》,最早提出培养“教师智能教育素养”,并倡导开展教师智能教育的教学能力研修[1]。又如2021年教育部办公厅发布《关于开展第二批人工智能助推教师队伍建设试点推荐遴选工作的通知》[2],该文件提出将师范生纳入教师智能教育素养培养的试点工作中来,并提出相应举措。国家政策为智能教育发展,尤其是教师智能教育素养的培养提供了指导方向。从职前阶段开始培养教师智能教育素养,为师范生未来从教打下坚实的专业素养基础,理应成为发展智能教育促进教育教学与智能技术深度融合的前提与保障。

一、智能教育素养的内涵界定

(一)我国智能教育素养的内涵演化

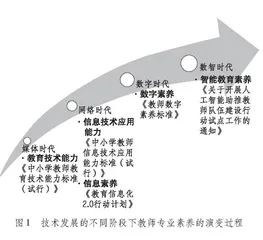

人工智能的快速发展使得应用AI技术完成任务和解决问题成为智能时代新的教育形势下教师的基本素养要求。围绕这种新的素养要求,教育部首次提出“教师智能教育素养”的概念。然而政府文件并未对智能教育素养作出明确解释,只提到要针对教师开展智能教育教学能力研修,智能教育素养的内涵尚缺乏系统性研究。为厘清智能教育素养的内涵,本研究取其相关概念——教育技术能力、信息素养、数字素养等,结合我国政策文件梳理相关概念及其演化过程(如图1所示),纵向把握智能教育素养在教师信息素养谱系中的位置,明晰其内涵。

1.媒体时代。在以电子音像技术、卫星电视广播技术、多媒体计算机技术为核心的信息技术发展阶段,为推动信息技术与教育的融合发展,教育部于2004年发布《中小学教师教育技术能力标准(试行)》,这也是我国第一部中小学教师专业能力标准[3]。该标准主要关注教师的教育技术能力,即利用信息技术手段优化教育教学过程的能力[4]。

2.网络时代。在互联网技术起步发展的阶段,为推动信息技术与教育教学的深度融合,教育部于2014年发布《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》。该标准关注教师的信息技术应用能力,强调应用信息技术优化课堂教学为教师的基础性要求,应用信息技术转变学习方式为发展性要求[5]。标准中多次提到网络学习环境、网络教学平台、网络研修社区等术语,说明当时我国开始关注互联网技术对教育教学的积极作用。

在互联网技术深度发展的阶段,为推动信息技术支持下教育的创新变革,教育部于2018年发布《教育信息化2.0行动计划》。该计划指出,要“全面提升师生信息素养,推动从技术应用向能力素质拓展,使之具备良好的信息思维,适应信息社会发展的要求,应用信息技术解决教学、学习、生活中问题的能力成为必备的基本素质”[6]。同时计划提出了积极推进“互联网+教育”的具体实施计划,重点关注网络时代教师信息素养的培养。

3.数字时代。在人工智能、大数据、物联网等数字技术起步发展的阶段,技术推动教育数字化转型的呼声日趋高涨。2022年,教育部研制并发布了《教师数字素养》标准,国家重点关注教师数字素养的培养,教育朝向数字时代迈进。该标准不仅提出教师数字素养的五维三级框架,还对数字素养的内涵作出明确界定。该标准指出,数字素养是指“适当利用数字技术获取、加工、使用、管理和评价数字信息和资源,发现、分析和解决教育教学问题,优化、创新和变革教育教学活动而具有的意识、能力和责任”[7]。

4.数智时代。在人工智能、大数据、物联网等数字技术日趋成熟的阶段,强人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)和超人工智能(Artificial Super Intelligence,ASI)的出现,使得智能技术为教育赋能的领域不再单一[8],智能教育大有可为。2017年国务院发布《新一代人工智能发展规划》、2018年教育部发布《教育信息化2.0行动计划》均提倡发展智能教育,认可人工智能技术在教育领域的独特价值。2018年教育部办公厅发布的《关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》,明确提出要对试点学校教师开展智能教育素养提升行动[9],2021年教育部发布的《关于实施第二批人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》,对师范院校提出明确要求,要提升师范生利用人工智能优化学科教学的能力[10]。以上政策文件反映出,国家开始重视教师智能教育素养的培养,希望借助北京外国语大学及宁夏的试点经验,利用智能技术赋能教师队伍建设。

根据国家对教师专业素养关注重点的变化不难发现,随着技术的更迭和在教育领域的深入推进,教育从媒体时代走向网络时代、数字时代,继而又走进数智时代,在此过程中对教师的专业素养的关注重点从教育技术能力、信息技术应用能力走向信息素养、数字素养,继而又走向智能教育素养。由此可见,智能教育素养是教育技术能力、信息技术应用能力、信息素养、数字素养在数智时代的新表征,也是人工智能教育应用大背景下对教师专业素养的延拓。

(二)师范生智能教育素养的概念界定

虽然国家政策文件尚未对智能教育素养作出明确的概念界定,但是政策文件中与智能教育素养相关的内容,表明了国家在未来一段时期教师专业素养的关注重点与发展方向。分析这些政策文件可知,国家重点关注教师智能教育素养的方面有:把握人工智能技术的新进展、教育教学的创新应用、智能评测与诊断、教师专业发展等。

政策颁布后,部分学者开始对智能教育素养进行理论探索。在相关研究中,李湘认为教师的智能教育素养是指教师胜任智能时代教育教学工作的一种综合素养[11]。王润兰认为智能教育素养是指智能时代教师为了适应终身学习与人才培养的需要,通过自主学习与训练而形成的,集知识、能力、情感、伦理态度与价值观于一体的综合素养[12]。曹如军认为智能教育素养是指教师在人工智能快速融入教育的背景下,有效运用人工智能技术、自觉规避人工智能风险、合理开展教育教学活动、培养时代新人的基本教育素养[13]。郑智勇认为智能教育素养是指智能时代教师开展人机协同教学工作所应具备的思维、知识、能力、伦理与信念的综合素质[14]。通过对政府文件和已有研究对此概念的梳理和分析,本研究将师范生智能教育素养界定为师范生为了适应数智时代教育工作与专业成长的需要,利用人工智能技术优化、创新和变革教育教学所应具备的意识、能力和责任。

二、师范生智能教育素养的框架构建

(一)框架设计思路

1.确定逻辑起点:以教师数字素养为设计基础。2022年教育部发布的教育行业标准《教师数字素养》,为教师数字素养发展提供了指导方向。智能教育素养是数字素养在数智时代的新表征,是人工智能技术这类高阶的数字技术背景下数字素养的延拓与发展,教师的智能教育素养水平应能够与数字素养相衔接。因此,此版《教师数字素养》应作为智能教育素养框架设计的逻辑起点。

2.明确能力水平:考虑师范生作为未入职教师的能力水平。师范生作为未来的教师,对其智能教育素养的要求理应不超过在职教师的水平要求。目前的教师智能教育素养未能将教师的智能教育素养水平作出等级划分,而师范生作为未入职的教师,对其能力的要求不应该超过在职教师的水平,因此,如若想设计出来的师范生智能教育素养框架适配师范生的能力特点,则有必要明确师范生智能教育素养的起点水平。

参考欧盟的数字素养框架,其借鉴布鲁姆学习目标分类,采用了A、B、C三个能力水平对21项具体素养作出等级划分[15],本研究对教师智能教育素养标准重新进行智能水平划分,并明确某一等级以适配师范生的智能教育素养特点,使得师范生智能教育素养框架的设计具有一定的针对性。

3.重新分解维度:考虑师范生和教师的差异性。任友群教授在设计师范生信息化教学能力框架时提出,师范生和中小学教师面临的问题情境、实践机会、能力要求是不同的[16]。在对“师范生智能教育素养”进行维度划分时,要考虑师范生和教师教学情境和能力要求的差异性。比如中小学教师面临的是真实问题情境和真实的学生,师范生面临的是常规问题、教师在课堂中预设的问题和假想的学生,中小学教师要能够融通整合各种能力以解决真实问题,而师范生则要求掌握常见模式、通用方法、技术工具,为解决真实问题做准备。

根据中小学教师和师范生教学情境和能力要求的差异,本研究演化出“师范生智能教育素养”维度,过程呈现如图2所示。

由教师数字素养标准初步构建师范生智能教育素养框架的过程可知,本研究将教师智能教育素养标准的一级维度“意识”和“社会责任”“数字技术知识与技能”中的“技术知识”合并为新框架的一级维度“智能基础素养”。“智能基础素养”代表师范生作为未来教师和学生必备的素养,包括原标准中的意识、社会责任和技术知识。

本研究将原标准一级维度“数字技术知识与技能”中的“技术技能”和一级维度“数字化应用”重新划分为“资源准备”“教学设计”“教学实施”和“学业评价实施”。考虑智能技术资源已经逐步成为教师能否取得成效的核心要素,将“教学资源”从“技术技能”“学业评价”“协同育人”中提取出来作为技能、评价、协同育人的关键要素,强调教师在教学中要善于使用各类智能资源支持学科教学、心理教育、德育、学业评价等活动的开展;而“教学实施”与“评价实施”合并为“实践储备”维度,体现师范生面临预设教学情境的特殊性。最终将“资源准备”“教学设计”“实践储备”合并为新框架的一级维度“智能教学素养”,代表师范生未来从事智能教育所必备的教学能力。

此外,本研究从字词对仗的角度将原框架的一级维度“专业发展”转述为“智能学习素养”,与“智能教学素养”对应,代表师范生作为学生所必备的自学、研究与创新能力。至此,新框架的一级维度“智能基础素养”“智能教学素养”与“智能学习素养”确定下来。

(二)师范生数字素养框架的指标内容

考虑师范生所立足的数字化转型背景和师范生作为未入职教师的能力水平,在明确师范生智能教育素养框架一级维度的基础上,进一步明确框架的二级指标,最终确定师范生智能教育素养框架(如图3所示)。框架为3(3)结构,指标下共设置20个关注点(如表1、2、3所示)。

“智能基础素养”是师范生不管作为学生还是作为未来教师都必须具备的基础能力,包括意识态度、技术知识、社会责任3个指标。意识态度指的是师范生主动学习和主动运用人工智能技术的意愿与意志;技术知识指的是师范生具备的人工智能的关键技术和原理;社会责任指的是使用人工智能技术所必备的基本道德和数据素养。