如何引领卓越人才成长?

作者: 樊华强

[摘 要]校长致辞既是传承大学精神的重要载体,又是引领卓越人才成长的关键旗帜。选取38所“双一流”大学本科生毕业典礼校长致辞文本,运用内容分析法研究发现:校长致辞具有篇幅简短凝练、彰显以生为本情怀的特点,并且内容丰富全面,具有指引学生成长方向的作用。但也存在诸多缺撼:同盟话语尚未形成,情感共鸣有待加深;致辞结构基本雷同,个性特征普遍缺失;致辞内容略显空泛,育人效果亟待提升。针对上述缺憾,以引领卓越人才成长为目标,提出如下建议:寻求话语平衡,重塑以生为本教育理念;营造民主氛围,努力塑造学生卓越品质;彰显个性特征,不断提升致辞育人效果。

[关键词]双一流;大学校长;毕业致辞;卓越人才

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)05-0001-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.05.001

党的二十大报告提出了“坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动”的新论断。习近平总书记在中央人才工作会议上指出,要大力培养使用战略科学家,打造大批一流科技领军人才和创新团队,造就规模宏大的青年科技人才队伍,培养大批卓越工程师。大学校长是大学的核心和灵魂,是大学精神的塑造者和弘扬者,对于推动教育强国建设,落实立德树人根本任务,引领卓越人才成长起到至关重要的作用。毕业致辞作为校长对即将远行的学子讲授的最后一课,作为“三全育人”工作中文化育人的重要环节,会对毕业生的成长和发展产生潜移默化的深远影响。2010年,时任华中科技大学校长李培根教授16分钟的毕业致辞,获得掌声30余次,现场7 000余名学子起身高呼:“根叔!根叔!”可谓是“盛况空前”,至此大学校长的毕业致辞越来越引人关注甚至惹人争议。从北京大学校长的“咆哮体”到清华大学校长的“凡客体”,再到2023年西南某“双一流”大学校长毕业致辞疑似“抄袭”,以及南方某知名大学校长毕业致辞被指“通篇读稿,说不出完整话”,大学校长的毕业演说已不是单纯的校园文化活动,甚至成为牵动舆论的社会热点事件。

大学校长的演讲是以言辞塑造大学精神,从而唤醒青年学生对大学理想的追求,引领卓越人才成长的方向。梳理文献发现,近年来相关研究主要集中于大学校长致辞的功能与价值分析。致辞是典礼仪式的重要组成部分,依附于典礼仪式,并服从典礼仪式的功能要求:凝聚人心,创造或增强集体感、归属感和责任感[1]。新时代中国大学校长的讲话进入一个价值多元时期,力图以大学精神的光芒照亮学生的前行道路[2],大学校长致辞具有政治功能、文化功能、个体功能和社会功能[3],并具有价值引领、情感激励、文化传承、人格塑造等教育功能[4]。校长致辞本身“还具有传承校园精神、镌刻文化记忆、呼应时代主题、满足大众文化需求等潜在的隐性文化育人意蕴”[5],高校肩负着为国育才,培养适应时代发展的卓越人才的重担。卓越人才培养计划凸显的是“成人”教育,研究型教育的基础任务是找准自身办学定位,确保教育使命紧密围绕卓越人才培养[6]。但是,目前鲜有学者探讨大学校长毕业典礼致辞的文体特征,特别是运用内容分析法剖析“双一流”大学毕业典礼校长致辞的研究成果更是单薄。那么,大学毕业典礼校长致辞有何特征,传播效果如何,怎样的毕业致辞才能打动学生、凝聚人心、启迪智慧,甚至成为引领卓越人才成长的不可或缺的组成部分,这是值得我们认真思考并深入探索的重要课题。

一、“双一流”大学毕业典礼校长致辞的特征

内容分析法是对显性传播内容进行客观、系统和定量描述与分析的研究方法,具有研究对象不受干扰、研究过程可重复、非结构化程度高等特征。根据《教育部、财政部、国家发展改革委关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》(教研函〔2017〕2号)附件中列出的“双一流”建设高校名单,共有42所大学入围,其中A类36所,B类6所。本文从中选取38所“双一流”建设高校2023年本科生毕业典礼校长致辞文本,对其进行抽样、分类和编码,展开定量分析、统计描述,最终梳理出以下基本特征。

(一)篇幅简短凝练,彰显以生为本情怀

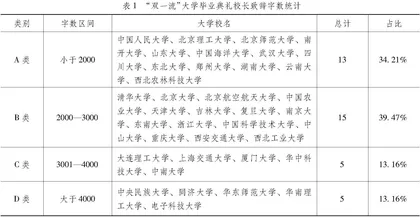

为了从总体上把握“双一流”大学毕业典礼校长致辞的语言特征,本文采用现代汉语的词汇分析方法,对搜集到的“双一流”大学毕业致辞标题的文字表述和句式结构进行统计发现:标题文字使用频率最高为四言八字形式,占比31.58%;其次是一句话形式出现11次,占比28.95%。这两种表述方式合计占比60.53%,表明大多数“双一流”大学毕业典礼校长致辞标题具有文字凝练、语言简洁、句式工整等特点。例如北京大学毕业典礼校长致辞标题是《星辰为引,博雅知行》、清华大学毕业典礼校长致辞标题是《敏察情绪,善用理智》、华东师范大学毕业典礼校长致辞标题是《风雨兼程,止于至善》。“汉语之所以是美的,因为它有整齐的美,抑扬的美,回环的美。这些都是音乐所具备的,所以语言的形式美也可以说是语言的音乐美。”[7]相比之下,大学校长毕业致辞标题采用六言十二字和七言十四字的形式偏低,分别为1次和2次。一方面,从语言结构考查,选用词组作为标题,体现了简洁精炼的原则;另一方面,从传播效果分析,以短句作为标题,更容易吸引听众的注意力。为了比较毕业致辞的分量,本文对38篇致辞文本的篇幅进行区分,统计数据见表1。

由表1可知,2023年“双一流”大学毕业典礼校长致辞总字数将近10万字,平均每篇致辞约2 632字。我们按照文本字数,将致辞划分为4类:A类致辞即文本小于2 000字的共计13篇,占比34.21%;B类致辞文本即文本字数在2 000—3 000字的共计15篇,占比39.47%;C类致辞即文本字数在3 001—4 000字的共计5篇,占比13.16%;D类致辞即文本字数大于4 000字的共计5篇,占比13.16%。由此可见,大约53%的“双一流”大学校长致辞文本在2 000—4 000字之间,若按演讲1分钟/200字的标准语速,讲话时间大约为10—20分钟。有学者调查显示:与欧美大学校长大多出身于人文学科或社会科学领域相反,我国“双一流”大学校长中,出身于理工科的约占75%,人文社会科学背景的现任校长严重匮乏[8]。“双一流”大学毕业典礼校长致辞篇幅整体精练一定程度上也反映了理工科出身校长们的务实作风。当然也有例外,2020年,重庆大学毕业典礼遭遇大雨,时任校长张兴益在致辞时只念了《拥抱改变》的标题,还调侃道“好雨知时节”。无独有偶,2023年西南政法大学毕业典礼同样因为天气原因,时任校长付子堂把准备好的演讲稿浓缩成一句话——“知行合一致良知,德法兼修事上练”。善于随机应变,懂得换位思考,真心体谅学生,不仅彰显了学校以生为本的教育情怀,而且诠释了大学宽厚仁爱的精神内核。

(二)内容丰富全面,指引学生成长方向

为了从整体上把握毕业致辞的框架结构,本文对38篇致辞文本进行分类编码,通过分析统计,发现毕业致辞具有相对固定的框架结构,呈现丰富全面的内容信息。具体而言:致辞内容大致分为祝贺致谢、热点事件、希望寄语、未来期待4个父节点,形成毕业生与教职工、国家事件与学校事件、个人取向与国家取向、美好祝愿与文化传承8个一级节点,各节点示例及参考点数见表2。

当代中国大学校长既需要立足我国国情,以中华民族伟大复兴为目标,培养造就大批卓越人才,又要立足中国大地办大学,提升服务国家重大战略需求的能力,全力打造世界一流大学的中国范式。因此,从父节点来看,排在前两位的依次是热点事件和希望寄语,排在后两位的分别是未来期待和祝贺致谢,这意味着“双一流”大学毕业典礼校长致辞普遍注重热点事件的梳理和殷切期望的表达。从热点事件分析,国家事件聚焦于中华人民共和国成立70周年、党的二十大、中国特色社会主义进入新时代;学校事件集中于杰出校友的介绍、荣誉成就的回顾与精神传统的继承。为了全面把握“双一流”大学毕业典礼校长致辞的主题和内容,本文运用NVivo14软件对毕业致辞文本进行词云分析。“词云”是根据文本中词汇出现频率的高低集中显示高频词,通过“关键词渲染”或“关键词云层”,从而过滤掉多余的文本信息,使读者可以直观、清晰、生动地把握文本主旨。“双一流”大学毕业典礼校长致辞高频词汇云见图1。卓越人才的培养要注重思想政治素质、实践能力、创新能力以及自主个性4方面的发展[9]。郑庆华指出卓越人才应当具备5个特征:胸怀信念、具有创新精神、技术一流、具有自我迭代和跨界学习的方法论以及具有扎实的理论和工程实践能力[10]。本研究发现“双一流”大学毕业典礼校长致辞引领卓越人才成长主要体现在3个方面。

1.立足职业发展引领。卓越人才的培养离不开“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一根本问题的解答。有学者通过对中国卓越青年科学家的成长特征分析发现,中国卓越青年科学家紧跟世界科技发展步伐,其主要科技成果属于国际前沿科技创新领域重点关注的研究问题[11]。卓越人才具备强烈的社会责任感,拥有宽广的专业知识和深厚的理论素养,具有出色的创新思维和实践能力,敢于肩负时代赋予的重任,牢记科技报国的使命,把个人的理想与国家的前途、民族的复兴紧密结合起来。根据“双一流”大学校长毕业致辞高频词汇云图,在剔除“同学”“学生”“大家”“你们”等无意义词语后,研究发现奋斗、拼搏、创新、担当、坚定、立志等成为大学校长毕业致辞个人价值的重要取向。当前世界正处于新一轮产业革命与科技变革的浪潮之中,尤其是我国在重点领域和关键技术出现“卡脖子”问题后,练就过硬本领、投身科技报国、堪当时代重任、实现中华民族伟大复兴成为大学校长毕业致辞的重要主题,也是引领卓越人才成长的关键方面。如北京大学校长龚旗煌希望毕业生“志存高远、勇担重任,积极投身基础研究,着力解决‘卡脖子’问题,坚定文化自信,促进中华文化传承发展,为推进中国式现代化贡献青春的能动力和创造力”。正如2022年4月25日习近平总书记在中国人民大学考察时嘱托毕业生时所说的,“广大青年要立志民族复兴,不负韶华,不负时代,不负人民,在青春的赛道上奋力奔跑,争取跑出当代青年的最好成绩”。又如四川大学校长汪劲松嘱托毕业生“面对百年未有之大变局,无论此后芬芳满路,还是荆棘丛林,都希望同学们把个人发展放到大环境中去思考,把自身追求融入党和国家事业发展之中”。

2.聚焦品德信念浸润。根据美国文化人类学家爱德华·T·霍尔提出的语境文化理论,中国文化属于典型的“高语境文化”,具有内隐、高承诺、人际关系紧密等特征;美国文化属于鲜明的“低语境文化”,呈现外显、低承诺、人际关系松散等标志[12]。反映在中美大学校长毕业致辞的内容上,与美国大学校长崇尚个人权利、鼓励展现自我、强调民主自由不同,培养社会责任感、增强民族凝聚力、注重道德修养成为中国“双一流”大学毕业典礼校长致辞的共同基调,爱国、奉献、责任、担当、使命等构成了中国大学毕业典礼校长致辞的主流价值观念。正如习近平总书记指出的,“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节”。新时期卓越人才的培育必然注重理想信念的浸润,道德品质的培育,独立人格的树立,家国情怀的养成。“爱国,是人世间最深层、最持久的情感,是一个人立德之源、立功之本。”[13]时任清华大学校长王希勤期待青年学生“以坚定的信心、饱满的热情、奋发的姿态投身于全面建设社会主义现代化国家的火热实践中,在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的壮丽征程中成就精彩人生”;中国人民大学校长林尚立则寄语当代学子“大家生逢其时,是中国特色社会主义现代化建设的生力军、主力军。时代是成就人生的最好舞台和最好机遇,要把理想融入国家发展和民族复兴中去,始终立足于党之大计、国之大者、民之大利来干事创业”。

3.关注生活状态导向。拔尖人才培养目标的实现要以促进学生个体卓越成长、发展为依托,有益于实现系统的、可持续的良性发展[14]。青年作为社会的中坚力量,其精神状态和生活态度,在很大程度上影响着国家和民族的未来。近年来,“内卷”与“躺平”成为青年生活状态的重要表征,一方面引发筋疲力竭、体能下降等身体健康问题,另一方面产生焦虑不安、抑郁烦躁等负面心理情绪。因而,既要避免“内卷”,又要拒绝“佛系”。躺平永远无法挺直个人和民族的脊梁,也难以收获个人生活的美好和幸福。大连理工大学校长贾振元叮嘱同学们:“当走出校园,会遭遇生活的压力、工作的焦虑,一帆风顺从来不是事业常态、人生常态,我们要不为困难却步、不向挫折低头、不因失败颓废。”武汉大学校长张平文呼吁广大青年:“学会爱、表达爱,从爱己、爱人、爱事业到爱国家,以大爱担当重任,以热爱追求梦想,以爱心温暖他人,用爱去开创属于你们的幸福人生。”复旦大学校长金力寄语同学们:“拥有坚定的信仰、顽强的斗志和不竭的动力,不被彷徨困倦、不被焦虑消磨、不被挫折阻击,才能完成长途跋涉、体验到更多更美的风景。”华东师范大学校长钱旭红期盼同学们:“学会敬畏和规避无谓的凶险,理解‘生命教育’的意义,珍爱生命、不靠危墙、不入死地,重视本质安全,恪守职责安全。”所以,卓越人才成长既要注重职业发展、理想信念,也要立足于自我对美好生活样态的追求,在满足外部社会价值与寻求个体内在成长二者中达成微妙平衡。