“双碳”战略下我国海洋高等教育与区域经济发展适应性研究进展

作者: 徐建玲 王昕宇 穆军

[收稿日期]2024-07-19

[基金项目]海南省高等学校教育教学改革研究重点项目“海南热带海洋学院本科教育主动调整适应区域经济发展的探索实践”(项目编号:Hnjg2021ZD-37/Hnjg2024ZD-47);

海南热带海洋学院“三全育人”综合改革试点项目子项目“‘双碳’背景下《环境科学概论》一流本科课程建设改革研究与实践”(项目编号:yrtd-2024-02)。

[作者简介]徐建玲(1969-),女,吉林镇赉人,海南热带海洋学院生态环境学院、中国科学院东北地理与农业生态研究所、东北师范大学教授、博士生导师;主要研究方向:创造的教育、污染修复与废弃物资源化利用。王昕宇(2001-),女,河北衡水人,东北师范大学环境学院硕士生;主要研究方向:废弃物资源化利用。

[通讯作者]穆军(1971-),男,山西浑源人,海南热带海洋学院副校长、教授;主要研究方向:高等教育管理、海洋环境生态。

[摘 要]海洋是地球生态系统中不可或缺的一环,其环境保护和持续利用对于实现碳中和目标具有至关重要的作用。海洋高等教育必须与时俱进,以促进社会和经济的全面发展。依托中国知网和WOS核心数据库的资料,并采用VOS viewer工具进行文献的可视化分析发现,尽管我国的海洋高等教育在满足经济发展、海洋科学研究以及海洋管理人才的需求方面已取得较大进步,但仍需要强化学科建设、优化学科布局的平衡性。此外,基于现有人才培养机制,应加强产学研合作、提升人才的实际适用能力;更紧密地协调海洋高等教育与区域经济的关系,以支持碳中和目标的达成。

[关键词]“双碳”战略;海洋高等教育;人才培养;学科布局;区域经济发展

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)06-0029-05

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.06.004

习近平总书记在十三届全国人大一次会议上指出:“海洋是高质量发展战略要地。要加快建设完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境,为海洋强国建设作出贡献。”党的二十大报告提出,要发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国。我国作为海洋大国,要向海图强,积极从渔业等传统产业向海洋生物、海洋新能源等新兴战略性产业进军,因地制宜地加快发展海洋新质生产力,打造沿海经济高质量发展的蓝色新引擎。

作为地球上最大的碳库,海洋碳储存量是大气的50倍、陆地生态系统的20倍,全球海洋每年从大气中吸收约20亿吨的二氧化碳,在固碳方面具有无可替代的重要地位,对减缓全球气候变暖具有巨大作用。中国积极推进绿色低碳发展,承诺力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这意味着中国将完成全球最大碳排放强度降幅,用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。因此,势必要推进海洋经济低碳化转型,加速构建高效的海洋经济发展蓝碳体系,进一步助力 “双碳”(碳达峰、碳中和)目标的实现[1]。 在2022年6月召开的“第九届中国企业绿色契约论坛”上,自然资源部第三海洋研究所研究员周秋麟指出:“海洋是全世界最大体积的碳汇,因为我们地球大概表面上71%都是海洋,海洋总体积是13.7亿立方公里。因此,海洋可以通过吸收和储存热能和二氧化碳,在全球气候调节中起到关键作用。其中,循环的碳量占全球总量的83%,但是我们千万一定要记住,只有健康的海洋才能起到碳汇的作用。”[2]海洋是地球上调节和适应气候变化的最大“缓冲器”。一是因为海洋对气候有不可替代的调节作用,能吸收并存储超量的二氧化碳和热能,也曾是地球上最大的食物来源地和当前世界经济增长的“引擎”,即海洋可再生能源的开发利用、海洋运输绿色低碳发展、利用海洋的碳汇功能降低人类的碳排放等,对经济的绿色转型有着重大的现实意义。二是海洋受到地球气候变化的深刻影响,如海洋酸化与暖化、海平面年上升、海洋极端天气的急剧增加等,导致地球生物生态系统的退化和多样性的降低等,将是21世纪全人类共同面临的重大课题。

海洋战略地位的不断提高以及海洋经济发展潜力的骤然提升使高层次、高素质海洋人才的需求急剧扩大。高等教育改革与发展必须服从和服务于国家与区域经济发展的需要。海洋高等教育在培养海洋专业人才、推动海洋科技创新、服务海洋经济发展等方面发挥着重要作用,如海洋高等教育的教学思想、方向、目标以及其课程设置的合理性等都会对海洋高等教育人才的培养产生影响。创新驱动实质上就是人才驱动,因此海洋高等教育的发展对区域海洋经济协同发展的服务力、驱动力与创新力都会产生影响[3-4]。加强海洋高等教育体系建设,适应新的海洋发展战略,满足人才培养的需要,必须与经济发展同步,为其提供智力支持、保障人才供给,使海洋人才培养的数量、质量和结构能够与区域经济发展相协调[5]。

文献计量法能够通过定量分析文献的各种特征,分析所研究领域的发展现状,进而对该研究领域的发展规律进行总结分析,预测未来发展趋势[6]。笔者结合文献计量的方法,通过对“双碳”背景下海洋高等教育的发展趋势以及为适应区域经济发展海洋类高等教育的现状进行综合分析,探讨海洋高等教育与区域经济发展协调的契合性及存在的问题,为提升我国海洋高等教育与区域经济发展的适应性提供可行的发展思路和实践策略。

一、我国海洋高等教育的研究现状

(一)研究方法的选择与统计分析

为探索海洋高等教育研究领域的现状,笔者深入挖掘了2007至2024年间发表的相关学术论文。在中国学术期刊出版总库中运用高级搜索策略,以“海洋类高等教育”为主题词,筛选出该时期内的全部期刊文章,累计发现91篇相关文献。同时,在国际层面,通过WOS核心合集数据库,使用“TS= Marine higher education(海洋高等教育)”作为检索关键词,从1990至2024年上半年,共识别出694篇重要文献。 随后,将这两份数据集进行综合统计分析,并利用VOS viewer软件对结果进行可视化处理,旨在揭示海洋高等教育领域的研究趋势与知识结构。通过数据的深度分析,笔者提供了一个全面的视角,以理解该领域内的学术动态和发展趋势。

(二)海洋高等教育的研究现状

近年来,我国在海洋高等教育领域取得了显著进展。众多高校开设了涉及海洋科学、工程以及资源与环境管理的相关专业,海洋教育相关学科的建设日益完善,科研能力稳步提升。有研究表明,海洋高等教育的发展紧密跟随实际需求,强调其与地方经济发展的融合。在其引导下的教育结构优化和层次提升旨在推动教育发展与地区经济和产业结构相匹配,寻求互利共赢的发展契机,确保教育活动与区域发展需求同步,从而为双方注入新的活力[7]。

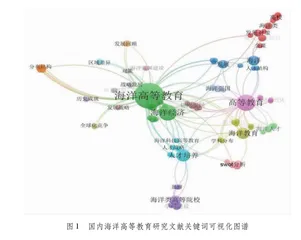

国内海洋类高等教育研究文献的可视化图谱(见图1)表明,已有海洋高等教育研究主要集中在“院校建设”“教育体系”及“教育内容”三大领域。特别是在海洋经济方面研究较为广泛,显示出海洋高等教育在促进经济协调发展方面的强劲作用。而根据战略需求调整人才培养目标和完善发展策略是该领域的研究重点。

图2表明,国际上的海洋高等教育研究则侧重于教育本身、海洋管理及污染治理等问题。这说明,通过海洋教育培养专业人才,同时对海洋相关领域进行有效管理和应对,包括渔业经济、人口管理、旅游业发展和海洋污染治理等,是实现海洋可持续发展的关键。

国内外的已有研究表明,海洋高等教育正逐步建立在有效的战略规划基础之上,不仅籍其推动经济增长,也致力于减少海洋污染和控制气候变化,展现了其在全球环境保护和经济发展中的重要作用。这对于我国落实“双碳”战略,实现向海图强,具有极大的借鉴意义。

二、“双碳”战略下我国海洋高等教育发展的现实检视

“双碳”战略最早出现在我国的官方文件中是用于对“碳达峰”的表述。我国政府在2020年9月召开的75届联合国大会上承诺:“中国政府力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”这是我国政府提出的阶段性碳减排奋斗目标,简称“双碳”战略。我国提出的“碳达峰”“碳中和”目标不仅是技术问题,也不仅是单一的能源、气候环境问题,而是一个影响广泛和复杂的经济问题,势必对今后的发展产生重大影响。从长远看,实现“双碳”目标有利于实现我国经济的高质量发展和生态环境的持续改善。

推进“双碳”目标的实现,需要系统支撑。“双碳”战略是循序渐进的持久战,也是广泛社会经济系统性变革,需要发挥高校多学科、多功能的优势,推进产学研深度合作开发。联合高校、行业部门、科研院所、企业,聚集科技创新资源,加强校地合作、校企合作,促成科学思想、科研技术传承与发扬,促进科研成果的产业化转化,才能形成我国实现“双碳”目标的支撑体系。因此,深刻检视我国海洋高等教育发展的现状,对照国家发展战略需求和海洋高等教育发达国家的建设成效,从理论层面揭示其发展的短板,有利于提升其与区域经济发展的适应性,进而推动碳中和目标的实现。

(一)海洋高等教育在区域经济发展中的适应性呈不均衡状态

海洋高等教育领域不仅承担着培养未来人才、推动知识创新和传播的重要使命,而且在教学过程中强调培育学生的科学素养与创新思维。这些努力为科技创新注入了新鲜血液,提供了必要的人才支持和学术基础,进而通过科技的进步提高生产效率,推动产业结构向绿色、可持续的方向升级,促进海洋经济的高质量发展[8]。然而,在深入分析海洋类高等教育的学科建设时,我们发现其研究焦点主要集中于“资源利用”“环境保护”“气候变化”等与人类生存和发展紧密相连的关键议题。这些研究通常采用先进的技术手段,追求全面覆盖、立体化、自动化和信息化的研究路径[9]。由于各高校所处的地理位置和办学特色的差异,在研究关注点和重点上也呈现出多样性。目前,海洋高等教育的学科设置主要集中在“基础海洋学”“海洋工程”“海洋技术应用”“海洋经济”和“海洋管理”等领域。与此同时,关于海洋社会、法律、数字媒体等人文社会科学领域的专业则涉及很少[10]。为了更全面地满足社会需求,除了应加强海洋科技和碳中和技术等自然科学的教育外,还需要深化哲学、人文科学等领域的教育。合理的学科规划调整将有助于提升海洋高等教育内容与区域经济发展的契合度,关注的重点不仅在于促进经济增长,还要注重人文学科的发展,密切关注市场、行业、企业的反馈,以实现经济的稳定与可持续发展。

(二)海洋高等教育与区域经济的发展尚未实现完美同步

要使海洋教育真正契合区域经济发展的需求,仅靠培养人才是远远不够的。这类教育不仅要求学生对海洋科学有全面的理解,还要求他们具备将理论应用于实践的能力。然而,现状是海洋教育与区域经济发展之间存在脱节,甚至在一些地区,经济结构反而限制了教育的进一步发展。 在产业优势明显的经济发达地区,寻找符合行业需求的专业人才变得尤为困难。企业对于人才的实践能力有着较高的期待,但许多地方高校在实践教学方面仍显不足,难以完全满足社会的需求[11]。研究指出,海洋金融和高等教育体系之间的平均耦合水平较低,亟须进一步加强整合[12]。 此外,Cristina Pita等调查发现,虽然在高等教育的学科课程建设中通用技能培训和学习的比例很高,但并没有对这些技能进行明确梳理,并且没有将其与实际应用相联系[13]。因此,海洋高等教育的课程设置和教学内容应与当地经济的实际发展紧密相连。 学科发展和人才培养必须紧跟区域经济的步伐,以培养能够“扎根、胜任、出色”地工作的高层次人才。这要求加强高校与周边企业和机构的联系,确保海洋高等教育的内容既实用又适用[14]。 同时,应强化实践教学和产学研合作,积极促进科研成果的转化,为区域经济发展提供科技支持。还需加强对人文社会科学等学科的建设,推动海洋管理人才的培养,深化海洋教育与区域经济的融合,促进区域经济的转型、升级和绿色发展。