《思想道德与法治》教材中的概念隐喻分析

作者: 岳金霞 李德鑫

[收稿日期]2024-08-25

[基金项目]中央高校基本科研业务费专项资金资助“习近平关于思想政治理论课的重要论述研究(项目编号:22CX04022B)”;山东省社科规划项目“‘大思政课’的理论阐释与实践路径研究”(项目编号:23CKSJ21)。

[作者简介]岳金霞(1976-),女,黑龙江双鸭山人,博士,中国石油大学(华东)马克思主义学院教授;主要研究方向:思想政治教育理论与实践。李德鑫(2001-),男,山东潍坊人,中国石油大学(华东)马克思主义学院硕士生;主要研究方向:思想政治教育与隐喻。

[摘 要]教材是教学的蓝本,深耕教材是上好思政课的首要环节。梳理《思想道德与法治》教材发现,不仅每个章节都包含了核心概念隐喻,教材中还大量运用了拟人隐喻、旅行隐喻、战争隐喻、建筑隐喻等多种类型隐喻。这些概念隐喻不仅具有修辞功能和认知功能,还具有特殊的意识形态育人、导向及凝聚等功能。为将思政课讲深、讲透、讲活,我们要大力提升隐喻识解能力、隐喻表述能力,以及隐喻创新能力等善喻能力。

[关键词]思想道德与法治;教材;概念隐喻;意识形态功能;善喻

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)06-0034-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.06.005

《思想道德与法治》是一门融思想性、政治性、科学性、理论性、实践性于一体的思想政治理论课[1]。该课程旨在引导帮助大学生提升思想道德素质和法治素养,培育自觉担当民族复兴大任的时代新人。教材是教学的蓝本,《思想道德与法治》教材自2006年出版以来,先后历经9次修订,目前各大高校使用的是2023年版教材。该版教材由绪论和6大章节主干内容构成,涵盖了马克思主义的人生观、价值观、道德观、法治观等教育内容。深耕教材是上好思政课的首要环节,《思想道德与法治》教材不仅内容丰富,而且寓意深刻,教材中广泛使用了概念隐喻,不仅增加了教材的思想性,而且增添了教材的可读性。深入分析教材中的核心概念及其隐喻表达,有助于将思政课讲深、讲透、讲活。

一、《思想道德与法治》教材中的概念隐喻特征

概念隐喻是由美国学者乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)在《我们赖以生存的隐喻》(1980)一书中提出的。他们打破了西方传统隐喻学将隐喻仅作为修辞手法的旧观念,提出了隐喻是人类的认知方式这一新论断,因为“我们思想和行为所依据的概念系统本身是以隐喻为基础的。这些支配着我们思想的概念不仅关乎我们的思维能力,它们也同时管辖我们日常的行为运作,乃至一些细枝末叶的平凡细节”[2]。概念隐喻理论促进了认知语义学的整体发展。借鉴概念隐喻理论分析《思想道德与法治》教材,可以发现教材中的概念隐喻具有3大特征。

(一)教材中的概念隐喻具有广泛性

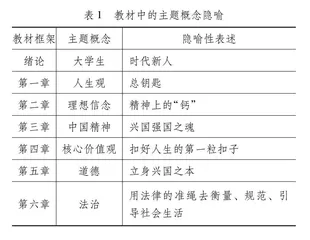

概念隐喻的广泛性使得教材的内容更鲜活,表述更生动。正如莱考夫和约翰逊所指出的,“不论是在语言上还是在思想和行动中,日常生活中隐喻无所不在”[3],教材中的概念隐喻也是广泛存在。一方面,主题概念普遍采用隐喻性阐释。以每个章节的主题概念为例,如第一章的“人生观”、第二章的“理想信念”、第三章的“中国精神”等,教材在编写过程中对于这些主题概念普遍采用了隐喻性表述加以阐释。如表1所示,普遍运用的隐喻使主题概念系统更加生活化、大众化,这些贴近学生生活实际和大众表达的概念隐喻增强了教材的亲和性和针对性。另一方面,单一概念普遍采用叠加隐喻阐释。教材中多次出现对某一个概念的叠加隐喻表述,如“核心价值观”这一主题概念,教材中先后以“核心价值观就是一种德”“核心价值观是一个国家的重要稳定器”“核心价值观是文化软实力的灵魂”等隐喻性表述加以说明。其中最为形象直观的是“扣扣子”的比喻,“这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好”[4]。这一概念隐喻既突出了价值观在青年成长中的重要地位,也凸显了青年价值观的养成对于未来整个社会价值观树立的关键作用。叠加隐喻使教材对概念的解读视角更为开阔和完整,弥补了单个隐喻在语义映射中以偏概全的遮蔽性。

(二)教材中的概念隐喻具有系统性

概念隐喻的系统性使得教材的体系更严密,逻辑更清晰。如表1所列,教材从绪论的“时代新人”这一概念隐喻出发,6个篇章的主题概念隐喻紧密围绕如何成就时代新人架构起思想道德与法治教育的范畴体系。这一范畴体系不仅是理论教学的出发点,也是实践引导的落脚点。一方面,核心概念隐喻统领教材范畴体系。青年大学生是《思想道德与法治》课的主要面向对象,也是教材绪论部分的主题概念。教材用“时代新人”这一人物隐喻来体现当代大学生的新特点新风貌,是教材范畴体系中的核心隐喻。“时代新人”这一概念在党的十九大报告中首次提出,作为“社会主义建设者和接班人”在中国特色社会主义新时代的体现和要求,时代新人“不仅为原有的育人目标提供了一个新提法,而且实际上提出了一个新的育人目标,因此‘时代新人’的提法很快被写入教育主管部门的相关文件中,进入2018年新修订的思想政治理论课教材中”[5]。2023版《思想道德与法治》教材继续沿用了“时代新人”的提法,并作为绪论部分的主题核心隐喻统领整本教材范畴体系并明确教材编写意旨。另一方面,主题概念隐喻形成教材逻辑结构。教材6个篇章通过对主题概念的隐喻性阐释,系统说明了时代新人成为民族复兴大任的担当者所应具备的素质,如“掌握人生观这把总钥匙”“坚定理想信念补足精神上的‘钙’”“树立正确的核心价值观,扣好人生的第一粒扣子”等。在教材内容的逻辑顺序上,概念隐喻对系统结构发挥了重要影响。如“人生观”教育原本在旧版教材中是排在“理想信念”教育之后,而在新版教材中将人生观内容调整到教材第一章,并援引了习近平总书记同青年大学生座谈时的讲话加以阐释,“要树立正确的世界观、人生观、价值观,掌握了这把总钥匙,再来看看社会万象、人生历程,一切是非、正误、主次,一切真假、善恶、美丑,自然就洞若观火、清澈明了,自然就能作出正确判断、正确选择”[6]。实际上早在2013年党的群众路线教育实践活动中,习近平总书记就曾将世界观、人生观、价值观比喻为“总开关”。无论是“总开关”还是“总钥匙”,都属于实物隐喻,即将包括人生观在内的“三观”形象化为物质实体,使学生对抽象的概念获得十分直观的认知感受。同时,“总”作为形容限定词又凸显了世界观、人生观、价值观在人的整个思想观念体系中的决定性、支配性的重要地位。因此,这一主题概念隐喻体现了“人生观”在思想道德与法治教育中的引领性作用。

(三)教材中的概念隐喻具有具身性

概念隐喻的具身性增强了教材抽象概念的体验感和认知度。由于教材主题概念均为抽象复合概念,很多概念虽然耳熟能详,但实则存在不少认知误区。教材运用了简洁明了的具身隐喻,使抽象概念具象化、复合概念简单化,更易阅读和理解。一方面,具身性隐喻增强了认知体验感。如教材中的主题概念“理想信念”容易和空想、幻想、迷信等概念相混淆,教材将其阐释为“理想信念是人的精神世界的核心,是人精神上的‘钙’”[7]。该隐喻将理想信念通过实体物质—钙—人的精神世界关联起来,即如果一个人拥有理想信念,就仿佛人体摄入了充足的钙元素,不仅能够保障骨骼、牙齿等身体器官及机能的良性运转,而且能使人的精神丰满充实。反之,如果一个人没有理想信念或是理想信念不坚定,就会因“缺钙”而得“软骨病”,精神上“缺钙”就会陷入精神空虚。由于钙是人体成长发育不可或缺的重要元素,将理想信念比喻为钙,不仅形象生动,使抽象概念变得具象可感,而且增强了认知体验感,凸显了理想信念对于处在拔节孕穗期的大学生的重要性。另一方面,具身性隐喻建构了认知关联性。抽象概念本质上是离身性的,理解抽象概念的途径之一是将其还原到认知主体的具身体验,如扣扣子,还有一种通达抽象世界的方式就是找到抽象与具象之间的关联度,通过认知联想激活人的主观感悟。如教材中关于“中国精神”这个主题概念,教材分别有两处内涵阐释:一是伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神是中国精神内涵的生动展现;二是大力弘扬中国精神,就是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。两处阐释将中国精神的丰富内涵进行了分述和总括,但仍旧都是以抽象说明抽象,不易为学生理解和接受。教材对“中国精神”这一概念的最精炼的表述实际为“中国精神是兴国强国之魂”。这一表述通过中国传统文化对“魂”的文化认知以及我们自身对“魂”的主体认知,将中国精神对于兴国强国的重要意义一语道破。这一概念隐喻“不仅根植于我们的身体和文化经验之中,同样也影响着我们的经验和行为。”[8]

二、《思想道德与法治》教材中的概念隐喻类型及功能分析

除了前文所列出的各章节主题概念隐喻之外,教材中还大量运用了拟人隐喻、旅行隐喻、战争隐喻、家庭隐喻、建筑隐喻等多种类型隐喻。按照《我们赖以生存的隐喻》一书的分类原则,我们将教材中广泛存在的隐喻归纳为本体隐喻、方位隐喻和结构隐喻3大类型。不同类型的概念隐喻所具有的功能既有共通性,也有各自独特性。《隐喻学研究》一书曾将隐喻的功能分为四种:修辞功能、语言学功能、认知功能和社会功能[9],《思想道德与法治》作为思想政治教育的必修课因其课程性质的特殊性,教材中的概念隐喻除了具备隐喻的一般功能之外,还具有特殊的意识形态功能。

(一)本体隐喻:彰显意识形态育人功能

本体隐喻是将具体事物映射到抽象事物上的隐喻[10]。通过本体隐喻人们从对具体事物获得的经验来理解认知抽象的事物,例如教材中的拟人隐喻、拟物隐喻等,这些物质实体有助于人们对抽象的事物形成具象的概念,加深对抽象事物的理解。

拟人隐喻是通过具身体验将语言系统—思想系统—情绪系统串联起来,将知觉投射到情绪进而引发共情,实现情感教育。教材中具有代表性的拟人隐喻包括中国梦、人类命运共同体、中华民族共同体、革命加拼命、红色基因、党同人民群众的血肉联系等,这些隐喻将国家、民族、中国共产党等概念拟人化,增进同广大人民群众、大学生群体的紧密联系。如教材在绪论中对中国梦的描述:“中国梦是历史的、现实的,也是未来的;是国家的、民族的,也是每一个中国人的”[11]。通过人对梦的具身体验映射国家发展目标和民族复兴伟业是需要通过每个人为之奋斗,才能够汇聚起实现梦想的磅礴力量。再如教材第一章在论述个人与社会的辩证关系时,运用了十分形象的拟人隐喻:“社会犹如一个有生命、有活力的有机体,个人犹如这个有机体中的细胞。只有有机体的所有细胞都充满活力,这个有机体才能是生气蓬勃的;细胞如果脱离了有机体,也将失去赖以存在的必要条件”[12]。该隐喻不仅阐明了个人与社会相互依存、相互制约、共同发展的有机联系,而且为教材后续章节提出的个人理想与社会理想、民族精神与时代精神的有机统一等内容做好了理论铺垫。个人理想缺失会得“软骨病”,社会有机体缺失理想就会产生“肌体病毒”,甚至形成“痼疾”,各个民族只有像石榴籽一样紧紧抱在一起,铸牢中华民族共同体意识,才能够实现民族团结进步、共同繁荣发展的伟大复兴梦想。拟人隐喻将国家层面的宏大叙事转化为个体微观层面的切身感悟,从而发挥出意识形态推己及人、感同身受的育人功效。

拟物隐喻是通过某种物质实体的外形、特性、变化过程等映射抽象事物或另一类物质,以相似性或相关性加强对两类事物的认知理解。如教材中运用的植物隐喻,通过将种子、花、果实、土壤等植物生长发育阶段及生存环境映射到国家建设、社会发展及个人成长所需的关键要素和取得的成就,由此深化对意识形态育人过程的理解。相对于拟人隐喻的知觉投射引发情感共鸣,植物隐喻使得教材中的意识形态话语以更加鲜明的形象呈现出来。教材中具有代表性的植物隐喻包括立德树人、扎根中华优秀传统文化土壤、培育社会主义核心价值观、使理想信念之花结出丰硕的成长成才之果等。植物隐喻具有十分鲜明的中国特色,由于中国是传统的农业国家,对农作物的培育养殖怀有根深蒂固的民族情结,因此,植物隐喻所呈现出的画面感不仅亲切自然,而且凸显了思想政治教育过程正像农业耕作一样,需要像遵循农作物时令一般地尊重受教育者的认知发展规律。正如教材中对高校大学生正处在人生成长的关键时期所进行的分析,“这好比小麦的灌浆期,这个时候阳光水分跟不上,就会耽误一季的庄稼”[13]。另外,教材中还大量使用了实物隐喻,如钥匙、扣子、早晨八九点钟的太阳等,这些实物隐喻体现了思想政治教育春风化雨、润物无声的育人效果。