中国高等教育实证研究的考察与分析

作者: 周奕

[摘要]近年来,中国教育研究领域掀起了实证研究热潮,高等教育研究也深受教育实证研究热的影响。本研究选取中国高等教育学会高等教育学专业委员会会刊《高等教育研究》作为研究文本,同时选取一种国际高等教育权威刊物和两种其他学科权威刊物作为比较文本,采用统计法、内容分析法、比较法,深入考察中国高等教育实证研究的基本情况,以期为提升高等教育实证研究的质量提供参考。研究发现,尽管高等教育实证研究取得了巨大进步,但与其他研究领域相比,存在着实证研究的使用频率较低、量化研究以及混合研究的使用频率较低、实证研究内容较为单一、实证研究规范性较弱等问题。未来,在积极促进高等教育实证研究的同时,更要规范高等教育实证研究,促进多种研究范式的共存共融,发挥高等教育实证研究的本土性和学科性。

[关键词]高等教育研究;实证研究;研究方法;比较研究;思辨研究

[中图分类号]G644[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2023)01-0001-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.01.001

在西方科学思潮的影响下,19世纪初,法国著名社会学家奥古斯特·孔德(Auguste Comte)提出了实证主义(positivism)这一概念。20世纪20年代,受经验主义(empiricism)影响,以维也纳为代表的逻辑实证主义(logical positivism)成为社会科学研究范式的强势话语。近年来,中国教育研究领域掀起了实证研究热潮。《教育实证研究华东师范大学行动宣言》的发布、连续七届全国教育实证论坛及连续五届全国教育实证优秀成果奖评审会的举办,都是推动实证研究热潮且具有标志意义的举措,旨在推进中国教育研究向实证转型。

高等教育研究也深受教育实证研究热的影响,但中国高等教育实证研究的具体情况如何,目前并没有较为系统的考察和研究。本研究选取中国高等教育学会高等教育学专业委员会会刊《高等教育研究》作为考察文本,同时选取一种国际高等教育权威刊物和两种其他学科权威刊物作为比较文本,深入考察中国高等教育实证研究的基本情况,以期为提升中国高等教育实证研究的质量提供参考。

一、文献综述

目前,已有许多学者对教育实证研究进行了分析,主要包括理论研究和应用研究两类。前者聚焦于阐明实证研究与高等教育研究的复杂关系,后者着力于探讨具体实证方法的运用情况。理论层面主要有3大观点。观点一:强调实证研究的重要价值,主张进一步加强实证研究在高等教育研究中的运用,主张将实证研究范式变成教育学的主流范式,把实证研究的意义上升到教育学科命运的高度。著名教育学专家袁振国提出:“我的信念,就是没有不能用实证方法研究的东西,关键在于能不能有好的设计,能不能找到好的方法……实证研究是教育学走向科学的必要途径。”[1]观点二:注重对实证研究的冷思考,主张以理性的态度对待实证研究。李均指出:“中国教育研究要走上正轨,对年轻的教育学者的培养不能陷入‘唯方法主义’和‘唯实证’的窠臼。相对而言,人性关怀、本土体悟、学科视野、理论积淀与科学思维训练,比方法更为显要。”[2]观点三:强调不同研究范式的良性互动与融合。王卫华认为,优秀的教育实证研究以优秀的教育思辨研究为前提,教育思辨研究也要充分吸收教育实证研究成果,实证研究与思辨研究应该由分野走向共生[3]。

在应用层面,学界分别从学术期刊以及高等教育学博士学位论文等资料进行了历时性的考察与分析,主要有两类。一类直接以高等教育实证研究为考察对象,这类研究相对较少。例如,王兴宇对5种高等教育期刊刊发的实证性论文所使用的研究方法和数据来源进行了统计,发现中国高等教育实证研究在过去5年内发展非常缓慢[4]。另一类研究则以整个高等教育研究方法为对象。2004年,徐辉等人对2000年、2001年《高等教育研究》的论文进行了统计,这是最早统计高等教育研究方法影响力较大的成果。研究发现,在高等教育研究中,定量与实证方法运用较少,其中实证方法主要以调查、数学分析为主[5]。相对于徐辉等人的研究,高耀明等人则将样本范围扩宽至整个“高等教育专题”,研究表明实证研究处于边缘地位[6],且研究对象局限于最高被引论文。陆根书等人的研究对象更为广泛,他们对国内外9种高等教育领域的重要期刊论文所采用的研究方法进行了比较,发现与国际高等教育研究相比,国内高等教育实证研究的使用频率仍然较低[7]。还有学者对2010—2019年高等教育学博士学位论文分析发现,高等教育研究已经发生实证转向,但面临着方法自身的局限性、方法关系倒置以及不同方法松散联结等问题[8]。

从现有的文献来看,学界分别针对高等教育实证研究的现状、价值、问题等内容展开了大量而深入的研究,为本研究提供了理论与方法基础。但是仍需注意到:相关文献主要聚焦于高等教育实证方法的线性考察,缺乏与其他研究领域的横向比较,多散落在有关高等教育研究方法或教育实证研究的文献中。并且,对于高等教育实证研究的特殊性仍有进一步深入的空间,这也为本研究的展开提供了新的契机。

二、观测指标及数据分析

(一)观测指标

本研究主要从3大观测指标对样本进行分析。一是研究方法,包括两级指标,以分析不同期刊所采用的研究方法及差异。具体的分类上,尽管实证研究从范式层面理解可包括理论层、方法层、规则层[9],但本文主要从实证研究的可操作层面——方法进行探讨。这也与近年来高等教育研究界对实证研究的运用,主要聚焦于实证方法相一致。在参考陆根书等人[10]对高等教育研究方法及林聚任等人[11]对社会科学研究方法分类的基础上,本研究采用较为宽泛的二级编码,将研究方法分为思辨研究和实证研究两大类,实证研究又分为质性研究、量化研究和混合研究3个类别。二是统计分析法,以了解不同期刊实证研究的层次情况及差异。在参考古德温(Goodwin William L)[12]与哈金森(Susan R.Hutchinson)[13]等人的分类后,根据典型的统计课程难易程度、涉及的变量、方法本身的复杂程度以及结果分析的难易程度,本研究将统计方法分为初阶统计分析法、中阶统计分析法和高阶统计分析法3类。三是研究领域,以分析高等教育实证研究所涉及的研究领域、研究主题的情况及差异。潘懋元先生曾将中国高等教育研究领域分为两个方面,一方面是宏观的现实问题研究,另一方面是微观的(也有人认为是微观和中观的)校本研究(或称院校研究)[14]。据此,本研究将高等教育研究领域分为宏观研究领域和微观研究领域:前者包括高等教育基本理论、高等教育体制与结构、高等教育政策、高等教育学科建设等问题;后者包括课程与教学、教师、学生、考试、招生与就业等问题。

(二)不同期刊的研究方法分析与比较

1.一级指标的频率分析与比较。

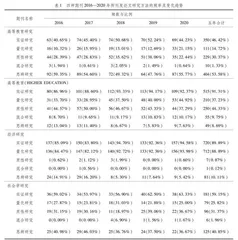

从表1中可知,在2016—2020年《高等教育研究》刊发的754篇学术论文中,采用思辨方法的论文数量有404篇,占比53.58%;实证性文献数量为350篇,占比46.42%。5年中,思辨研究的比例呈现持续下降趋势,而实证研究论文比例呈缓慢增长趋势。以2016年为基准年,2020年思辨研究的降幅为6.03%,实证研究的增幅为8.81%。值得注意的是,在2018年和2019年中,实证研究的比例超过了思辨研究,在2020年,二者的比例逐渐接近。总体上实证性论文频率增长趋势十分明显,折射出实证研究在高等教育学界逐渐被接受和采用。在《高等教育》(HIGHER EDUCATION)近5年发表的564篇学术论文中,思辨性论文的数量为49篇,比例为8.69%;实证性文献的数量高达515篇,占比91.31%。5年间,思辨研究的比例呈现下降趋势,2016年到2020年,降幅为41.49%;实证研究的比例则不断提升,与2016年相比,2020年的增幅为6.22%。可以发现,实证性论文的比例较高,反映出实证研究一直备受国际高等教育研究的青睐。在《经济研究》2016—2020年发表的801篇学术论文中,思辨性论文的数量为81篇,比例为10.11%;实证性论文为720篇,占比89.89%。思辨研究的比例逐渐下降,2016年到2020年的降幅为63.65%;实证研究的比例缓慢增长,增幅为11.15%。故而,实证研究一直雄踞经济研究首位。《社会学研究》5年共载306篇学术论文,其中思辨性论文的数量为125篇,比例为40.85%;实证性论文的数量为181篇,比例为59.15%,实证研究的比例总体略高于思辨研究。5年间,实证研究的比例呈现缓慢增长趋势,2016年到2020年增幅为7.30%;思辨研究的比例则有下降的趋势,2016年到2020年的降幅为10.52%。

分别对《高等教育研究》与其余3种期刊的实证研究比例进行SPSS卡方检验,结果分别为χ2=14.781、P=0.000,χ2=14.235、P=0.000,χ2=1.610、P=0.205。《高等教育研究》明显低于《高等教育》(HIGHER EDUCATION)《经济研究》这两种期刊,与《社会学研究》的差异不明显。就实证研究的增幅而言,《高等教育研究》略高于《高等教育》(HIGHER EDUCATION)(χ2=0.600,P=0.439),与《经济研究》(χ2=0.250,P=0.617)、《社会学研究》(χ2=0.200,P=0.655)的差距也不大。可以推断,尽管《高等教育研究》中实证研究的比例低于其余3种期刊,但实证研究增幅较大,表明近年来中国高等教育实证研究呈现快速发展趋势。

2.二级指标的频率分析与比较。

具体到实证性文献上,《高等教育研究》中使用质性研究的频率最高,数量为229篇,占比30.37%;其次是量化研究,数量为111篇,占比14.72%,量化研究与质性研究的比例差距为15.65%;混合研究的数量为10篇,仅占比1.33%。在2016—2020年间,量化研究的比例缓慢增长,2016年到2020年的增幅高达104.94%,质性研究的比例先上升后下降,降幅为20.96%,且二者比例逐渐接近;混合研究不温不火,5年间无较大变化。在《高等教育》(HIGHER EDUCATION)中,质性研究的数量为250篇,比例为44.33%,略高于量化研究的频率;混合研究的数量为55篇,比例为9.75%。近5年来,量化研究的比例呈持续增长趋势,2016年到2020年的增幅为33.29%,质性研究的比例逐渐下降,降幅为16.33%;混合研究比例相对平稳。在《经济研究》刊发的实证性论文中,量化研究的使用频率较高,数量为712篇,比例为88.89%;质性研究的数量仅为7篇,比例为0.87%,2016年到2020年的比例降幅为3.23%;混合研究的数量为1篇,比例为0.12%。在2016—2020年间,量化研究的比例不断增长,2016年到2020年增幅为11.26%。2016—2020年《社会学研究》发表的质性研究论文共96篇,比例为31.37%;量化研究的数量为79篇,比例为25.82%;混合研究的数量为6篇,比例为1.96%。2016年到2020年,量化研究的降幅为10.30%,质性研究的比例则有增长趋势。

就量化研究的比例而言,《高等教育研究》的比例明显低于《高等教育》(HIGHER EDUCATION)(χ2=9.308,P=0.002)及《经济研究》(χ2=52.654,P=0.000),与《社会学研究》(χ2=2.951、P=0.086)的差距相对较小。在质性研究比例上,《高等教育研究》的比例略低于《高等教育》(HIGHER EDUCATION)(χ2=2.649,P=1.104)和《社会学研究》(χ2=0.016,P=0.898),明显高于《经济研究》(χ2=27.129,P=0.000)。4份期刊的混合研究比例都比较低,《高等教育》(HIGHER EDUCATION)的比例相对较高。就2016年到2020年的增幅而言,《高等教育研究》的量化研究增幅明显高于其余3种期刊,质性研究增幅上,除了《社会学研究》呈正增长外,其余3种期刊均呈负增长,《高等教育研究》低于《高等教育》(HIGHER EDUCATION)《经济研究》《社会学研究》的比例。

(三)不同期刊的统计分析法分析与比较

为了深入了解不同期刊的实证研究层次,本研究也对4种期刊论文采用的统计分析法进行了统计,结果如表2所示。2016—2020年《高等教育研究》发表的论文中采用初阶统计方法的数量为30篇,比例为26.55%,占《高等教育研究》总文献的3.98%;采用中阶统计分析法的数量为34篇,比例为30.09%,占总文献的4.51%;使用高阶统计方法的频率最高,数量为49篇,比例为43.36%,占总文献的6.50%。并且,5年间,初阶统计分析法和中阶统计分析法的比例均不断下降,2016年到2020年的降幅分别为55.77%和19.76%;高阶统计分析法的比例逐渐提升,增幅为158.08%。在《高等教育》(HIGHER EDUCATION)中,使用初阶统计法的论文数量为62篇,比例为24.22%,占总文献的10.99%;中阶统计分析法的数量为68篇,比例为26.56%,占总文献的12.06%;高阶统计方法的数量为126篇,比例为49.22%,远远高于初阶和中阶统计分析法的频率,占总文献的22.34%。2016—2020年间,初阶统计分析法的比例有所下降,2016到2020年降幅为16.94%;中阶统计分析法的比例不断增长,增幅为51.23%;高阶统计分析法的比例也缓慢下降,降幅为9.39%。《经济研究》使用高阶统计分析法的频率居于首位,数量高达501篇,比例为70.17%,占总文献的62.55%;中阶统计分析法的数量为163篇,比例为22.83%,占总文献的20.35%;而使用初阶统计分析法的频次最低,数量仅为50篇,比例为7.00%,占总文献的6.24%。5年中,3种统计分析法的比例均无较大变化。在《社会学研究》中,初阶统计分析法的数量仅为5篇,比例为5.38%,占《社会学研究》总文献的1.63%;中阶统计分析法的数量为9篇,比例为9.68%,占总文献的2.94%;高阶统计分析法的数量为79篇,比例为84.95%,占总文献的25.82%,高阶统计分析法居于《社会学研究》的主导地位。