中小学教师智能教育素养模型的构建研究

作者: 高宇 于颖

[摘 要]智能技术在教育领域的渗透引发了巨大的变革,同时也对教师素养结构提出了严峻的挑战,智能教育素养成为智能时代教师必备的核心素养之一。本研究在明晰智能教育、智能教育素养概念内涵的基础上,通过对已有智能素养模型的分析,赋之教育领域的独有特性,以布鲁姆认知分类理论为指导,构建出三维六层的教师智能教育素养层级金字塔模型。三维指智能教育素养由基础知识、核心能力、伦理信念3个维度构成,进一步将其分为记忆、理解、应用、分析、评价、创造6个层级,并针对各维度及其所对应的层级进行详细阐述与分析,以期为智能教育素养体系的构建提供参考。

[关键词]智能教育素养;人工智能;智能教育;素养模型;布鲁姆认知分类理论

[中图分类号]G40-057 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)04-0054-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.04.009

一、倡导教师智能教育素养的时代背景

人工智能技术的应用从根本上改变了人们的生产生活方式,同时也推动着教育领域的变革与创新。世界各国高度重视人工智能的教育应用,并颁布系列计划来推动人工智能教育的发展。美国曾在多份战略报告中提到培养人工智能人才,英国也于2018年将人工智能纳入学校课程。我国虽起步较晚,但势头猛烈,逐渐成为国际人工智能教育的领跑者。2017年国务院颁布的《新一代人工智能发展规划》中,明确指出要在中小学阶段设置人工智能相关课程,推广编程教育。此后,《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》以及《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》都将人工智能划入其中,尤其是后者,更是将人工智能作为课程的6条逻辑主线之一。

智能技术与教育的全方位深度融合对教师提出了更高的要求,原有信息时代的信息素养已无法胜任智能时代的挑战,教师专业素养亟需转型升级。2016年,M Kandlhofer、G Steinbauer等学者首次提出“人工智能素养”一词,并视其与经典素养(阅读/写作)同等重要[1]。我国也于2018年提出“智能教育素养”的概念,并积极开展教师培训,旨在为智能教育培养一批“领头雁”[2-3]。自此,智能教育素养的内涵解析、模型建构、培养路径等成为研究的焦点。目前,国内外学者对智能教育素养的研究各有侧重且尚处于起步阶段,对其所包含的要素尚未明确。为此,本文通过梳理相关研究,在厘清智能教育、智能教育素养内涵的基础上,尝试从学理性的视角出发研究与分析教师智能教育素养所包含的要素,以期为后续研究提供参考与借鉴。

二、教师智能教育素养的内涵释义

(一)概念明晰:智能教育

综观国内已有研究,发现目前对智能教育的内涵众说纷纭,总体上可分为3种观点,即技术应用说、智能培养说以及融合说。其中,技术应用说与智能培养说两者并非完全独立,只是作者在描述时侧重点有所不同。

1.技术应用说。技术应用说注重技术导向,强调利用智能技术实现各教学要素的智能化。赵银生指出,智能教育是运用先进的技术变革教与学的方式,其本质是教育手段的智能化[4]。刘斌认为智能教育是一种新型教育形态,包括智能化的教育环境、教育模式以及教育管理和服务方式[5]。从技术应用的视角出发,产生了诸多智能产品,如智能导师系统、自适应学习系统等。

2.智能培养说。智能培养说由技术冲动回归至教育的育人本质,其典型表现是教育形态开始由人工智能教育向教育人工智能转变。祝智庭等指出,以人为本是人工智能在教育领域驻足的基础,并借此提出人本人工智能的概念,坚持人性为王[6]。张进宝等认为智能教育的核心要义是促进人的智能发展,培养具有关键性思维的人才[7]。可见,智能培养说更加关照教育的本质,将“人”置于核心地位,以智能技术服务于教育来培养“完整的人”。

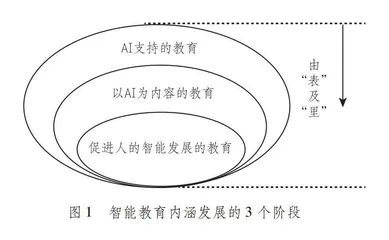

3.融合说。目前多数学者都赞同融合说的观点。刘邦奇等认为智能教育是“人的发展”和“技术应用”两者有机融合形成的统一整体[8]。祝智庭等则将智能教育的内涵分为三层,即智能技术支持的教育、学习智能技术的教育以及促进智能发展的教育[9],这在本质上也是持融合说的观点。

本文更倾向于融合说的观点,并参照祝智庭教授的阐释,将智能教育的内涵发展视为AI支持的教育、以AI为内容的教育、促进人的智能发展的教育3个由“表”及“里”的阶段(如图1所示),体现了智能教育由外延式发展向内涵式发展的转变。

(二)脉络梳理:从信息素养到智能教育素养

“素养”一词的内涵随时代发展不断延伸拓展,出现了诸如媒介素养、计算机素养、信息素养等不同的素养类型,有学者认为这构成了“素养连续统”,且各素养之间相互交叉[10]。“智能教育素养”随智能时代而产生,其必然也是对素养连续统的丰富与发展,因此,通过梳理连续统“成员”的概念内涵及演变历程,有助于我们更好地理解智能教育素养。本文选择信息素养和数据素养两类“知名度”较高的素养展开探讨。

1.信息素养。“信息素养”一词由美国信息产业协会主席保罗提出,原指“人们在解决问题时利用信息的技术和技能”[11]。2015年美国《高等教育信息素养框架》的颁布成为信息素养的一次重要转型,更加强调元认知能力和批判性思考的能力[12]。放眼国内,信息素养最初指文献检索的策略和技巧,随着信息环境的变化,信息获取能力逐渐成为信息素养关注的焦点[13]。可见,信息素养的内涵一直处于动态发展和不断深化之中,由强调外在“硬”技术向关注内在“软”能力转变,并逐渐衍生出数据素养、媒介素养、智能素养等不同的表现形态,变得丰富而复杂。

2.数据素养。数据密集型科研范式的转型以及大数据技术的飞速发展,拉近了人与数据之间的距离,数据素养也因此映入眼帘,吸引了众多学者对其展开研究。对于数据素养与其他素养的关系,有学者认为数据素养与统计素养等同[14];也有学者将数据素养视为信息素养的组成部分,它使个体能够访问、解释、批判性评估、管理、处理以及合理地利用数据[15]。到目前为止,关于数据素养的内涵无统一界定,但大都认同数据素养是21世纪公民必备的重要素养,具备数据素养的人能有效获取、分析、利用和交流数据。

3.智能教育素养。为应对智能时代的挑战,进一步丰富素养体系,Martin Kandlhofer等人提出“人工智能素养”一词,并为不同教育水平的学生(幼儿园、初中、高中、大学)设计了相应的人工智能素养主题,旨在培养其人工智能读写能力[16]。随后,国内关注到了教师智能教育素养,并成为学界研究的热点话题。在已有研究中,李湘将智能教育素养视为人工智能素养在教育专业工作中的具体化表现,是教师信息技术素养在智能时代的新表征[17]。郭炯等人认为智能教育素养是教师开展人机协同教学工作的能力、思维和品质的集合体[18]。王润兰等则将智能教育素养视为后天形成的集知识、能力、情感等于一体的综合素养[19]。

通过上述梳理,得到以下启示:(1)就名称而言,信息素养、数据素养等概念面向全体公民,具有普适性;智能教育素养则是面向教育领域,具有针对性。就概念内涵而言,各素养之间交叉重叠,后出现的素养是对前者的“继承”与发展。故智能教育素养可视为对信息素养、数据素养等进行分析与整合,并结合智能时代特征所形成的新素养。(2)可以从两个视角理解智能教育素养,一是视其为一种能力,表现为能批判性地利用人工智能开展教学工作;二是视其为一种综合素养,不仅包括上述的能力,还涵盖人工智能思维品质及伦理道德规范。

本文认为,“教师智能教育素养”与“教师智能素养”两者无本质区别,因“教师”一词本就赋予其“教育者”的角色,但当脱离教师这一群体时,智能教育素养较智能素养更加具有领域针对性,且所包含的要素指向更加具有明确性。至此,本文将智能教育素养视为智能素养在教育领域的映射,它是教师胜任智能时代教育教学工作所应具备的知识、能力、态度的集合体,包括了解AI基本知识、有效开展AI教学实践等内容。

三、智能素养模型的已有研究分析

采用文献研究法对国内外智能素养模型进行梳理,以从中得到启示。具体操作如下:在中国知网的学术期刊库以及Web of science核心合集检索、参考已有文献并用滚雪球法进一步搜集相关文献,通过研读从中筛选出8个具有代表性的智能素养模型/框架(如表1所示)。

严格来讲,上述素养模型的应用对象分为教师和学生两类,但因部分学者在构建模型时并未指明面向的具体对象,因而将这部分归为通用型模型。通过对上述模型内容的系统梳理可以发现:(1)各素养模型的维度划分以及所包含的指标数量不尽相同,但大都在一级或二级维度中涵盖智能知识、智能能力、智能伦理态度三项,这说明知识、能力、伦理态度是智能时代教师以及学生应具备的三项基本素质。另外从不同角度出发,也有学者将智能思维、智能创造等作为概括性较高的一级维度,但从本质上来讲,智能思维与智能能力并非“界限分明”,因思维本身也是一种能力,它是实现智能创造的前提。(2)部分学者虽在文中指明模型所面向的对象是学生或教师,但仅通过模型框架并不能明确看出对象的指向性和独特性,需要在后续研究中加以廓清,避免模型泛化带来的“价值失真”。(3)大多数研究在最后提出智能素养的培养策略或实施路径,具有一定的理论高度,但在实操性的借鉴意义方面还有待商榷。智能时代重构教师角色,助推教师专业发展,具备良好智能教育素养的教师可以帮助学生获得更佳的学习体验,赋能学生全面成长。本文参考已有研究成果,结合布鲁姆认知分类理论,构建教师智能教育素养模型,以期为教师智能教育素养的评价、培养策略等提供依据和着力点。

四、教师智能教育素养理论模型构建

美国著名教育家布鲁姆将教育目标划分为认知、情感以及动作技能三大领域,其中最为后人所津津乐道的莫过于认知领域的分类。最初版本将认知领域分为知识、理解、运用、分析、综合、评价,1996年安德森率众对其进行修订,除增加知识维度外,另将认识过程调整为记忆、理解、运用、分析、评价、创造,展现出思维发展的过程性、渐进性以及复杂性,它与加涅的学习结果分类理论相通[28]。从本质上来看,核心素养即学习的结果[29],而智能教育素养作为智能时代教师必备的核心素养之一,故也是一种个体学习的结果,同时也是预设的目标指向,这是以布鲁姆认知分类理论为指导构建智能教育素养模型的可行性所在。

需要说明的是,之所以选择布鲁姆认知分类理论而非加涅学习结果分类理论(下文简称“布氏”“加式”)为模型构建的依据,主要有以下两点考虑:首先,布氏以外显行为作为认知领域分类的基点,易于观察、测量,增强了模型的可操作性;加氏则以能力、倾向等内隐行为作为学习结果分类的基点,在具体操作过程中存在困难且易产生歧义。其次,布氏将认知划分为由简单到复杂的六级,具有一定的累积性;加氏虽将智慧技能领域分为“辨别、概念、规则、高级规则”四级,但从整体上看不具有连续性、累积性,而智能教育素养的形成需经历从量变(知识)到质变(能力/思维/素养)的累积过程。从另一层面看,已有研究将布氏与人工智能素养相结合,这也给本研究带来启发,下面对其作简要概述。