大学生国家认同研究的现实困囿及进路探寻

作者: 曹科岩 邢良

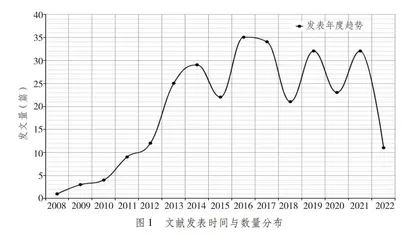

[摘 要]对中国知网(CNKI)数据平台2008—2022年收录的279篇“大学生国家认同”相关研究文献进行分析,结果显示该主题论文数量逐年增加,特别是党的十八大以来“大学生国家认同”问题受到了学术界的广泛关注,研究力度不断加大。研究内容主要聚焦于“少数民族大学生国家认同”“港澳大学生国家认同”“疫情防控下的大学生国家认同”“新媒体环境下的大学生国家认同”,以及社会主义核心价值观培育与大学生国家认同教育的关系等方面。尽管现有研究取得了丰硕成果,回应并解决了一些现实问题,但仍存在着跨学科研究少、实证研究不足、“实然”分析匮乏、策略过于宏观以及研究机构间缺少合作等问题。未来该主题研究需要打破学科壁垒,丰富研究方法;转变研究思路,增强研究前瞻性;把准时代脉搏,提高研究实效性;推动跨界合作,打造核心科研团队。

[关键词]大学生国家认同;跨学科研究;实证研究;学科壁垒;核心研究团队

[中图分类号]G446 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)04-0061-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.04.010

国家认同是“一个人确认自己属于那个国家,以及这个国家究竟是怎样一个国家”的心灵性活动[1]。它既是一种重要的国民意识,也是维系国家生存和发展的精神纽带。作为一种对政治共同体的归属感,国家认同是增强民族凝聚力和国家向心力的动力之源。大学生国家认同是新时代青年思想政治教育的重要内容,日渐受到学界和社会的广泛关注。党的二十大报告指出:“青年强,则国家强……全党要把青年工作作为战略性工作来抓,用党的科学理论武装青年,用党的初心使命感召青年,做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。”[2]因此,真实把握大学生国家认同现状,精准洞察大学生思想动态,对深化新时代大学生爱国主义教育,实现全面建成社会主义现代化强国和中华民族伟大复兴的时代伟业,意蕴深远。基于此,本研究拟对近15年来大学生国家认同主题相关研究文献进行质性分析,以期为同类研究提供借鉴。

一、数据来源及统计

本研究文献数据来源于中国知网(CNKI)。研究者以“大学生国家认同”为主题词,在《中国学术期刊网络出版总库》《中国博士学位论文全文数据库》《中国硕士学位论文全文数据库》《中国重要会议论文全文数据库》和《中国重要报纸全文数据库》进行检索发现,2008—2022年间有关“大学生国家认同”的相关研究文献共计293篇。为提高样本数据的可信度,经过仔细筛查,剔除会议报告、报纸、新闻报道、评论等与主题相关度不高的文献,得到有效文献共计279篇(包括期刊论文226篇,学位论文53篇)。然后,采用文献分析法对有效文献进行系统分类和梳理,全面总结大学生国家认同研究现状并对研究趋势进行全样本分析。

(一)年度文献数量

利用中国知网数据平台对所选研究文献进行可视化分析,得到近15年来大学生国家认同研究领域发表文章数量的年代分布图(见图1)。2008年以来,关于“大学生国家认同”的研究文献大致可分为3个阶段:一是2008—2012年,增长较为平稳,波动幅度不大。该阶段相关研究刚刚起步,关注群体分散,发表文章数量不多,研究内容缺乏深度与广度;二是2013—2017年,数量增长迅速,呈陡崖式上升,尤其是2016年该主题论文数量达到峰值,共计36篇,占样本论文总量的12.9%;三是2018—2022年,发表文章数量渐趋稳定,每年20至30篇左右,研究内容日渐丰富。

(二)发文期刊及机构

发文期刊和研究机构能够反映出“大学生国家认同”问题研究的来源。统计表明,279篇相关研究文献中,发表文章数量排名前十的期刊或研究机构依次是《科教导刊》(6篇)、《学理论》(6篇)、新疆师范大学(5篇)、《教育教学论坛》(5篇)、《中国青年研究》(4篇)、《才智》(4篇)、《新西部》(3篇)、华中师范大学(3篇)、《中南民族大学学报》(人文社会科学版)(3篇)、《山西青年》(3篇)。其中,新疆师范大学、华中师范大学为学位论文发表机构,《中国青年研究》和《中南民族大学学报》为CSSCI期刊,其他均为普刊。通过分析可知,近15年来各界组织对“大学生国家认同”问题的重视和关注度不断增强,但研究机构和发文期刊较分散。

(三)立项项目年度变化

在226篇期刊论文中,有64篇学术论文获得各级基金项目的支持,占比为28%。其中,国家级项目35项(含国家社科基金项目31项,全国教育科学规划项目4项),占全部项目的54%;省部级项目有27项,市厅级有2项(各年度立项分布统计见表1)。总体来看,科研基金项目立项数量呈逐年递增趋势,反映了国家有关部门和相关研究机构对培养大学生国家意识的重视,从中可管窥到大学生国家认同研究的重要性,不难看出该主题未来仍是学术界关注的热点。

(四)文献影响力分析

文献被引频次在一定程度上能够说明该论文在相关研究领域的价值以及被同行认可的程度。借助中国知网数据平台,将其刊载的“大学生国家认同”研究论文按照被引频次以递减顺序排列,列举出“大学生国家认同”研究主题被引用量最高的前10篇论文(见表2)。分析发现,与“少数民族大学生国家认同”主题相关的文章数量最多(超过50%),这说明“少数民族大学生国家认同”是该领域的主流研究方向。另外,被引量最高的前10篇论文半数集中在2012—2014年,且多发表在CSSCI期刊上,这可能与党的十八大以来习近平总书记高度重视青少年思想政治教育工作密切相关。

二、近15年大学生国家认同研究热点分析

(一)少数民族大学生国家认同

少数民族地区社会环境的多样性、复杂性使得维护国家统一、民族团结和反对分裂的任务十分艰巨[3]。近年来,伴随着西方反华意识形态的渗透,使得一些少数民族大学生的国家意识受到严重冲击。而少数民族大学生对国家的认同感,则直接关系到民族地区的和谐稳定与长治久安。经统计,279篇有效文献中,以“少数民族大学生国家认同”为主题的有78篇,占比接近3成。该议题研究从2009—2021年均有相关文献发表,发表文章较多的年份分别是:2014年11篇、2015年10篇、2016年10篇、2017年10篇,这4年内发表文章数量占该议题文献的50%以上。研究内容有民族认同与国家认同的相互关系问题,如耿亚军等人的调查研究发现,在现实生活中,由于受经济、环境、家庭、语言、宗教、风俗习惯等因素影响,少数民族大学生民族认同意识逐渐强化,而国家认同意识相对淡薄,应将民族认同与国家认同教育有机结合起来,不断强化少数民族大学生的国家认同意识[4]。世界的全球化与现代化浪潮冲击着少数民族大学生既有的国家认同理念。王慧基于对全球化背景下少数民族大学生国家认同现状的分析,从“价值共识引导”“历史文化培育”和“公民教育促进”3个方面提出了增强少数民族大学生国家认同的实现路径[5]。蒋鑫鑫基于2 073名少数民族大学生的调查指出,少数民族教育政策是塑造少数民族大学生国家认同的重要手段,要充分利用好少数民族大学生教育政策[6]。

(二)港澳大学生国家认同

香港、澳门回归至今已有20余年,其间世界发生了巨大变化,“一国两制”实践也在曲折中前进、调适、磨合。2019年2月,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。粤港澳大湾区建设如火如荼,港澳大学生既是粤港澳大湾区建设的重要力量,也是引领大湾区经济社会创新发展的生力军。然而,香港爆发的青年黑衣人暴力性示威游行运动表明,港澳青年国家认同危机迫在眉睫。2019—2022年间,该主题研究共计发表论文34篇,包括学位论文9篇,核心期刊15篇,普刊10篇。比较有影响力的期刊有《中国青年研究》《当代青年研究》《青年探索》等。港澳大学生国家认同研究主要聚焦在3个方面:一是粤港澳大湾区建设背景下港澳大学生国家认同现实困境研究。多元文化语境下,港澳大学生正面临着身份认同、本土意识的异化、多元文化思潮的冲击、西式民主的挑战等4个方面的现实困境[7]。二是不同社会制度下港澳大学生国家认同研究。如张春照基于港澳台大学生国家认同现状分析提出,新时代应将共同理想、共同价值、中华文化以及国情教育等内容融入到“一国两制”,提升港澳台同胞的身份、价值、文化及发展认同[8]。三是生态系统视角下增强港澳大学生国家认同感研究。港澳大学生的国家认同深嵌于青年主体性发展、港澳地区本土环境的内圈系统、中国内地—港澳地区关系的中圈系统以及全球格局的外圈系统中,各系统间层层嵌套,彼此作用,深刻影响着港澳大学生国家认同的发展与走向[9]。

(三)疫情防控下的大学生国家认同

2020年以来,新冠肺炎疫情蔓延,传播速度快,散播范围广,逐渐成为全球性突发公共卫生事件。面对这一重大突发灾难,全国人民团结一心抗击疫情。与此同时,以“疫情”“国家认同”为主题的研究文献层出不穷。新冠肺炎疫情暴发初期,研究者主要探讨了疫情防控下大学生国家认同的建构问题。为构建大学生国家认同,厚植爱国情怀,程亚运等人提出,应从全国抗击新冠肺炎疫情现实视角中提炼大学生国家认同的教育素材,筑牢国家认同思想根基,夯实国家认同的群众基础,深化国家认同制度共识,进而凝聚大学生疫情防控过程中的共同体意识[10]。抗击疫情攻坚时期,主要聚焦于利用国家制度的优越性提升大学生的国家认同感,如龚顺等基于疫情前后两期“中国大学生追踪调查”的相关数据分析疫情前后中国大学生国家认同感的变化趋势。研究发现,疫情得到有效控制后,大学生的国家认同感进一步提升,且家庭社会经济地位较低的大学生国家认同感的提升程度更大[11]。后疫情时代关于“增进大学生的国家认同”问题,研究者提出“应以个体的身份认同为基础,努力提升其对中国传统文化先进性和政治制度优越性的理性认识”[12]的主张。归根结底,大学生作为疫情的体验者和抗疫实践的参与者,切身感受到了中国精神、中国力量、中国担当,进一步增强了对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

(四)新媒体环境下的大学生国家认同

本议题的研究脉络与互联网信息时代的发展进程密切相关:一是2008—2015年间,“互联网”“新媒体”与大学生国家认同的相关研究尚不多见。代表性的研究如“全球化背景下大学生国家认同感的培养”,研究者主要从全球化对我国政治、经济以及文化领域的冲击,阐述了大学生国家认同的重要性[13]。二是2016—2018年间,互联网直播、“网红”等热词“风靡全国”,自媒体“百家争鸣”,新媒体视域下青少年国家认同教育逐渐引起重视。如陈文亮等探讨了自媒体环境下大学生国家认同的主要表征,即大学生国家认同泛娱乐化明显、认同载体影像化和虚拟化、大学生网络虚拟角色前置等,并结合大学生国家认同面临全新网络的生态境遇,提出自媒体视域下大学生国家认同的提升路径[14]。三是2019—2021年间,短视频时代大学生的国家认同教育呈共生与互融趋势,与“新媒体”“短视频”“大学生国家认同”相关的研究文献有13篇。短视频解释性、场景化和感染力的特质,能够优化国家认同教育的空间体验,创新国家认同教育话语表达,重塑国家认同教育作用圈层;但在资本逻辑、技术逻辑和商品逻辑的操控下,短视频行业跌入了“欲望泛化”“感性狂欢”和“物的迷恋”的怪圈,衍生出了消解大学生国家认同意识的隐性因子[15]。因此,必须分析和挖掘大学生国家认同教育与新媒体平台发展的内在契合点和价值共生点,强化内容认同、角色认同、思想认同和行为认同,促进国家认同意识内化于心、外化于行。

(五)社会主义核心价值观培育与大学生国家认同教育的相互关系

当前,用社会主义核心价值观指导大学生的学习与实践,已成为高校思想政治教育“立德树人”的重要任务。国家认同与社会主义核心价值观有着逻辑上的一致性,国家认同是社会主义核心价值观的核心。因此,开展大学生国家认同教育要深刻领悟社会主义核心价值观的本质要求。二者相关研究表现在3个方面:一是社会主义核心价值观视阈下大学生国家认同教育对策研究。孙树芳建议,把国家认同教育贯穿于高校思想政治理论课教育教学全过程之中,通过教育引导、文化浸润、社会实践等培育和践行社会主义核心价值观,进而提升大学生的国家认同感[16]。二是国家认同视角下的大学生社会主义核心价值观教育研究。在国家认同视角下,突破社会主义核心价值观教育的困境显得尤为重要。有研究指出,应从增强国强民富认同(物质基础)、民主政治认同(制度保障)、文化自信认同(精神支撑)和个人修养提升(关键环节)4个方面进行“四维一体”的社会主义核心教育路径探索[17]。三是大学生国家认同教育和社会主义核心价值观教育的关系研究。其主要论述了国家认同教育属于爱国主义教育范畴、国家认同归根结底是价值观的认同,新时代新征程中国家认同就是对社会主义核心价值观的认同[18]。