直面儿童的身体:作业具身面向的内涵与设计

作者: 张晓凤 纪锦华

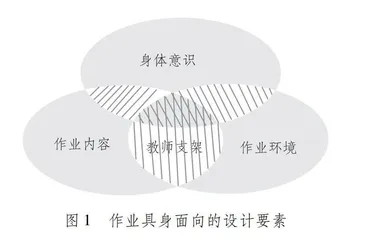

[摘 要]当前的“双减”政策与具身哲学理论都指向了儿童的身体,反映在作业实践中,表现为作业的具身面向。作业的具身面向建基于身体主体的观念,旨在实现作业学习的“身体构成性意义”。作业具身面向的设计主要关涉身体意识、作业内容、具身交互环境和教师的支架作用等4个构成要素。教师在作业学习中承担着重要的联通功能,为儿童的作业学习提供支持和帮助,以促进儿童作业的有意义学习。

[关键词]作业的具身面向;身体主体;作业设计;儿童

[中图分类号]G620 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)04-0132-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.04.021

2021年,我国先后印发了《关于加强义务教育学校作业管理的通知》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(下文简称“双减”政策),都毫无例外地指出要“减轻作业负担,提高作业设计质量”。减轻学生的作业负担作为我国一项重要的教育政策,探寻其实施的有效路径,亟需现代教育理论的学理支持[1]。而现代教育中的身体理论与“双减”政策对儿童“身体”的教育关怀,都指向了儿童的身体[2]。因此,减轻作业负担、提高作业设计质量亟需从儿童的身体视角进行探寻与思考。换言之,减负背景下,作业实践要关注儿童的身心发展,就不能忽视儿童作为身体主体的作业诉求。借鉴联合国《儿童权利公约》中大儿童的概念,本文中的“儿童”指代的是6—12岁年龄范围内初等教育阶段的学生。

一、儿童的身体困境:传统作业设计存在的问题

20世纪,以凯洛夫为代表的传统文本性作业理论对我国教育理论和教育实践产生了深远的影响。凯洛夫的作业理论是建立在理性主义知识观的基础上,强调理性权威和知识的绝对性,作业被视为课堂教学知识的巩固,坚信重复练习于学习的价值。受制于理性主义知识观的影响,导致儿童的作业设计存在重大脑训练轻身体的整体参与、重类的概念性身体轻个体差异性、重自然之体的关怀轻情境中身体的体验等问题。

(一)作业设计重视认知能力,漠视了儿童身体的整体参与

在理性主义知识观的影响下,人的理性是人主体性确立的核心标志,理性主体的认知能力和认知活动成为主体性的重要内涵。无论是赫尔巴特还是凯洛夫,都将作业视为教师布置儿童在课外时间独立完成的学习任务,使儿童巩固和完善所学的知识。受赫尔巴特和凯洛夫的家庭作业观的影响,我国学界多将作业界定为教师布置学生在课外时间独立完成的学习任务,使学生巩固和完善课堂教学的知识和技能[3]。视作业为“课堂教学的延伸”“教学的重要环节”,是中华人民共和国成立70年来的基本定位,始终没有发生根本的变化[4]。在这种观念的影响下,作业旨在提升儿童的认知能力,儿童的身体被视为智力发展的“障碍”,儿童的身体成为作业规训的对象。由此,作业设计重视脑部活动的激发,企图通过反复的大脑训练达到掌握知识、形成解决问题的能力。这一方面使作业设计忽视了学生在作业完成过程中的多重感官参与和体验,导致作业难以激发和唤醒儿童的积极认知,造成认知负担重、学习效率低的现状;另一方面则通过增加作业量和延长作业时间,以达到巩固知识、提高认知能力及完善课堂教学的功能,在这种高压的作业负担下,儿童近视和脊背弯曲等身体的亚健康状态同时出现,身体的完整性被肢解。

(二)作业设计关注类的概念性身体,忽视了儿童具体个体的差异性

在理性主义知识观的影响下,人被看作是理性主体,强调理性推理认知活动的重要性,“身体”则被视为感性经验的来源而从属于“心灵”。映射到教育研究领域,教育研究多从抽象、共同的角度研究整体人的身心发展的一般规律[5]。概念性身体的构建,遵循人是确定的、有序的、规律性的存在,从类的视角探寻身心发展的一般规律,并据此确立教育实践的目标、方法和路径等[6]。由人的普遍性引申出教育教学的确定性,具言之,学校教育教学是一种有明确目的、计划和设计的活动,其中的每一个环节皆有章可循。

由此,在传统作业理论的体系中,作业设计关注年龄特点,重视作业目的的统一性、作业布置的一致性、作业批改和讲评的时空同一性。如有学校强调所有学生作业的统一,要求作业实现4个“统一”:统一内容、统一要求、统一格式、统一数量[7]。可见,目前的作业设计更多倾向于从整体人的视角出发,旨在追求有序性,忽略了儿童具体个体的差异性和多样性。

(三)作业设计观照自然的身体,忽略了情境中的身体

在传统作业理论的体系中,“身体”被视作从属于“心灵”的物质载体,人类体验被搁置。这种观念映射在教育教学实践活动中,身体被看作是机械的生理学的物体,是承载心灵的物质,是人在物质环境中的重要支撑物,人们更多从身体的物质层面的视角认识身体的意义。而在作业实践中,为了减轻儿童的作业负担,作业设计更多指向了儿童的自然之体,体现了对儿童自然之体的关怀。

中华人民共和国成立以来,针对作业负担我国颁布了多项减负政策,强调作业的客观指标,并对作业时间和作业量等客观指标提出限定和要求,体现了较强的行政主导意识。因此,无论是作业管理的教育政策还是作业的实践活动,减少书面作业时间和作业量仍然是目前作业设计的主要关注点,却忽略了儿童身体在具体情境中的表达和体验,忽视了儿童兴趣的持续投入,导致作业成就感的缺失。

综上所述,传统的作业设计中身体的困境主要表现在两个方面:一是基于类的视角,即物种概念性身体的发展规律对作业进行设计;二是表现出对个体肉体进行微观的规训、操控与有限的关怀。为此,要以具身哲学为理论基础,强调心智存在于身体,心智与身体无法割裂,重视作业学习中儿童“身体”的作用。

二、实现“身体构成性意义”:儿童作业具身面向的内涵

(一)直面身体:儿童学习的具身转向

20世纪80年代,德国上演了一部电影《欲望之翼》(Wings of Desire),该片讲述了感怀于人类疾苦的丹密尔天使伸出“手”想要“挽留”一位哀伤欲绝之人,但其从空中划过的手却无法“挽留”,因为他只是一个没有身体的纯粹的精神,没有身体的纯粹的灵魂视看是如此苍白。具言之,纯粹的“精神主体”只能发出对世界的关怀,却无法拥有世界。海德格尔将这个纯粹的主体视为“无世界的单纯主体”[8]。这个“无世界的单纯主体”将主体与世界隔离开来。梅洛-庞蒂指出:“我的身体的轮廓是一般空间关系不能逾越的界限。这是因为身体的各个部分以一种独特的方式相互联系在一起。”[9]他在批判身心二元论的基础上发展了一种更为自然的视看理论,在这种自然视看中,感官与事物、精神与肉体、自我与他人相互交织。从灵魂的视看到自然的视看向我们揭示了灵魂不是外在于肉体的自我,灵魂和身体的结合不是由两种外在的东西——一个是客体,另一个是主体——之间的一种随意决定来保证的,灵魂和身体的结合每时每刻都在存在的运动中实现,两者不可分割。由此,实现了由理性主体向身体主体的转换。身体主体是多层次的统一体,既有作为生理身体的官能统一,也有作为生理—心理身体的整体的身心统一,还有作为在世存在的身体与世界间的统一[10]。

具身哲学的身体主体思想向我们展现了认识自我和建构自我的崭新维度,“自我”不在于先验理性,而在于世界和自我的交往中不断生成的切身体验。身体主体思想为我们审视儿童提供了新的视角,儿童不是纯粹的意识,而是作为身体主体的在世存在。在身体与环境的互动中,作为在世界之中存在的身体主体,儿童与自我、世界是一种和谐的共生共在,这使儿童的身体向世界敞开,不再是规训的身体、封闭的身体。

具身哲学对“身体”的重新厘定,为重新认识学习与身体的关系提供了一种新的思维方式。根植于身体的具身认知理论被越来越多的学者认可。具身认知将学习视为基于身体感知的认知建构过程[11]。学习的顺利完成需建基于身体主体,而身体主体的知觉及其意向性起着非常重要的保障作用。一方面,身体暧昧性的生理机制,确立了身体在认知中的基础性地位,打破了传统身心二分的认识论框架。具身哲学指出,人的身体具有“暧昧性”(ambiguity)。人的身体的不同功能无法被严格区分,只有在身体整体活动的意义上才能够去谈论身体特定部位所起到的作用,这就是身体的暧昧性[12],而身体所具有的暧昧性或含混统一性,使儿童的身心无法区分,这确立了身体在认知中的基础性地位和构成性价值。另一方面,身体意向性的精神机制,确立了认知是具身的复杂耦合过程,突破了传统表征—计算的机械认知模式。梅洛-庞蒂将身体的运动机能理解为最初的意向性,并指出运动并非在“我思”的支配之下。而“运动机能是所有意义的意义(des Sinn aller Signifikationen)在被表征空间的范围内产生的最初领域”[13]。换言之,身体的运动技能使身体成为意义生成的场所。确切地说,意向性属于身体的精神机制[14]。如此,身体所具有的意向性,奠定了身体是个体体验和意义建构的先决条件。表征并非认知的起点,反过来,身体的特性和感知构成了支持或者制约儿童认知的重要因素。此外,身体的意向性辩证地说明了环境与身体的关系,身体不是超然的精神视域内的存在,而是不断地对自身所处的环境作出回应,这凸显了环境给养在认知过程中的作用。

(二)作业具身面向的内涵

长期以来,一直将作业视为课堂教学的重要延伸环节,在这种作业观念的影响下,教师普遍认为作业是对课堂教学知识的巩固与复习的重要环节,秉持输入、操练和输出的线性作业模式,作业的学习过程实质为计算与表征的过程。具身哲学认为,儿童作为身体主体的在世存在,学习是一种身体嵌入环境的交互耦合的认知过程,儿童的体验、理解、应用和反思正是通过身体的感觉运动系统与周围环境的互动而建立的。也就是说,具身学习是儿童全身心参与的过程,是环境给养、身体感知、身体参与、身体表达的过程。在此意义上,作业的具身面向建基于身体主体的观念,构建了身体、心智与环境共同参与、整体联动的作业模式。将身体复归于作业学习的实践场域之中,注重身体参与、身体生成的体验以及环境的给养,倡导作业学习过程中身体行动与环境交互而引发的知识建构,旨在实现作业学习的“身体构成性意义”。

首先,以身体复归实现作业的主体性意义。身心一体是儿童知识建构的首要保障,当儿童的生理与心理处于一种和谐的整合关系时,就会呈现出新的意义,即心灵。如果心灵离开了身体,就会导致生理—心理结构处于一种无序的状态,进而影响知识建构的有效进行[15]。在此意义上看,知识的建构无法离开作为身心统一的身体整体的支持。其次,以身体活动推动作业的有效学习。作业的学习不是大脑对知识的简单复制和符号计算,而是全身心地参与。对于儿童而言,更需要借助身体各个器官的参与,积累大量认知经验来实现对知识的理解。再次,以身体体验激发儿童在作业学习中的主动投入。作业的学习是儿童知、情、意统一的过程。良好的情感体验是儿童获得成就感的基础,是维持学习持久性的动力。因此,作业设计既要关注儿童知识的获取,还要观照儿童的情绪体验。但是,无论是传统心理学还是第一代认知主义都将心智分为知、情、意3种基本元素,将儿童的知、情、意进行了分离,导致传统的作业只能通过文字符号使儿童获得间接经验,很难引起儿童的真正情感并激发其主动投入。最后,以身体与环境的耦合给养作业的学习活动。认知是情境性的,设置具身交互环境,通过与儿童的具身交互沟通,让儿童感知自身与知识。因此,作业的具身面向既要创造适合并能激发儿童身体参与的学习情境,让儿童的身体充分参与到作业的学习过程中,又要挖掘适合儿童认知探索的具身资源,让学生的身体充分寓于这种具身化的学习环境中去探索、体验、感受和思考。