指向教学变革的项目式学习设计:价值定位、形态厘清与实践策略

作者: 胡嘉康 田莉

[摘 要]项目式学习作为素养时代驱动学校教学转型的关键媒介,备受学界关注。指向素养培育的学科实践方式,融通于项目式学习中。不同形态的项目式学习在驱动教师深化课程理解与支撑教师生成教学变革实践路径两个方面的功能各异。具体而言,学科内的项目式学习有助于重塑教师的课程内容意识、跨学科的项目式学习有助于凝聚教师学习共同体实践意识、独立形态的项目式学习有助于扩展教师的课程资源意识。最后,从“精炼学习任务群”“过程性评价设计”“多维学习时空创设”3个维度阐述了项目式学习的教师内化与实践路径。

[关键词]项目式学习;教学变革;学科实践;课程内容意识;共同体实践意识;育人价值

[中图分类号]G40-032 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)04-0125-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.04.020

近年来,全球范围内认知科学、人工智能、学习科学和脑科学等研究领域的开拓,为基础教育阶段学科实践育人方式的创新奠定了坚实的理论基础。相关研究成果主要表现在基于学习者立场,探究学习发生的过程以及学习发生机制的教学互动性。国内有学者认为:“在实现育人目标的理论通路中,从教学角度构建实践路径是一种思路,从学生认知结构的学程维度也是一种实现途径。”[1]换言之,“教程”与“学程”成为透视教学变革的两种逻辑起点。

我国《普通高中课程标准(2017年版)》和《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的先后发布,为依托课堂教学变革落实核心素养、推动学科育人方式的改革提供了政策性指导与框架性实施建议。“几乎所有学科新修订的课程标准中都会提到项目学习(项目化、项目式和基于项目等),其中数学、地理、英语等多门学科都给出了具体的设计案例”[2]。学界亦日趋关注基于大主题、大项目、大任务、大问题来重新组织课程内容的思路解构与重建问题。其中,教师对项目式学习的理解、转化与运用是驱动我国当下素养本位教学变革的关键性动因。具体而言,项目式学习(Project-Based Learning)在驱动教师主动投入和践行教学研究与实践方面具有重要意义。

一、驱动教学系统变革的项目式学习价值“定位”

项目式学习的教学属性承载了塑造未来学生形象的使命;项目式学习的实践要求为未来教师专业形象提供方向性指引,助力教师成为反思性实践者;项目式学习驱动教与学关系的重构,促发学校教学整体转型的逻辑起点的形成,重塑基于学习共同体的跨学科教研生态。

(一)素养本位:学生在真实情境中的问题解决

为培养21世纪的学习者,在全球关注热度颇高的STEM/STEAM教学中,强调教师需根据教学内容创设其问题情境,学生通过参与项目(问题)的解决过程,在“做”中达到对知识理解与建构的目的[3]。4C核心能力作为未来学生的关键能力备受关注,即“创新能力(Creactivity)、合作能力(Collaboration)、批判性思维(Critical thinking)、沟通能力(Communication)”[4]。不同国家以此作为教育变革的出发点来展开课程与教学实践的本土化探索,在我国的基础教育变革与实践中,综合实践活动课程的设计与实施、STEM+课程统整与教学、不同形态的项目式学习、现象式学习(Phenomenon Based Learning)等概念亦相继进入教育变革者的视野。

长期以来,因“偏离”而造成的学科教学浅层化导致学生只能习得“既得知识”,而无法洞悉知识获得的有效路径,尤其是思维经验。可学生综合能力的弱势表现常常外显于学习过程中,表征于学习投入方式等学习流程上,体现于完整思考问题解决的过程中。项目式学习是“一种整合性的学习方式,即将学科知识与学生经验、学科内涵、学生体悟、学习过程、学习方式较好地整合起来”[5]。更何况学生只有“在现象之中才能建构个人身份认同感,成为社会的积极参与者,换言之,要想建构学生的能动性,就需要提供各种机会使其发挥主动性并学会做出决策”[6]。

现象本位学习场景的构建激活了致力于教育的工作者投身教学变革的想象力。为了能够让学生在“参与、影响和构建可持续发展的未来中学习着、创造着成长”[7],学校需要重新思考教学变革的育人功能定位。项目式学习正是一种从实践出发、从学生对生活经验的辨识、感悟出发,有计划、有目的、有组织地让学生在真实的问题情境中去建构问题并解决的思维和实现能力发展的育人模式。真实的问题情境有助于学生从教室和事实性知识的藩篱中突围,走入社会,亲历实践,并通过决策的制定和主动性的发挥建构自身对于社会的感知和责任的认同。

(二)专业精进:教师在反思性实践中夯实新的基本功

随着当下核心素养时代的来临,学界愈发期待教师在反思性实践中促成自身角色的变迁与职能的转化。美国学者卡尔·罗杰斯(Carl Rogers)期望教师要把学生当作有着独特情感和经验的人,并与之建立起一种信任、真诚的关系[8]。此后,人们普遍接受了审视教与学关系的另一重视角——学生立场。自20世纪70年代末联合国教科文组织发布《学会生存》报告以来,关于教师角色的定义便发生了转向,即“除却其固化职能外,教师的角色作用也应在激励思考层面有更多的表征,进而教师也应从既有真理的传递者这一角色跳脱出来,转变为矛盾论点的指路者、观点互换的参与者以及学生学习的顾问”[9]。

项目式学习语境下教师的教学任务主要集中在如下方面:一是基于课程标准,发现课程内容与真实问题的解决方法、学生真实学习需求之间的关系;二是对问题进行转化提炼,形成学习项目;三是组织与引导学生进入学习项目,经历完整的做事过程,并通过评价、点拨指导学生的项目实施过程与结果呈现。

在实践中,由于人们对项目式学习缺乏全局性理解,存在将项目式学习理解为是一种教学模式、一种学习方式或是一种教学的组织形式等现象,常常出现一些异化了的实践样态。例如,对“做中学”的关系性思考不到位,看重“做”的过程,轻视核心知识的储备,有“将项目式学习中学生对于学科知识掌握这一基础目标置于边缘地位”[10]的嫌疑。又如,认为项目式学习就是要颠覆传统的学科教学。这实际上是一种非此即彼的思维方式,也是对项目式学习价值的误解。教育主体唯有充分审视项目式学习驱动教学变革的本质,才能在教学实践、教学研究与反思中重新定义教与学的关系,并主动连通传统教学实践范式与项目式学习驱动下的教学研究范式的路径。那么,教师对项目情境的创生力、带领学生进入项目实践的教学领导力、子任务运行过程的决策力、推进力、监控力,以及对学生项目成果的评价与反馈力等都是教师需要涵养的新基本功。

(三)整体变革:基于教研共同体的学校教研生态

项目式学习催生了校内外协同育人的教师指导团队。在项目式学习场域中,教师的学习和学生的学习被赋予了社会文化的特征。从被动学习到有高度精神愿景支撑下的协同学习,学校教研形态也将发生从学科教研到跨学科教研的转型,而不同学科教师间的合作将更深入、更系统,更全面。

例如,从学科素养到跨学科素养的培育,教学要回应的关键问题指向复杂程度不同的项目情境,即从简化版的学科情境、能够承载学科关系性知识网络的综合性问题情境、完全真实的情境中调用学生多学科认知结构的主题情境创设,这与教师的专业底蕴和教学智慧是分不开的。特别是在系列子项目的开展中,嵌入项目的过程性评价信息、多场景学习评价证据的搜集、分析与反馈等需要全局设计与实施保障,倘若缺少教师团队的分工协作,难以在学生层面实现因任务完成或解决所带来的高品质学习经验的沉淀。总之,指向项目式学习教研的“全、实、深”有望驱动一所学校教研工作方式的转变与工作机制的系统优化。

不可否认,目前在学校教研实践中存在着不同程度的学科间生硬拼接、主题设计零散、时空与资源安排不科学等现象。究其背后的原因,主要还是教学“设计—实施—评价—研究—重建”的变革思维尚未从点状向整体与综合转型所致。具体而言,这就需要具体的某一所学校要立足于项目设计与核心素养目标系统的对应性,深度挖掘各学科的育人价值、各年段学生的育人目标、各类教学资源与教学指导力量的协调与统整规划。换言之,学校教研生态的构建表面上看改变的却是教研组织形式与活动流程,然而深层次构建的却是一个教研团队,一种学习文化、一种改革精神。

二、不同形态项目式学习的教学变革“锚点”

威廉·赫德·克伯屈(Willian Heard Kicpatrick)在美国倡导推行的设计教学法,是依托学习项目的设计与实施驱动学科课程内容整合的先导。我国对项目式学习的关注,与基础教育课程改革的推进过程紧密相关,无论从政策文本还是实践话语中都能看到教育界对“项目式学习”育人价值与实践效果的期待。

纵观近十年国内外学者对项目式学习内涵及其本质属性的讨论,不难发现大致存在两种研究范式,即“教学研究模式”或是“课程发展范式”。其中,一方面,基于“教学研究模式”的项目式学习是以学生为中心建构而成的,学生得以在真实情境中围绕教师预设的教学支架,通过学习共同体的形式进行长周期、交互性的探究活动,并基于教师实时的过程监控与教学干预,帮助学生指涉不同层次的核心素养的达成;另一方面,作为突出“课程发展范式”的项目式学习,其基于学生发展立场,建构出融学科活动与知识于一体的课程内容体系[11]。在实现方式上需要“从学科大概念出发,根据学科目标,围绕学科内核机理与核心概念,组织具象化的项目式探究活动,从而将学科课程改造为基于项目式学习的课程”[12]。如此看来,项目式学习在上衔“课程内容结构化”与下接“教学实践真实性”方面,具有独特的优势。

(一)学科内的项目式学习:学习任务群驱动下的学科学习资源统整

“学习任务群”将项目式工具作为学习载体串联进目标体系中,使各个不同类型、导向的项目式任务能够有机融合进一个大单元概念整体之中,相融共生、协作并行[13]。例如,在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中明确提出了“学习任务群”这一概念,并以“学习项目”作为其现实载体。其中所指涉的“学习项目”内包括着整合学习内容、学习情境等要素,引导学生通过语言的运用而习得语文学科基础素养等实践功用。《义务教育课程标准(2022年版)》所指向的“学习项目”既包含跨学科统整性的全过程项目式学习,也指向学科内抑或是某一知识点深度建构的项目式工具。以语文学科实践为主线来设计项目式学习,要着力从“人”的发展规律出发来规划学生学程的思想。项目驱动即“做中学”的过程,整体统摄语文学科的人文性和工具性的一致性。

在学科实践中,依托活动单元、综合学习实践开展的学习历程不是短期内的学习行为,从任务布置到成果产出具有时间和空间的延展性。也就是说,从项目“构思”到项目“设计”再到“实施”,“教”的行为与“学”的行为都有自我建构的多维、多重空间。

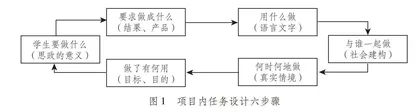

在项目设计阶段,建构深层次的学科内项目式学习首先依据课程标准、教学内容与学生先验性认知来进行整合性规划,其间要将学科核心知识与能力、内在逻辑关系、学科思想方法承载等纳入考虑范畴。教师引导学生架构好其自身学科的核心知识网之后,以学生基础知识层次为起点,以高阶认知能力获得为目标,创设驱动性问题引导下的系列任务支架。将项目式学习形式简化到一个单元、一个课时、一个核心知识点,将其视作链接起知识初级阶段至深层阶段的一座桥梁。例如,在八年级上册语文学科的新闻单元教学中,教师“以新闻单元场域为项目构建情境,以新闻报告撰写为项目产品,以学生对于某一热点问题的探究欲望与规范化呈现诉求为驱动性问题”[14]为学生规划了一个帮助其达成新闻学习单元目标的学习项目,取得了良好的教学效果。