高校思想政治教育空间的运行机理与建构进路

作者: 李若凡

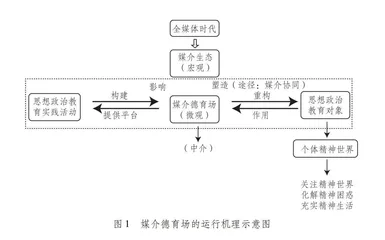

[摘 要]高校思想政治教育空间是教育者与教育对象互动交往的场域,是思想政治教育“实践转化”的结果,即由一般意义上的物理空间转化为具有精神交往属性的社会空间,呈现出精神性、政治性、社会性和教化性等特征。高校思想政治教育空间不是天然存在的实体,而是通过思想政治教育实践活动动态生成的产物,经历了情理交融、空间分合、时空交织的辩证发展过程。通过融入艺术性元素、创设“媒介德育场”、构建多维育人空间,致力于实现“有美感”“有情境”“有效果”的高校思想政治教育。

[关键词]思想政治教育空间;空间生成;空间建构;价值引领;精神激励

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)05-0111-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.05.016

习近平总书记曾指出:“思想政治工作绝不是单纯一条线的工作,应该是全方位的,无处不在、无时不在的。”[1]随着构建“全员全过程全方位育人格局”的推进,高校思想政治教育空间作为实现全过程、全方位育人的载体,也是构建育人大格局的重要维度。当前的学界围绕高校思想政治教育空间的发展与应用展开了广泛的讨论和探索。从宏观视角出发,学者们聚焦思想政治教育空间整合和转型,探讨如何构建更具包容性和互动性的教育环境,也结合科技发展和社会现实聚焦思想政治教育网络空间、公共空间展开研究。但高校思想政治教育空间运行的内在机理以及思想政治教育空间的内涵属性等前提性问题尚未得到学理性的阐发,这既遮蔽了高校思想政治教育空间的精神性维度,也容易消解高校思想政治教育空间的育人价值。基于此,本文意在把握高校思想政治教育空间的学理属性,揭示高校思想政治教育空间动态生成的运行机理,凸显空间的精神性维度,为构建育人大格局、提升高校思想政治教育的实效性贡献“空间”力量。

一、前提之辨:高校思想政治教育空间的概念界定

“空间”作为日常用语被人们所熟知,它是与时间相对的物质客观存在形式。根据《现代汉语词典》中的解释,“空间”作为名词,是物质存在的一种客观形式,是物质存在的广延性和伸张性的表现[2]。空间使事物具有了变化性,即因为空间的存在,事物才可以发生变化。马克思曾言,“空间是一切生产和一切人类活动的要素”[3]。思想政治教育通过引入空间概念,意在指向当下思想政治教育的“悬浮化”状态[4]以及有效性不强的现实境遇。以往的思想政治教育研究,并非完全忽视了空间,而是对时间向度的依赖性更强,空间的社会性价值遭到遮蔽。思想政治教育空间是教育者与教育对象互动交往的场域,是思想政治教育“实践转化”的结果,即由一般意义上的物理空间转化为具有精神交往属性的社会空间。从形式上看,它不仅体现为思想政治教育实践活动依托的外部空间,如进行思政课教学的教学运行空间、具有文化传承功能的高校纪念空间等,还体现为思想政治教育者和教育对象在精神交往中形成的精神空间。从实质层面看,思想政治教育空间是经由思想政治教育实践活动动态生成的,承载着思想政治教育主体之间的社会关系,从这个意义上说,高校思想政治教育空间不是背景性的存在,而是内蕴着思想政治教育主体能动创造性和精神交往属性的一种存在形式。从概念使用的角度看,对“空间”与“环境”这对相近概念进行辨析,有助于进一步澄明思想政治教育空间的内涵。思想政治教育环境与思想政治教育空间的相近之处在于,两者均构成了思想政治教育实践活动所要依托的客观条件,反映了思想政治教育的系统性、实践性品格。不过,思想政治教育环境更多指向影响思想政治教育实践活动的外部条件和外部因素,而思想政治教育空间内嵌于思想政治教育实践活动中,是关系性、精神性的存在形式。

总体而言,高校思想政治教育空间具有以下几个特点:一是精神性。思想政治教育是一项精神交往活动,其作用界域是人的精神世界,旨在通过价值引领促进个体精神世界的成长和发展。精神性指向空间附着意义、价值,高校思想政治教育空间不是背景性存在,而是具有弥散性的精神空间,是一种让人们进行思想交流、价值观引导和精神成长的特殊场域。在精神空间中,人们可以通过交流、互动和思想碰撞,解答思想困惑,理解并接受价值观的引导,不断增强自身的精神境界和道德水平。因此,精神性是高校思想政治教育空间最为重要的特征之一,也是其具有育人价值的关键所在。了解这一点,为高校思想政治教育空间发挥育人价值奠定理论前提。二是政治性。法国社会学家亨利·列斐伏尔认为:“空间并不是某种与意识形态和政治保持着遥远距离的科学对象。相反,它永远是政治性的和策略性的统一。空间是政治的、意识形态的。”[5]思想政治教育活动是关乎人的价值引领的实践,是具有鲜明政治性的精神互动,目的不仅是满足国家和党的发展需要,还在于关注每个个体的发展需求。由此生成的思想政治教育空间“不是沉默不语的,它深刻诉说着人际关系和伦理规范”[6]。三是社会性。空间不是一种背景性存在,而是一种社会互动的产物,“在实际上就标定了一定生活方式”,“如果把空间降格为客观存在的话,人类甚至不可能找到自己在世界上的位置”[7]。思想政治教育首先是一种社会现象,它包含人类认识活动在内的社会活动。思想政治教育是一种社会实践,它是精神性的社会实践活动,是在社会关系体系中进行的,受到社会的制约和支持。思想政治教育活动的社会性决定着思想政治教育空间也具有社会性。高校思想政治教育空间要与时俱进,与社会发展协同共进。杜威曾言:“学校本身必须是一种社会生活,具有社会生活的全部含义……校内学习应与校外学习连接起来。”[8]从这个意义上出发,思想政治教育作为一项社会性的活动,不应将学校思想政治教育与社会思想政治教育割裂开来,这二者应该相辅相成,构建全社会合力育人体系,更好地达到思想政治教育预期目标。四是教化性。内化于心、外化于行这个过程要依托于一定的思想政治教育空间,在大学生的“拔节孕穗期”,不仅强调思想上的“知”,即社会公共理性、社会道德规范要内化为学生自身的思想素养;更强调实践中的“行”,即将思想品德素质付诸实践中去。思想政治教育空间的教化性在大多数情况下发挥着隐性的育人功能,更容易被思想政治教育主体所接受,并形成良好的行为习惯。思想政治教育教育对象在通过教育获得思想素质提升的同时,又在实践中不断创造并完善思想政治教育物质文化,从而推进思想政治教育空间的建设。

空间展现着思想政治教育的社会性品格,空间的出场,呼吁研究者关注思想政治教育的关系性存在,以“空间化”思维解现实之困,彰显出空间的精神性维度。一方面,“空间性”思维意味着思想政治教育从单向的、一维的线性思维转向网状的、多维的关系性思维[9]。空间是社会性的存在,“空间化”思维的出场有助于我们把高校思想政治教育看作是一种空间性的存在,也拓展了思想政治教育的社会性意蕴,促使我们去探究思想政治教育的精神交往过程,为实现高质量、有实效的育人效果提供空间基础。另一方面,思想政治教育的实践过程需要依托于特定的思想政治教育空间,空间作为高校思想政治教育的构成要素,它的调整、优化、建构等都会影响甚至决定高校思想政治教育的实效性。思想政治教育作为一门以人的精神世界为作用域的学科,致力于通过价值引领、精神激励以促进人们的精神成长。思想政治教育空间的出场,尤其是让思想政治教育者对受教育者的精神需求有更深刻、更具体的把握。思想政治教育者聚焦“精神空间”,立足受教育者的个体境遇,开展有针对性的思想政治教育活动,同时运用“空间化”思维,联系社会空间,在社会性的联系中分析“精神之惑”的现实成因,开出科学治疗的“药方子”。这个过程厘清了思想政治教育空间的诸多类型,也明晰了不同空间下的育人效用,为提升思想政治教育的实效性、实现高校立德树人的目标开放出了现实进路。

二、运行机理:高校思想政治教育空间的生成逻辑

高校思想政治教育空间不是天然存在的实体,而是通过思想政治教育实践活动动态生成的产物,历经了情理交融、空间分合、时空交织的辩证发展。思想政治教育者着眼于空间的生产,开创情理交融的有机空间,其中精神空间的生产占据高校思想政治教育空间生产的核心地位。高校思想政治教育空间在分化和整合的对立统一中趋于完善,也在历史空间的回溯与未来空间的探索中不断发展。

(一)利用与建构:高校思想政治教育空间的实践逻辑

“空间本身是一连串和一系列动作过程的结果”[10],从形态意义上说,高校思想政治教育空间是“实践转化”的结果,即由一般意义上的物理空间转化为具有精神交往属性的社会空间。当思想政治教育者与教育对象不带有任何改造空间的目的,仅身处在某一空间中开展思想政治教育活动时,这个空间对于他而言仅仅是背景性的存在,高校思想政治教育存在的背景性要素,与思想政治教育活动开展的日常状态相关联,不涉及对空间的觉察与改造。作为背景存在的“空间”是无机的。而高校思想政治教育空间是人为建构的产物,它是思想政治教育者与教育对象有目的、有计划、有组织地利用空间,根据需求有意识对当前所处的空间进行改造,优化空间布局与结构搭建的活动,此时的空间是“有机”的,其中精神空间的生产是高校思想政治教育空间生产的核心。

2022年4月25日,习近平总书记在中国人民大学观摩思政课现场教学时指出:思政课要达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志的效果[11]。思想政治教育者和教育对象为实现“沟通心灵”,达成“思想影响思想”“心灵影响心灵”的目的,双方经由精神交往互动建立的空间关系,不仅包括思想政治教育者主动的情境创设,还包括教育对象自觉的情境营造,由此拓展了社会空间的精神维度。高校思想政治教育空间经由各种类型的思想政治教育实践活动塑造而成,既是由自发到自觉的过程,又是无机空间与有机空间相互运转的过程。当思想政治教育“人”意识到生产的空间不能满足自身的教育需要时,便会自觉地改造空间、利用空间,以便思想政治教育空间能够满足主体的需要,高校思想政治教育空间也在两者的辩证统一过程中动态地生成。比如,思想政治教育教育者有意识地彰显空间价值显示度,提升高校思想政治教育空间的含“德”量;关切个体的情感要素,增进精神空间的含“情”量,实现以情感人、以情化人、以情育人,增强思想政治教育的育人实效性。高校思想政治教育空间作为思想政治教育主体的对象存在,空间的改变和人的改变也是一致的,两者统一于实践。

(二)分化与整合:高校思想政治教育空间的社会逻辑

分化与整合是事物运行发展的基本形式,思想政治教育空间正是在分化与整合中动态生成和发展的,空间的生成是处于进行时的动态发展而不是完成时的固定样态。分化指向着事物由一到多的多样化过程,高校思想政治教育空间也经历着从一体性到多样性的分化。高校思想政治教育空间既是思想政治教育实践活动的场域依托,也是实践活动的产物,即空间本身的生产和在空间中、利用空间的生产是一致的。伴随着高校思想政治教育实践活动的部门化、职能化,高校思想政治教育空间也不可避免地走向分隔化、多样化。依据高校思想政治教育实践活动的性质之“异”,高校思想政治教育空间也分化为多种类型,如思政课教学依托的教学运行空间、思想政治教育科学研究的学术空间、组织管理思想政治教育运行的工作空间、承载文化传承功能的高校纪念空间、进行社会服务的实践活动空间等[12]。不同空间内蕴着不同的职能分工,也承载着不同的功能,由此生发出的高校思想政治教育空间也在动态分化的过程中走向具体和真实,而不是同质和空洞的。在现代化社会背景下,分化是思想政治教育空间生成过程中的自然样态,但思想政治教育空间分化积极作用的发挥也具有一定的限度,超出这个限度,分化后的空间要素便走向了不相容性,不同空间要素的矛盾将会导致盲目无序,分化带来的多样化将演变为思想政治教育的“碎片化”[13],消解思想政治教育空间应有的统一性。与分化相伴的是整合,为规避思想政治教育空间的分化导致的碎片化,思想政治教育者需要自觉主动地挖掘不同思想政治教育空间的优势和特点,通过明确理顺不同空间关系,组织协调不同空间要素,构建合宜的高校思想政治教育空间,汇聚空间育人合力,实现整体性的价值引领。