温情导生关系的困境与路径

作者: 邓启云

[摘 要]现代中国社会理性化使部分导生关系走向了异化,这种异化会导致研究生与导师的关系不够温情。现代社会的泛理化不断挤压情感空间,用理性控制情感的方式成为优势惯习,他们按契约的形式被动履行义务,情感被压制,这导致导生关系温情不再。而中国人情社会特性和导生原有人情惯习又塑造着对温情关系的强烈期待,在具有矛盾的理性作用逻辑与人情惯习的共同影响下,导生关系的现实与理想张力加剧。缓解张力、改善此部分导生关系应从打造有边界的情、理及二者混合空间的研究生教育场域着手,构建生活化的导生情感空间,重塑温情的导生关系。

[关键词]导生关系;情感复归;教育场域;惯习;义务配置

[中图分类号]G456 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2023)06-0030-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2023.06.005

教育部《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》指出,研究生教育作为国民教育体系的顶端,是培养高层次专门人才的主要途径,是国家人才竞争的重要支柱,是建设创新型国家的核心要素。和谐的导生关系是推动研究生教育发展的关键要素,但随着我国现代化发展的不断深入,导生关系出现了异化现象。

一、导生关系异化缘由与分析框架

我国的导生关系发展历程可概括为三个阶段——传统的有序、裂变的无序和重构后的有序。传统阶段导生关系以伦理本位为主呈现出家庭伦理的特征,形成了导、生之间支配与被支配的关系,生成了以道德规范为核心的行为规则和价值标准。受现代化思潮的影响,十九届四中全会后技术治理逐渐代替传统的总体支配成为国家治理的战略方向。作为国家治理体系重要组成部分的教育治理,也走向了技术化[1]。导生关系也受新的秩序要素和机制的植入发生了裂变,导生由伦理本位转向职业本位,由道德规范转向理性化和契约化,但因需求的更新和导生权责的模糊性,现实中导生冲突可能致使导生关系走向无序,所以有学者指出重构导生关系是使导生关系法治化,明晰导生权责,并配备相应的保障机制[2],使导生关系走向理性化。以理性为核心的技术治理加速了教育的现代化,也提升了研究的效率,但技术治理与人性本身之间的张力逐渐显现[3],所以随着我国社会民主化、法治化进程的不断深入,导生关系出现了异化现象[4] ,引发了社会的强烈关注。异化包括显性的行为失范和隐性的关系异化。显性如导师侵占学生学术成果,隐性如导师对学生关心不足,关系淡漠化和功利化[5]。异化的导生关系致使异常事件频发,如研究生跳楼等。那么导生关系应该具备什么特征呢?现有研究对导生关系的应然状态地调查发现,国内外导师和学生对亲密型的导生关系有着共同期待[6],我国导生期待的关系甚至超越了专业与职业的定位,在研究生眼中“生活”是亲密关系的主要元素,还融入了大量的情缘期许与追寻[7]。导师也认同导生的情缘。别敦荣教授认为导生关系的精髓在于导师不仅要对学生在学期间各方面的行为负责,还要对他们毕业后的发展和生活负责,导生关系可能会发展为“一世情缘”[8]。可见,一方面实然层面导生关系逐步走向理性化、契约化的职业关系,部分导生关系淡漠化;另一方面,导师与学生在应然层面期待着能建立超越职业关系的亲密关系——超越现实的相安疏离,达到理想的理性亲密[9]。在导生关系日益走向理性化的同时,部分导生对情感的期待也日益突显,那么为何现实中部分导生关系温情不再?导生又为何期待亲密,期盼情感回归?这部分的导生关系情感回归面临哪些问题,如何回归以建立理性亲密的导生关系?

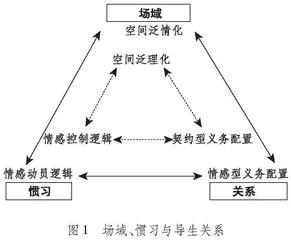

导生关系本质是一种社会关系,社会关系是场域的关系,场域是关系的系统。研究生教育场域是一个复杂的关系系统,是指导生围绕高深学问的生产和传播,通过频繁地互动而形成的关系网络[10]。导生关系是研究生教育场域关系结构的底盘和基石[11],所以分析研究生教育场域是理解导生关系的关键。同时,场域与惯习是生成性的关系,惯习制造场域,场域创造新惯习。场域是社会制度存在于客观事物中的结果,惯习是社会制度存在于身体中的结果。导生关系的变化在于导生的实践活动的变化,实践活动是惯习的活动,惯习的实践活动具有恒定性,使实践活动有法可依、有迹可循。部分导生关系日渐背离温情的这一社会现实,既在场域中,也在惯习中[12]。场域、惯习和社会关系互相塑造,互相影响。基于此,本研究拟以布迪厄的场域理论为基础,构建场域—惯习—社会关系三者的分析框架。

场域、惯习和导生关系三者共同作用,相互塑造,导生情感可能是正向加强,也可能是负性叠加。如果情感空间被挤压,则研究生教育场域泛理化,泛理化的场域塑造控制情感的理性惯习,泛理的场域和理性的惯习又共同塑造着契约式履行义务的行为方式,情感以契约的形式被动执行,或被契约压制,势弱的情感可能使导生关系出现冷漠现象。若情感远离研究生教育场域,将促使导生不再期待情感类互动,从而会再塑冷淡惯习,导生关系更趋功利,形成负性叠加。与此相对,人情惯习构建的研究生教育场域充满更多的价值与意义,让导生认为这是一个值得投入的世界,会更主动参与建构,进而升温导生关系。其亲密体验累积,场域认同加强,情感空间得到强化,又塑造着人情惯习,形成三者相互加强的正向循环。所以,场域、惯习和社会关系互相塑造,互相影响(如图1所示)。下文将对传统的正向加强与现实的负性叠加进行分析。

二、传统温情的导生关系:情感作用主导

社会世界是由大量空间组成的,这些空间称之为场域。社会世界由这三类空间组成,一为理性空间,二为情感空间,三为理性与情感的混合空间[13]。

(一)中国最初的研究生教育场域是泛情化的空间

研究生教育始于19世纪德国大学的改革,改革把科研、教学和学习统一的思想建立成为一个永久的原则。研究生教育场域是在以科研为中心、教师对学生进行科研训练中逐步形成的[14]。培养研究生能力不是通过老师说教,也不是在学习研究方法的课程中被教会的,而是通过老师和学生之间的朝夕相处而习得的[15],所以不同于在低层次教师和学生场域空间,研究生教育场域空间“更单独”、更具有“私人性”[16]和“情感性”[17]。研究生教育场域有自身的逻辑,但与社会同步,受元场域的制约。我国原有的研究生场域是泛情化的空间,因为首先研究生教育场域受我国泛情化的社会场域地制约。我国传统社会是人情化的社会空间,情感被赋予了社会关系的组织化和整合功能,它不仅作用于亲情和血缘关系,还会泛化至更大范围的社会关系的组织化原则和整合机制,如国是更大的家[18]。我国社会还追求情理合一,而当理与情冲突时往往舍理而取情,所以我国社会是“情”被泛化的空间,“情”成为整个中国社会关系的基础和主要依托,研究生教育场域也不例外。其次,导生的交往方式构建了泛“情”化的空间。导生之间交往具有持久、直接、全面等特点,这种交往方式较为广泛而深入,构建着具有家庭化特征的导生空间,导生既关注理也关注情,在情理之中塑造着泛情化的研究生教育场域。

(二)泛情化研究生教育场域塑造着导生的人情惯习

场域和惯习都是社会制度的产物,场域体现在事物中,惯习寄居于身体中[19],惯习是行动者相对稳定的行为倾向系统,它促使行动者对当下和未来的行为作出选择。中国社会的人情惯习也指导着研究生教育场域的情理实践。首先,导生相处强调合乎情。中国人强调情理合一,但更重情。中国人相处,认为做到“近情”比“近理”更重要,导生相处,也遵循着人情惯习的逻辑。导师对学生的“人情”算不清,学生也还不完,并且将会一直持续,所以学生帮导师完成非学业的事情,虽不是义务,但合情。其次,人伦规定了导生的人情内容。人情与伦理是社会规范的一体两面,人伦是伦理思想对人情的规定,会导致导生的相处方式类似于父子或母子,这是缘于“一日为师,终生为父”的人伦,所以导师不仅会关心研究生的学习,也关心其生活,甚至这种关心会持续一辈子,同时作为学生,也应尊师重教,不仅要向老师学习“做学问、研学术”,还要学习导师的“为人、做人”。最后,师门文化的逐级传承加强了人情惯习。导生之间长期的面对面交流方式,生活与学习相互嵌套,能深刻表达情感和需要,这种类亲属的关系和交互方式相互加强,共塑着师门的认同,认同与生活学习方式在师门中一级级传承,导生的人情惯习得以共塑与加强。

(三)人情惯习生产着亲密型导生关系

场域塑造惯习,惯习所形成一套习以为常相对稳定的行为方式,主导着导生当下的行为,行为构建社会关系[20] 。人情惯习之所以能塑造温情关系,是情感的义务配置所决定的,而这种情感义务配置具有主动性。如“送温暖”是国家或组织对个体有“情”,个体也应对国家和组织有“义”,应配合国家的治理措施,这就是所谓的有情有义,情感连带着义务,这个义务是根据传统文化形成的自愿性义务,不是法律所要求的。导师如父般的传统,这是继承下来的传统,是被大家广泛认同和接受的。导生关系是有“情”有“义”的,导师与学生均对其“情”有所期待,也会主动承担其义务。正是因为导师对学生的如子女般的“情”,所以导师会主动承担其“义”,对学生的学习、生活及毕业后的发展负责。研究生都有建立导生亲密关系的期待,但亲密关系能否建立的关键在于导师的回应[21],而情感义务配置的双方都具有主动性,所以亲密的、温暖化的导生关系在具有人情化的研究生教育场域中会成为常态。

三、现实淡漠化的导生关系:情感作用式微

(一)扩大与挤压:泛理化的研究生教育场域压缩导生情感空间

1.研究生教育场域逐步发展成为理性空间。改革开放后,我国步入现代化社会,理性空间日益扩大。现代化社会的核心是理性,理性之所以备受推崇,是因为它能显著提高效率。理性基于“无恨亦无爱”的原则、精心规划和仔细盘算,它无处不在,现代国家完全依赖于一个经过特殊训练的组织系统,而这个系统的非人性化特征严重影响人们的积极性和创造性,最后又陷入强调效率却效率低下的悖论中,形成韦伯著名的忧郁“铁笼”[22]、福柯的“监狱”。它们是一种理性被泛化的空间,而这样的“铁笼”或“监狱”空间充斥于现代社会,当代研究生教育场域也不能幸免。

我国研究生教育场域逐步转化成泛理空间。一方面,高校办学资源配置项目化,技术管理成为高校的主要管理方式。项目和论文在高校中类似齐美尔论述的社会中的“货币”,它们成为高校间价值表现形式和等价物,项目和论文的等级和数量成为追求的终极目标,这是因为由政府部门主导的评价多依据项目与论文,而设置的学校类别诸如双一流、高水平、重点、示范,学科类诸如优势、一流、特色等被赋予了相应的等级和利益,实际已被奉为高校办学的“绩效指标”,成为官方将髙校分为三六九等的重要依据,也是高校获取办学资源的重要依据[23]。提升项目和论文的数据是获得“绩效指标”的直接通道。不断的评价提供持续的刺激,加剧的竞争使研究生教育场域成为更趋理性的空间。另一方面,在高校行政管理压力的分摊下,行政目标联结导师职位晋升,研究生教育场域成为了制器空间。导师为获得财政资源与声誉的双重利益,必须在学术场域里不断奋力“拼杀”,以满足不断加码的指标要求,甚至不惜拼命搏命,作为高校科研主力军的导师群体承受着极限的身心压力[24],导师对自己加码的同时也对研究生加码,导师和研究生被裹挟前进,研究生教育场域被异化为“制器空间”,而非柔性的育人场合[25]。同时研究生教育治理的技术化和理性化使导生关系加速走向职业化,其情感空间日益缩小,研究生教育场域逐步成为了泛理空间。

2.重构情感空间成为导生的内心诉求。现代化过程是不断扩展理性空间、压制情感空间的过程,压缩的情感空间引发了社会的诸多矛盾,寻求情感空间成为了理论的反思与内在诉求,而重建情感空间具有重要的历史与文化基础。这是因为中国社会空间本身就是典型的情理型社会空间,个体和组织的行动要注重情理交融,研究生教育场域也是如此。研究生教育场域应是理性空间与情感空间并存的场域。研究生教育场域是导师与研究生在教育教学、科研指导和日常交往等活动中完成研究生培养任务的空间,包括制度性空间(教育教学、科研指导)和非制度性日常交往空间。科研指导是以理性为主的空间,教育教学则是情理混合的空间,这个空间既是训练“术”的理性交往空间,也是培育内在道德品性的“道”的空间,更是形成情感交流、依赖及发展的情感空间。非制度性日常交往空间是研究生眼中涉及“生活”内容的空间,是生成亲密关系的“情感空间”,而具有情感空间的研究生教育场域更有助于提高研究生的培养质量,因为情感是导生人际交往的正常需求,也是研究生培养的现实需要,这种需求是源自我国的深层文化——“合情合理、情理兼顾、情理平衡”。

(二)主导与退缩:两者矛盾的作用逻辑使理性惯习成为优势选择

1.理性化场域塑造着理性惯性,人情惯习被压制。陈向明在《旅居者与外国人》中提到,中国人的全部生活是一种情感生活。中国人隐藏着深沉的情感主义,期待着有来有往,能经常性地关心,能深入交流,内心能体验到温暖的交往[26]。改革开放后效率至上的潮流盛行,情感不再是作为一种资源去经营,更多的是压制与忽略。在 “多出人才,快出人才”目标的引导下,我国的高等教育走向了普及化,研究生教育也已达到了大众化[27]。高等教育在精英式向普及化转化的过程中,出现了部分背离高等教育初衷的现象,理性、效率与功利性不断被强化,教育目标功利化,高等教育文凭化问题突出,教育不再那么关心人的心灵世界,论文、项目成为导生的唯一追求,原本充满丰富情感的导生关系,被论文、项目简化宰制。以科研成果为禀赋的“入场”与“评价”是导师遴选与晋升的直接依据[28],不断塑造着导师的认知和行为倾向。导师群体“以科研为中心,以成果为导向”的理性惯习不断被塑造、强化,以单一学术成果挂钩学历、学位的研究生培养机制同样如此。虽然导生理性惯习的形成可能会受到原有的人情惯习的阻碍,导师与研究生个体或群体可能会无意识地坚守着自己原有价值观念和行为方式的人情惯习,但泛理化的研究生教育场域塑造理性惯习,理性惯习又构建泛理的研究生教育场域,在两者互相强化下,人情惯习作用日渐式微,退缩至内心对情感的期待。