随班就读支持保障体系建设的困境与思考

作者: 王淑琴 王俊丽

[摘要]随班就读是富有中国特色的融合教育形式,也是当前我国适龄特殊儿童少年的主要教育安置形式,建设完善的随班就读支持保障体系是提高随班就读质量、发展融合教育的基本前提。笔者在充分调查研究的基础上,发现Z市随班就读支持保障体系建设工作面临着资源总量不足、政策体系不健全、工作机制不完善、融合教育理念得不到充分认可等困境,提出扩大融合教育资源、加强政策体系建设、畅通工作运行机制、进一步优化外部环境等建议。

[关键词]随班就读;融合教育;支持保障体系;特殊教育

[中图分类号]G760[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)02-0036-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.02.007

“融合教育”是指教育应当满足所有儿童的需要,每一所普通学校都必须接收服务区域内的所有儿童入学,并为这些儿童都能接受到自身所需要的教育提供条件[1]。它不仅是一种教育理念,也是特殊教育发展的趋势和方向。“随班就读”这一概念首次出现在《中国残疾人事业五年发展纲要(1988-1992年)》中,通常是指让具有一定能力的适龄残疾儿童少年就近进入普通学校,同普通学生一起学习、一起活动,共同进步。在我国,融合教育的形式主要为随班就读,因此,随班就读工作的质量和水平也就代表了融合教育的发展水平。国家教育统计数据显示,目前我国义务教育阶段随班就读的残疾儿童少年数量已经占到适龄残疾儿童少年总数的50%左右,成为特殊教育的主体。可见,提高随班就读质量对于发展融合教育、构建高质量的特殊教育体系至关重要。

一、问题的提出

随着两期特殊教育提升计划的实施以及《残疾人教育条例》的修订,融合教育被提升到了前所未有的高度[2][3]。《中国教育现代化2035》提出“全面推进融合教育”,教育部2021年的工作要点是“以适宜融合为目标,办好特殊教育”。可见,发展融合教育是一段时期内我国特殊教育工作的重点。随班就读是富有中国特色的融合教育形式,自从1994年国家教委印发《关于开展残疾儿童少年随班就读工作的试行办法》以来,各地一直在以随班就读为着力点,大力发展融合教育。

当前,在我国还存在着概念理解的问题。有学者认为,随班就读是中国特色的融合教育;还有学者认为,随班就读是浅层的融合教育、是融合教育发展的初级阶段。但不论哪一种理解,随班就读和融合教育都不仅仅是指让特殊儿童与普通儿童坐到同一间教室里学习,而是除了物理空间的融合,还要考虑教育的融合、交往的融合、心理的融合、社会的融合等诸多因素。只有建立完善的随班就读支持保障体系,对普通学校的随班就读工作进行科学而持续的指导和服务,才能让特殊儿童真正融入普通教育。教育部《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》在“完善随班就读资源支持体系”一项中提出了“加强资源教室建设”和“发挥资源中心作用”的要求,同时提出注重课程教学调适、完善残疾学生评价制度、加强校园文化建设、提升教师特殊教育专业能力等相关要求[4]。Z市地处欠发达地区,教育理念、人才储备、经济发展等诸多方面与发达省市尚存在一定差距,为全面掌握该市随班就读工作的开展情况,促进随班就读工作健康快速发展,笔者以自编调查问卷的方式,分别于2018年、2021年对该市所有县(市)区随班就读工作情况进行了调查。通过对调查结果的科学统计和认真研究,梳理了该市近年来随班就读工作所面临的困境和存在的问题。

二、随班就读工作的总体情况

Z市现有21所特殊教育学校(机构),涵盖学前教育、义务教育及高中教育阶段,招生类别覆盖七类残疾学生。经过多年努力,已经建立起以普通学校随班就读为主体、以特教学校为骨干、以各级资源中心为支撑、以特教班和送教上门为补充,公办民办协同发展的特殊教育体系,基本实现了零拒绝、全覆盖,能够满足适龄残疾儿童少年的入学需求。

(一)随班就读工作得到应有的重视,已经形成以随班就读为主体的教育安置体系

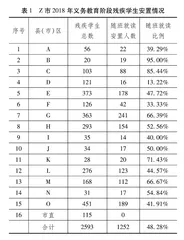

笔者共对义务教育阶段随班就读学生数量和比例进行了两次调研。2018年数据显示,全市随班就读学生占残疾学生总数的48.3%(见表1);2021年数据显示,全市随班就读学生占残疾学生总数的49.9%(见表2)。三年中,随班就读学生比例由48.3%增加到49.9%,增加了1.6个百分点,与全国随班就读学生比例持平,说明Z市随班就读工作正在稳步推进,达到了预期目标。同时,通过问卷调查发现,普通学校对随班就读学生的残疾类型、残疾程度的包容性也在逐步增强,以随班就读为主体的教育安置格局已经形成。

(二)随班就读支持保障体系初具规模,融合教育发展基础稳步增强

Z市于2017年成立了市级特殊教育资源与指导中心,并通过特殊教育提升计划要求各县(市)区成立区级特殊教育资源中心和残疾人教育专家委员会。2018年数据显示,全市15个县(市)区,除开发区外,都成立了区级资源中心,市、区两级资源中心共有工作人员38人(见表3)。2021年数据显示,全市17个县(市)区(其中新增2个区划)中,12个县(市)区成立了区级特殊教育资源中心,共配备了60名工作人员(见表4)。

从表3、表4可知:2018年全市共有资源教室30个,而2021年全市共有资源教室48个,比三年前增加了18个,增幅达60%,说明随班就读工作的物质基础在不断夯实,保障能力在大幅提高。48个资源教室共配备专、兼职资源教师91人,这些硬件条件的配备和软件条件的改善为扩大随班就读比例、提高随班就读工作质量奠定了基础。

(三)特殊教育教师的专业素养进一步提升,施教能力普遍提高

通过对Z市2021年特殊教育教师专业背景及接受培训情况调查得知:2021年特殊教育教师本科及以上学历占比62.4%,学历层次较2018年有较大提高。这3年中,国培、省培强化了特殊教育教师的专业技能培训,市级教育行政部门每年组织100名特殊教育管理者及专任教师进行业务培训,区级资源中心加大了对辖区内资源教师的指导和培训力度。有的区级教育行政部门开展了针对普通中小学的特殊教育通识性培训,增强了普通中小学教师承担融合教育主体责任的意识,培养了普通学校教师实施特殊教育的能力。

三、随班就读支持保障体系建设所面临的困境

在相应政策和举措的推动下,Z市随班就读支持保障体系已经形成了基本架构,在原有基础上取得了较大进展。但从调查结果来看,该市随班就读支持保障体系的建设与发达地区、发达省市及随班就读学生的实际需求相比还存在一定差距。

(一)资源总量尚显不足

一是资源中心建设不足。至2021年,全市共建设市、区两级资源中心13个,还有5个县(市)区没有成立区级特殊教育资源中心,17个县(市)区仅有近半数地区成立了残疾人教育专家委员会;部分区域既没有设立公办特殊教育学校,也没有民办特殊教育机构填补空白,随班就读巡回指导的工作职责无法落实。

二是资源教室数量不足。2021年,全市共有随班就读学生1968人,有48个资源教室为这些学生提供服务。教育部印发的《普通学校特殊教育资源教室建设指南》中提出“招收5人以上数量残疾学生的普通学校,一般应设立资源教室”,可仅从平均数量上计算,Z市资源教室总量就有较大缺口,且资源教室的分布不够均衡,农村、偏远地区的资源教室更少,这与该市随班就读学生的实际需求相比,还有较大的差距。

三是资源教师数量及专业力量不足。全市48个资源教室共配备专、兼职资源教师91人,资源教师队伍已经初具雏形,但教师的数量和专业素养仍有较大差距。91名资源教师中,兼职教师85人,专职教师仅有6人,且相当一部分资源教师是由年龄大、临近退休,甚至不能更好地胜任学校其他工作的教师来担任,可见,资源教室的专业力量还比较薄弱。

(二)政策体系不健全,一些关键问题没有得到解决

二期提升计划实施以来,各县(市)区均出台了本区域的特殊教育提升计划,加强了资源中心和资源教室的建设。但在实际工作当中,相当一部分地区没有通过相应的配套政策对资源中心和资源教室的工作职责、运行机制、管理办法、督导评估等工作进行详细规定,“随班就读学生的生均经费”“融合教育教师的待遇”“资源教师的认定与管理”“随班就读工作的督导与评估”等关键问题没有得到解决或落实不到位,从而导致随班就读工作推进困难。

(三)工作机制不完善,随班就读质量亟待提高

全市已经建立了“市中心—区中心—资源教室”三级随班就读支持保障体系,但相当数量的资源中心没有办公经费,缺少专职工作人员;有办公经费的也基本都是一次性投入,没有形成长效机制;各县(市)区对资源教室的投入也基本上都是一次性投入,没有后续的经费支持和跟踪指导。“市中心—区中心—资源教室”的三级管理和运行机制没有建立起来,市中心对区中心指导不够,区中心不能定期深入普通学校或资源教室进行巡回指导,资源教室及相关设施设备没有充分发挥作用。

2018年调查数据显示,全市共有378所普通中小学实施了随班就读教育,能够提供辅具、课程调整等随班就读支持服务工作的学校只有24所,占比仅为6.35%;24所学校当中,只有10%的学校针对残疾学生的情况制定了IEP(个别教育计划),17%的学校给残疾学生安排了单独的课程,6%的学校提供了特殊的教具和辅具(见表5)。而且,在日常工作中,残疾学生在普通学校读到中年级以上就会因跟不上进度而回流到特殊教育学校。这部分学生残疾程度较轻,但学业成绩反而不如一直在特殊教育学校就读的学生,有的甚至没有养成良好的行为习惯。这说明普通学校里的残疾学生没有得到应有的关注与支持,且一段时期内普通学校“随班就座”的现象比较普遍,随班就读的质量亟待提高。

(四)融合教育理念得不到充分认可

融合教育的推进需要政策、机制、学校、家庭、社会等多方面的合力。调查中发现,目前Z市融合教育发展社会环境还不尽如人意。

一是普通学生家长接纳程度较低。2018年通过向普通学校、普通学生家长发放调查问卷的方式,间接和直接地调查了普通学生家长对随班就读教育模式的认可度。结果显示,大部分普通学生家长并不愿意自己孩子的班级里有残疾学生。根据对所设计问题回答的整理,其原因大致是:家长认为残疾学生会影响班级学习秩序,会影响到自己孩子的学习和发展。

二是普通学校接纳程度低。每年招生入学季都会出现一些普通学校拒收学区内适龄残疾学生的情况,其客观原因是学校不具备为这些学生提供教育支持(教育、指导、康复训练、辅具、安全管理)的能力,或无法解决普通学生家长和残疾学生家长之间的矛盾或冲突。

三是社会接纳程度低。2018年回收的社区调查问卷显示,能为残疾孩子知识学习、课后康复、融入社区生活提供支持条件的社区少之又少。

四、加强随班就读支持保障体系建设的思考及建议

随班就读是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径,是提高社会文明水平的重要体现[5]。特殊儿童在生理、心理、学习、交往、生活自理、社会适应等方面存在诸多的特殊性,必须建立完善的支持保障体系,为特殊儿童提供适合的支持性教育与服务,才能让特殊儿童更好地融入普通教育,最终融入社会。根据Z市目前随班就读工作存在的主要困难和问题,提出以下建议。

(一)进一步加强网点布局和教师队伍建设,继续扩大融合教育资源

一是加强资源中心建设。牢牢把握国家《教育事业发展“十四五”规划》和《第三期特殊教育提升计划(2021-2025年)》落地之机,继续加强市、区两级资源中心建设。一方面,要加强市级资源中心建设,并提供必要的政策和经费支持,强化市中心对区中心的指导。另一方面,要加强区级资源中心建设。加强开发区特殊教育学校及资源中心的建设,配齐区级资源中心;加强非城区区级资源中心的业务指导和人员、经费支持,采取相关举措,强化区中心对普通学校及资源教室的巡回指导。

二是加强资源教室建设。根据随班就读学生的分布情况,对资源教室的建设进行统筹规划,以农村地区和开发区为重点,统筹考虑学前教育、义务教育、职业高中教育各学段,继续扩大资源教室总量,为资源教室提供持续的经费支持,提高普通学校实施融合教育的保障能力。