我国近20年课程领导力研究进展与未来走向

作者: 玄兆丹

[摘 要]为整体梳理我国课程领导力研究现状与发展趋势,运用文献计量可视化软件CiteSpace绘制2002—2020年课程领导力研究CNKI载文的知识图谱,揭示了课程领导力领域的研究力量布局、研究热点和研究脉络。结果显示:课程领导力研究发文量波动较大,主要发表于课程或教育管理类期刊;课程领导力研究的机构和作者合作网络较为分散;以课程领导、课程领导力、学校课程领导、校长课程领导、教师课程领导等关键词为主线大致形成了3个研究阶段,并从本体论、价值论、认识论等方面进行课程领导力的解构。未来研究将向课程领导共同体、课程领导力实践模式、影响因素作用机制、评估等纵深方面拓展。

[关键词]课程领导力;知识图谱;合作网络;关键词共现

[中图分类号]G420 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)04-0121-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.04.020

随着2001年新课程改革尤其是三级课程管理制度的实施,课程领导力走进课程研究的视域。近年来国家出台了一系列政策指向学校要为学生提供个性化、适应未来发展的课程,如2014年国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,赋予学生更多选择权,让学生实现选科选考[1]。 2019年和2020年相继出台了《中国教育现代化2035》和《深化新时代教育评价改革总体方案》,对我国新时代的基础教育进行了整体布局与远景规划[2][3]。 2020年新的高中课程方案和课程标准的实施,旨在培养学生核心素养。课程作为学校育人目标和办学理念的载体,牵课程一发,动学校全身。因此,课程领导力在当下深化课程改革、追求学校内涵式发展的背景下再次引起关注,可见系统梳理我国近20年相关领域的研究进展正当其时。

一、研究缘起

课程领导力和课程领导的英文表达均为“curriculum leadership”,目前国内学者对两者的理解大致有两种:一是没有严格区分课程领导与课程领导力的不同,认为两者的实质是相同的,只是翻译不同;二是课程领导力与课程领导是不同的概念,课程领导力是一种综合的领导品质或能力,而课程领导更强调领导过程[4]。从研究领域来看,课程领导多见于课程论的学者使用,而课程领导力这个概念较多的是教育管理学的学者使用。综合以上观点,本文采用第一种观点,使用课程领导力这一表述。

关于课程领导力研究脉络,仅有少数几篇文章从研究内容这一维度进行了分析。王利、何玉凤分别对课程领导力研究进行了梳理,发现课程领导力研究集中于内涵等基本概念的探讨[5][6]。金志远则从课程领导力的主体、职能、策略和课程领导的道德等方面进行综述[7]。袁娇等利用Bicomb软件对2002—2016年发表的195篇文章分析,发现我国课程领导力研究主要集中于3个领域:课程领导力的实践探索、校长课程领导力及校本课程领导力研究[8]。

近年来,知识图谱作为文献计量的新方法在我国得到了广泛应用[9]。CiteSpace知识可视化软件通过图谱可视化技术,展现出一个知识领域的演进历程和热点动向,具有直观性、科学性和客观性的特点,有助于更全面地了解研究前沿和整体脉络[10]。利用CiteSpace可视化分析,通过合作网络、关键词共现等分析手段,对近20年课程领导力的研究成果从多维度进行分析,可立体展现我国课程领导力领域的研究力量布局、研究热点和研究脉络,加深对课程领导力研究进展的认识与把握,为后续研究工作提供参考和借鉴。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究数据来源于“中国知网”的期刊数据库,以“课程领导”或“课程领导力”为篇名或关键词,由于关于课程领导力的第一篇文章发表于2002年,所以设置的检索时间为 2002—2020 年,“期刊来源”为核心期刊和CSSCI,共检索到论文264篇,在剔除卷首语、会议通知等不相关的一些文献后,总共得到259篇样本文献。

(二)研究方法

本研究使用CiteSpace5.7软件绘制课程领导力知识图谱。其中,合作网络分析是指以聚类视角图谱来体现课程领导力研究者的合作特征。通过对研究者合作特征的整体结构分析,了解关键节点及其连接。合作网络分析包含机构、作者两个维度,其中,机构合作网络分析用于展现课程领导力领域的研究力量布局,作者合作网络分析用于识别课程领导力领域的作者分布样态及合作关系。关键词共现分析是指通过聚类视角图谱、时区视角图谱和关键词突现性来分析课程领导力研究的关键词共现情况。其中,关键词突现性(Burst)是指某个时期学者发现了课程领导力研究中的新领域和新视角,能够代表一定时期的学术前沿。通过对样本文献的文本分析,结合CiteSpace的数据分析结果,深入剖析课程领导力研究特点与发展脉络,并以此为基础提出对课程领导力研究的未来走向。

三、研究结果及分析

(一)发文量时间分布特征

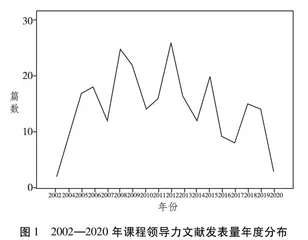

2002—2020年课程领导力研究总体而言发文量较少,趋势波动较大,呈现先快速增长后缓慢下降趋势(见图1)。在2008年达到第一个高峰值25篇,2012年存在一个发文量激增的高速增长点26篇。

(二)期刊的来源分布

课程领导力研究的文章主要发表在课程类或教育管理类期刊上,设置了课程或管理栏目的教育综合类期刊也是课程领导力研究文章发表的主要期刊。2002—2020年载文量超过5篇的核心期刊如表1所示。

(三)研究力量分析

通过作者和机构共现分析图谱可以直观地了解课程领导力研究的核心作者、机构分布样态及作者和机构合作网络情况。对作者和机构进行共现分析时,时间段(Time Slicing)设为 2002—2020年,时间切片(Year Per slicing)设为1,节点类型(Node Types)设为作者(Author)和机构(Institution),网络裁剪方式(Pruning)为路径裁剪(Pathfinder),其他参数设为默认。

1.作者共现分析。通过分析核心作者的研究方向和所属机构,可以帮助我们了解课程领导力领域的影响力度和范围。根据普赖斯理论,核心作者的标准可以通过普赖斯定律“N=0.749(η max)1/2”确定。其中,η max为该研究领域发文量最多的作者论文篇数[11]。由此可推,课程领导力研究的核心作者发文量至少为3篇,具体情况见表2。可知,课程领导力研究者的研究方向多为课程与教学论,所属机构集中于教育学院、课程与教学研究所等。课程与教学论领域的研究者是该主题核心期刊的发文主体,引领着国内课程领导力的发展趋势。

在共现图谱中,节点大小代表其出现的频次,连线的粗细程度表明作者合作程度。由图2可以看出,该图谱中,有290个节点,114条连线,网络密度为0.0027,大部分节点是孤立存在着的,仅出现 2组3个及以上节点连线,其中一组以吕立杰研究者为核心向外辐射形成网络结构,其余的几组均为2个节点的连线。这表明从作者合作网络来看,虽然从事课程领导力研究的学者较多,但作者的合作网络总体上较为分散,只有少部分2~3人的小团队选择合作进行课程领导力研究,并呈现合作作者多隶属于同一机构的网络状态,大部分研究者之间的合作较少。

2.机构共现分析。从机构合作网络来看,课程领导力研究机构的合作网络整体上很分散,其中华东师范大学课程与教学研究所是最活跃的机构(见图3)。具体而言,该图谱中,有216个节点,46条连线,网络密度为0.0021,各机构间的合作较少。其中一部分机构存在合作,比如东北师范大学教育学部和江南大学田家炳教育科学学院,西南大学教育学院和西南大学教育科学研究所等,但总体上尚未形成紧密的合作网络。从发文量来看,在图谱中,节点越大说明该研究机构发文量越大。发文量排在前三的依次为华东师范大学课程与教学研究所(13篇)、东北师范大学教育学部(10篇)、西南大学教育学院(9篇)。

(四)研究内容时区图谱分析

1.关键词共现图谱特征。在课程领导力研究关键词共现视角的图谱中,字体越大表示该关键词在样本文献中出现的次数越多。从图4可知课程领导出现的频次居于首位,总共107次。其余频次在10次以上的关键词有课程领导力、校长、学校课程领导、课程改革、校长课程领导、课程管理、校长课程领导力、教师课程领导等。中介中心性描绘的是节点建立起两个不相关节点之间关系的桥梁,具有较高的中介中心性凸显出节点在结构中的重要程度和影响力。在课程领导力研究的关键词图谱中,十字符号越大说明中心性越强,由图4可知课程领导(0.69)的中心性占据首要地位,其余具有较高中介中心性的节点(中介中心性>0.1)依次为学校课程领导(0.27)、课程领导力(0.23)、校长课程领导(0.23)、校长课程领导力(0.15)、课程改革(0.14)、校长(0.13)、教师课程领导(0.13)、中小学(0.13)。

2.关键词时区图谱分析。在课程领导力研究关键词时区视角图谱中(见图5),通过对关键词的时间分布样态、发文量与研究内容的分析,将关键词的演化分为3个阶段。第一个阶段是研究的起步探索期(2002—2009年),此时关于课程领导力的研究多从概念建立、概念描述、角色任务和校长课程领导力等方面展开。这个阶段的高频关键词有课程领导、校长课程领导、校本课程、学校改革、学校课程领导及校长课程领导力等。该阶段由于2001年第八次课程改革提出三级课程管理,学校被赋予课程权力,课程领导力开始进入大家的视域。钟启泉先生的《从“课程管理”到“课程领导”》是我国探讨课程领导力概念的开端[12],作为学校课程领导力的首要主体——校长课程领导力也由此备受关注[13]。

第二个阶段是研究的激变突增期(2010—2014年),这一阶段研究内容较为多样,主要集中于课程领导力理论和教师课程领导力等方面的研究。这个阶段的高频关键词有交易型课程领导、创造性课程领导、转型的课程领导、教师领导者与教师专业成长。该阶段随着国外课程领导力理论的不断引进,研究者们的关注点是课程领导力理论的阐释及其对我国课程领导力的借鉴与价值[14];随着上一阶段对校长课程领导力的深入探讨,不少研究者将焦点转向教师课程领导力,开始重视教师在课程领导力中的价值[15]。

第三个阶段可以看作研究的持续发展期(2015年至今),研究内容与相关领域的新近发展密切联系。这个阶段的高频关键词主要有有分布式课程领导、专业自主权和课程领导共同体等。领导学和教育领导领域的最新进展折射出课程领导力研究的新视角,比如变革领导力、分布式领导力、道德领导力等的发展激发了课程领导力研究的活跃度[16]。以“去中心”为特点的分布式领导力时代到来,强调正式和非正式领导者的专业领导和道德领导,学习型组织的构建、专业精神的塑造、学校共同体的搭建、教育民主的发展成为课程领导力探讨的热点问题[17]。

(五)研究内容聚类图谱分析

在课程领导力研究关键词聚类视角图谱中(见图6),关键指标Q=0.744(Q>0.3),S=0.6881(S>0.5)说明聚类分析具有显著性和较高信度。由图6可以看出,该图谱中,有410个节点,865条连线,网络密度为0.0103。通过聚类可以了解近20年的课程领导力研究主题主要涉及课程领导、课程领导力、学校层面、学校课程领导、校长课程领导力、分布式课程领导与课程改革。

关键词作为文献内容的核心表现形式,能够很好地反映出样本文献的文本属性特征。依据关键词聚类分析并结合课程领导力文献的文本分析,可以发现,我国近20年课程领导力研究从本体论角度涉及课程领导力的本质及内涵研究,从价值论角度涉及课程领导力的价值、目的、功能等研究,从认识论角度涉及不同层级课程领导力的策略、影响因素、改善等方面的研究。

1.本体论:课程领导力的本质、内涵研究。从本体论的视角,主要关注课程领导力是什么,聚焦于其本质、内涵的探讨。检视不同学者对课程领导力的研究,将其定义呈现多元化的现象,从功能观、要素观、过程观、任务观等视角界定其内涵。比如余进利从过程性视角提出课程领导力是通过领导者发挥影响力,通过合作达成课程发展的过程[18]。有研究者提出要从历史发展的脉络去考察课程领导力的内涵特征,总结以往学者对课程领导力的研究,将其内涵界定为:以课程与教学作为核心要素,以教师专业发展、资源和学校文化作为保障条件,以学生学习为结果指向。不同研究者在阐述课程领导力的研究,将其定义时着重于上述要素中某几个方面,而课程的发展是系统工程,需统整课程、学生、教师及资源文化等多要素[19]。随着课程理论的发展和后现代思潮的产生,近20年课程领导力的内涵也发生了转变:从重视课程开发操作程序、流程的工具取向转向关注课程开发理念引领的价值取向,更加注重对课程的理解与传递。课程领导者要持系统论的观点,依托于课程要素,根据学校情境扮演不同的课程领导角色,采取相应的课程领导策略和行为提升课程品质,最终实现教师的专业发展和学生学习效果的提高。