立法视角下学前教师的权益保障:国际经验比较与启示

作者: 赵森 黄青

[摘 要]学前教师作为个体生命开端的守护者与领航人,其水平直接影响着学前教育质量。从国际上看,美国形成了由联邦奠基、州政府因地制宜配套的法案,法国以立法形式确定了全方位的学前教师培养与管理体系,加拿大颁布了《学前教师法案》专项法案并构建了沟通渠道,新西兰特有“幼儿教师集体协议”……这些做法均有力保障了各国学前教师的权益。对照国际经验,我国未来学前教师法律政策发展需进一步思考的方向为:进一步明确学前教师的法律身份,依法对其专业发展进行赋权增能;切实提升经济欠发达地区学前教师的基本权益,积极打造教师反馈交流的平台;深化学前教育机构治理体系改革,促进教师专业资本实质发展。

[关键词]学前教师;学前教育法;权益保障;专业发展;国际经验

[中图分类号]G451 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)04-0114-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.04.019

人生百年,立于幼学。在当前乡村振兴的背景下,办好农村学前教育是助力乡村振兴伟大事业的源动力。学前教师作为学前教育体系中的核心参与者,是学前教育质量的保障者与教育行为的具体执行者。早在2012年,经济合作与发展组织(OECD)就明确提出“学前教育质量中核心的评价标准主要在于学前教师”[1]。2018年,我国国务院颁布了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(以下简称《意见》),明确提出了加强教师队伍建设的引领目标。随着《意见》的出台,推动我国学前教育教师队伍的高质量发展,增强其权益保障成为社会重点关注的问题。多年以来,教师法律身份不明、权利保障乏力等问题严重制约着学前教育事业的发展。我国学前教育学者曾多次提出,明确学前教师的身份地位、待遇、专业发展等基本权益保障的必要性与迫切性[2]。当前,我国学者多聚焦于学前(幼儿)教师的政策、立法、教育资源、工资待遇、教育惩戒权、教师身份等专题性研究。然而这些研究往往局限于学前教师队伍的某一层面,缺少整体性把握。鉴于此, 笔者从国际视角对学前教师权益保障进行多维度、多层次的典型案例分析,在此基础上对完善我国学前教师法律保障提出参考思路。

一、学前教师法律身份与权益保障的内涵概述

(一)法律身份释义

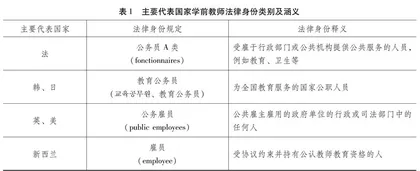

教师法律身份基于法制下与其他关系主体的定位,明确教师持有法定的准则规范以及权利义务,并框定了其法律适用范围。在世界各发达国家的立法实践中,学前教育相关法除规范着教师法律身份外,也作为制约与影响其法定职责、社会地位、工资福利、权益保障等重要内容的法律依据[3]。根据国内外法律现状,教师法律身份普遍被划分为“公务员、教育公务员、公务雇员、雇员等类型” [4]。主要代表国家学前教师的法律身份规定及内涵如表1所示。

表1 主要代表国家学前教师法律身份类别及涵义

主要代表国家法律身份规定法律身份释义

法公务员A类(fonctionnaires)受雇于行政部门或公共机构提供公共服务的人员,例如教育、卫生等

韩、日教育公务员

(、教育公务员)为全国教育服务的国家公职人员

英、美公务雇员

(public employees)公共雇主雇用的政府单位的行政或司法部门中的任何人

新西兰雇员(employee)受协议约束并持有公认教师教育资格的人

从上表可以看出,在法国、日本、韩国等国家,公立学前教师的法律身份隶属于国家公务员,享有与其他公务员同等的社会地位、福利待遇、岗位培训等[5]。而在美国、英国、加拿大等国家,公立学校学前教师处于公务员兼雇员两种法律身份之间,具体而言既属于国家法律所承认的公务员身份,享受公务员的基本待遇和义务限制,同时又与当地签约机构还保持着契约关系,需遵守工作合同当中的系列条约[6]。而在新西兰,学前教师处于雇员身份,与当地幼儿园属于合同契约关系,国家并未直接干预管理,而是将幼儿教师的培养与招聘权让位于市场,即弱化行政指令依赖路径,以发挥市场的自主调控能力。

(二)权益保障内容

教师权益“一体两翼”,囊括了教师权利与合理利益。《中华人民共和国教师法》中明文指出了教师所持有的6项权利,分别为:“教育教学权、科学研究权、指导评价权、获取报酬权、民主管理权、进修培训权”;合理利益则包括教师的“工资收入、社会保险、津贴补助”等[7]。国际上教师权益内容主要围绕薪酬待遇、社会地位、工作福利、专业发展等进行。例如,美国以全美教育协会(National Education Association,NEA)为教师权益保障代表,切实保障学前教师的工资待遇、工作条件、退休福利等权益;新西兰政府借助各种津贴补助手段提高教师待遇、保障教师合理培训权,促使教师优质化教学。此外,立法政策也是法国保障教师权益的关键手段,以此为基线维护教师的社会地位、薪资待遇、专业发展等合理权益。

具体而言,学前教师权益涉及个人层面与集体层面。在个人层面,包括个体专业发展、教育空间保护、教学内容创新、教育惩戒、资源分配、劳务报酬、公正评价、生命安全等。学前乃至所有教师有权免受基于种族、宗教信仰、肤色、性别、性取向、性别认同、性别表达、身体特征、残疾、婚姻状况、家庭状况、年龄、血统、居住地、社会经济背景等的歧视。在集体层面,包含成为代表其专业组织的成员、为组织服务并由其代表、遵守并期望其他成员遵守组织的职业行为守则、在确定评估教师专业表现的标准和程序方面有发言权、受到签约合同中概述条款的保护、就待遇和工作条件进行公平公正的申诉程序、教学期间和退休时获得应得的财政保障等。同时,教师有责任积极支持教师共同体的事业发展目标,规范教师与其任职部门之间的关系,提高整体教育质量和学校声誉。

二、国际学前教师权益保障的专项政策法规

美、法、加、新四国均为发达国家,尽管在政府管理和运行体制以及社会文化传统上存有差异,但在国家性质和政治制度设计层面具有诸多共性。四国的学前教育治理体系趋向完善但又各具特色。因此,综合分析比较上述国家的举措与思路,可为我国正在进行的学前教师权益立法议程提供有益借鉴。

(一)美国——系统的联邦政府法律依托背景

美国为推进教育发展、促进人才卓越化与资源平等化,于上世纪70年代先后发布了一系列报告,旨在大刀阔斧地改革教师教育领域,以培养“能力本位”(Competence-based)的合格教师。此后,美国学前专项立法顺利出台,主要得益于美国联邦政府权威立法的高度引领及各州因地制宜推动地方配套立法。

1.联邦政府教育立法的核心引领。

美国联邦政府颁布的《提前开始法》(Head Start Act,1981)、《2000年目标:美国教育法》(Goals2000:Educate America Act,1994)作为整个国家的教育类重磅立法引领[8],其中在以建立国民教育法为核心宗旨的《2000年目标:美国教育法》中,将推动学前教育列为国家八大教育目标之首,鲜明地指出“需保障儿童能获得适宜性的高质量教育”[9]。不难发现,美国对提升学前教育质量的危机意识可见一斑。对学前教师而言,《提前开始法》中明确提出,将利用国家资金专项拨款提高学前教师薪资待遇水平。此外,美国还通过系统立法的法制手段对学前教师的薪资待遇、社会福利、专业发展等方面进行了明确规定,包括陆续通过《全体儿童的优秀教师法案》(Teacher Excellence for All Children Act,2005)、《幼儿园及中小学教师激励法案》(Incentives to Educate American Children Act,2005)等。以上均是学前教师立法的重要法案,以联邦立法的权威驱动策略,切实保障了学前教师的专业权益,维护了学前教师的职业发展路径,进而推动学前教师的质量发展朝向优质均衡的趋势迈进。

2.各州政府因地制宜的配套立法。除美国联邦的法律外,各州政府以引领立法条例为依据,逐步通过州立法步入了保障学前教师合理权益的大军行列,结合各州实际情况完善配套法律,切实落实各州地区学前教师的职业权益保障。其中待遇水平作为影响学前教师职业吸引力的一项核心因素,是各州教育法制改革的重中之重,通过实施立法权提升教师待遇,促使学前教师之间的工资趋向平衡,包括减少Pre-K项目中的教师与K-12教师以及自身内部之间的差异等[10]。此外,为推动学前教师职业发展,州政府不仅下达规定并且采取配套手段,以统一学前教师与基础教育阶段教师的工资待遇水平,如俄克拉荷马州于1998年法案中规定Pre-K教师与K-12教师持有一致的工资待遇[11]。如此一来,Pre-K教师内部之间的待遇差异也通过立法与配套保障措施得到了基本持平,通过保障基本待遇助推教师队伍的稳定性与忠诚度。

(二)法国——基于立法的全方位学前教师培养与管理体系的建立

法国的学前教育质量水平处于世界前列,这极大地归功于法国强大的中央政府以及资金支持。早在1989年颁布的《教育指导法》中就提出“教育是国家第一要务”[12]。在当时,法国政府便注意到了发展学前教育的迫切性。这些政策推动了建设卓越的学前教师从业队伍,构建了系统的学前教育治理体制,确保各部门的职员各就其位,各司其职。

1.建立国家性“学前教育治理体系”。

在国家法令确立的宏大框架下,突破了固有的单线主权困境,推动了国家权力的赋予与职能的分化。当前,完备的学前教育治理体系在法国逐渐成形,整体职权分布主要呈金字塔型。职权治理首位是一级中央政府,由国家教育部开展并执行国家教育重要决策,是教育治理系统的内核,包括政策制定、教师招聘与培训、资金下达以及国家一级教育方案的官方规定。法国政府通过“行政机构—学院”和校长系统在区域一级执行政策,负责从学前教育到中学的教育管理,其首席教育官是从大学工作人员中被国家会议颁布的法令调任,持有博士学位,是教育治理高质化的重要保障,其中有法国国民教育部下设的学校教育总局专管学前教育,主要负责学前教育各项管理与服务[13]。地方一级政策的下达则是由各地方部门主任负责[14]。这种分级式管理有利于国家层面的政策法规下沉落实,同时又将有关责任细分到各个基层。将大方向国家政策的高位导向把握与实际法令下达落实相统筹,是法国学前教育治理体系专业化发展的重要保障。

2.幼、小、中教师职业一体化发展。1989年,法国以《教育指导法》为依据,为提升学前整体师资质量设立了公立大学教师培训机构(Les instituts universitaires de formation des matres),主管教师的职业培养与教育研究,并引领教师领域的专业化改革。将原本双轨制形式的幼、小教师与中学教师转化为职业一体化的培养模式。在培养方式与资格认证的统一背景下,幼、小、中教师的薪资待遇也逐渐得到持平,法律身份也最终被纳入国家公务员序列。在原则上拥有平等的法律地位,直到法案颁布的这一年,不同教师之间的待遇差距还很大,历经这一项培养法案的改革后,学前教师的专业培训、社会地位、薪资待遇等权益都得到了充分、合理、有效的保障[15]。

(三)加拿大——《学前教师法案》专项法案的颁布

加拿大极为重视学前教育事业的发展,安大略省为促进学前教育质量的提高,于2007年颁布了《学前教师法案》(Early Childhood Educators Act, 2007),该法案作为学前教师的专项法,目的体现为维护学前教师权益体系。该法案通过设立学前教师学院、搭建学前教师职前职后专业交流平台,以及针对实际调研结果提高学前教师的社会地位和薪资待遇来保障学前教师的权益。

1.构建以“学前教师学院”为中心的权益保护体系。