社交媒体依恋对大学生主观幸福感的影响

作者: 雷祺 王礼燕

[摘要]社交媒体依恋是社交媒体依赖之后另一种普遍存在的社会现象,它对个体主观幸福感的影响值得大家深思。本文以大学生为研究对象,通过问卷调查和实证分析,探索在自我呈现的中介效应下,社交媒体依恋对大学生主观幸福感的影响。分析表明,总体上看,社交媒体依恋对自我呈现有显著的积极影响,对主观幸福感的提升有显著的抑制作用,在社交媒体依恋对主观幸福感的影响过程中,自我呈现承担部分中介作用;从构成维度上看,社交媒体依恋的不同维度对自我呈现的各个维度和主观幸福感的各个维度的影响均不同,其中社交媒体偏好对自我呈现的各维度和主观幸福感的各维度的影响均不显著。研究结论有助于我们分析大学生主观幸福感降低的原因所在,也有助于高校采取措施提升大学生主观幸福感。

[关键词]社交媒体依恋;主观幸福感;自我呈现;实证分析

[中图分类号]G775[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)05-0064-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.05.011

2021年8月中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,我国手机网民规模达10.11亿,人均每周上网时长为 26.9 个小时,在网民群体中,6~19岁网民和20~29岁网民分别占比为15.7%和17.4%。凯度公司2019年1月发布的《2018—2019中国社交媒体影响研究报告》指出,在社交媒体给生活带来积极影响的同时,人们越来越担心社交媒体给自己生活带来的消极影响,主要表现为健康影响、时间占用和个人信息安全缺乏保障,特别是注意力无法集中和消极影响方面顾虑不断加大。从调查情况来看,“00后”大学生一方面强烈依恋社交媒体,甚至出现了网络成瘾状态,另一方面又担心社交媒体给自己带来的负面影响,使自己的生活满意度降低。由此引出一系列问题——大学生群体依恋社交媒体是提高了他们的主观幸福感还是降低了主观幸福感,社交媒体依恋与主观幸福感之间有什么样的关系。本文试图借助依恋理论来回答这个问题。

一、文献回顾及假设提出

依恋理论是由Bowlby在1969年提出的,依恋本意是指婴儿与照顾者(通常是母亲)所建立的情感联结,在个体发展过程中起重要的作用[1],也是个人与特定对象之间一种充满情感的独特纽带关系(Bowlby,1988)。Schultz于1989年第一次将依恋理论应用到消费者行为研究中,他认为依恋是所有物具有的多维特性,反映所有物在多大程度上将自我和特定物品整合起来[2]。营销学领域研究表明,依恋可以扩展到人际关系以外的形式,从对人的依恋到对物的依恋,从对实体的依恋到对抽象物的依恋,例如消费者对礼物、居住地、品牌、其他特定的或喜爱的对象产生依恋[3],研究较多的是品牌依恋和地方依恋。

品牌依恋是连接消费者自身和品牌之间认知和情感纽带的强度(Park,Macinnis & Priester,2006)。地方依恋是个人与特定地方之间的积极情感纽带,主要表现出个人与该地方的接近倾向(Hidalgo & Hernandez,2001)。在虚拟世界中,用户也可能形成地方感,地方依恋理论可以拓展到虚拟空间中,感官知觉、意识和意义交互在一起,在虚拟世界里共同发生使用户形成地方依恋(Goel,Johnson,et.al.,2011)[4]。社交媒体依恋(social media attachment,SMA)是地方依恋和品牌依恋的结合与延伸,是基于互联网环境下,在虚拟空间里个人对社交媒体的一种态度,是个人与社交媒体之间具有认知、情感和意向特征的心理纽带。

主观幸福感(subjective well-being,SWB)是人们对自身生活满意程度的认知评价(Diener,1999)。主观幸福感包括幸福的情感构成和认知构成两个方面,前者包括积极情感和消极情感,后者是对总体生活满意度的评价(Veenhoven,1984)[5]。从已有的研究成果来看,影响主观幸福感的因素主要包括主观因素和客观因素,主观因素有人格因素、自我效能感、应对方式等,客观因素有遗传因素、文化因素、家庭环境因素、社会支持等[6]。

目前关于网络的使用与主观幸福感的关系有两种假设,一是置换假设,认为网络交往降低了主观幸福感,用户将本用于人际交流上的时间花在网络交往上,产生了交流上的置换,从而降低了主观幸福感(Shklovski,Kraut & Rainie,2004);二是增益假设,认为网络交流有益于促进现实的交流,弥补了现实面对面交流的障碍(Katz & Rice,2002)。社交网络使用强度与大学生主观幸福感正相关(郑恩,龚瑶,2011)[7],并对主观幸福感有一定的预测作用(张茜茜,2015)。Turel & Serenko(2012)认为社交媒体的过度使用会占用用户大量时间,使用户产生孤独、焦虑、失望等不良情绪,并影响其现实生活[8]。社交媒体使用强度越高,大学生的生活满意度越低,对积极情绪和主观幸福感均产生负向影响作用(唐嘉仪,2014)[9]。

依恋是人格的核心组成部分,对情绪管理、人际关系调节和精神健康等方面有重要的影响。对大学生依恋与主观幸福感的关系进行研究时发现,大学生依恋与主观幸福感相关显著,依恋的自我—他人模型对大学生主观幸福感有显著预测作用(马婧,李彩娜,2011;李同归,李楠欣,李敏,2006)。大学生依恋与生活满意度和积极情绪显著负相关,与消极情绪正相关(张立新等,2009;朱伟等,2012),与主观幸福感呈负相关(张建华等,2015),成人依恋还通过核心自我评价的中介作用影响主观幸福感(朱伟等,2012)。

基于社交媒体依赖和大学生依恋对主观幸福感的影响研究结果,提出假设H1:社交媒体依恋对大学生主观幸福感有显著影响。

自我呈现(selfpresentation)是人际传播中非常普遍的心理现象之一,是指为了使他人按照自己的意愿看待自己,在他人面前展示自我、影响他人的努力(欧文·戈夫曼,2008),意在建立、维持或提升个人在他人心目中的形象(Baumeister,1982)。依恋具有自我表达的功能,个人会把强烈依恋的东西展示给他人或者私下欣赏以展现内心的自我映射和自我欣赏(Schultz,1989)。大学生依恋于社交媒体,并在社交媒体中通过主动积极、模糊泛化和被动消极3种策略进行自我呈现(江爱栋,2013),犹如川剧的变脸,随时随地都在扮演不同的角色(彭增军,2016)。

社交媒体是人们在网络上的虚拟社区创造、分享、交流信息和想法的一种特定媒介(Ahlqvisti,Back,Halonen & Heinonen,2008)[10],个人可以借助社交媒体通过状态更新、相册管理、信息发布等方式进行自我呈现(Strano,2008)[11],社交媒体满足了人们相互的自我暴露和彼此窥视的心理需求(王大钊,2016),人们使用社交媒体或网站的重要动因之一就是进行自我呈现(Dogruer & Eyyam,2011;Seidman,2013)。

基于以上研究成果,提出假设H2:社交媒体依恋对大学生自我呈现有显著的影响。

根据自我呈现内容来分,社交媒体中自我呈现分为积极自我呈现(选择性呈现积极正面的个人信息)和真实自我呈现(呈现出自己最真实的情况,深度地自我表现)。Kim 和 Lee(2011)在研究Facebook朋友数量和大学生主观幸福感间的关系时发现,积极的自我呈现既能使个体保持愉悦的心情和积极自我,还直接影响个体的幸福感水平;真实的自我呈现不仅直接影响个体的幸福感,还会通过社会支持的中介作用影响个体幸福感。Chou等(2012)在对Facebook用户进行研究时发现,Facebook用户普遍倾向于积极自我呈现,无形之中使大学生认为自己是弱势群体,降低了大学生主观幸福感的体验[12]。社交媒体上自我呈现表面上看是减少了孤独感,其所培植的自恋、自尊乐趣是虚幻的,是现实压抑情感的宣泄,实质是进一步加深自我心理的封闭(王超群,符彦姝,2016)[13]。社交网站中的自我呈现如果得到正面的反馈,可以增强个体的社会自尊和幸福感(Valkenburg,Peter & Schouten,2006)[14]。

有些学者研究表明,社交媒体上的自我呈现有利于个体主观幸福感的提升,其对主观幸福感的影响路径既有直接的,也有间接的。社交网站积极自我呈现对缓解个体的抑郁具有积极的意义,还可以通过自尊、线上积极反馈和自尊的链式中介作用间接影响个体的抑郁(杨秀娟等,2017),积极自我呈现不仅通过积极情绪对生活满意度产生影响,还能通过积极情绪和社会支持的链式中介作用影响生活满意度(牛更枫等,2015)[15]。真实自我呈现通过增加人际信任和亲密关系,获得社会支持,降低个体的孤独感,提升个体幸福感水平(Kisilevich,Ang & Last,2012)。社交媒体上的自我呈现对生活满意度有直接的预测作用(牛更枫等,2015)[16],自我呈现不仅与主观幸福感显著正相关,并能显著预测主观幸福感,还通过网络社会支持间接影响主观幸福感(陈志勇,丘文福,叶一舵,2016)[17]。

结合以上研究结论,提出假设H3和H4。假设H3:社交媒体上的自我呈现对大学生主观幸福感有显著影响。假设H4:在社交媒体依恋对主观幸福感影响中,自我呈现发挥中介作用。

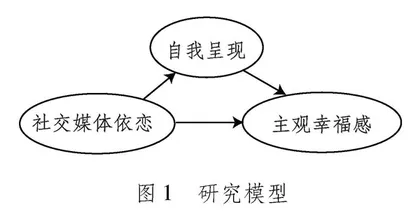

根据文献回顾和假设的提出,本文研究模型如图1所示。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本文以大学生为研究对象,为便于抽样,在九江学院采用整群抽样的方法,选择若干个班级的学生为样本。

(二)问卷设计

问卷由社交媒体依恋、自我呈现、主观幸福感和大学生个人情况等测项构成。社交媒体依恋量表结合了古丽扎伯克力和辛自强(2011)修订的地方依恋量表、姜岩(2013)设计的网站依恋量表,把社交媒体依恋分成3个维度:社交媒体认同、社交媒体偏好和社交媒体依赖。自我呈现量表采用Kim和Lee(2011)编制的Facebook社交平台上的自我呈现问卷,分为2个维度:积极自我呈现和真实自我呈现。主观幸福感量表采用华南师范大学严标宾和郑雪(2006)根据中国大学生的实际情况修订的《国际大学生调查》问卷,包括生活满意度、积极情绪、消极情绪3个方面。所有的题项均采用李克特7分量表,“1”表示“非常不同意”,“4”表示“中立”,“7”表示“非常同意”。

(三)数据收集

本文采用问卷调查的方法,请任课教师在课前或课间休息时发放和回收问卷,共发放800份问卷,回收750份问卷,其中有效问卷为711份,问卷回收率为93.8%,有效问卷回收率94.8%。

样本中,男女比例分别为38.9%和61.1%;大一的学生占25.6%,大二的学生占37.2%,大三的学生占15.7%,大四的学生占21.5%;来自农村的学生占60.1%,来自城市的学生占19.7%,来自郊区的学生占2.4%,来自县城的学生占17.8%;主要使用QQ的学生占68.0%,使用微信的学生占18.9%。

(四)共同方法偏差控制

在进行数据正式分析前,采用Harman单因素检验法进行检验,数据表明特征值大于1的因子有9个,第一个因子解释了18.39%的总变异,低于40.00%的临界值,说明本研究共同方法偏差控制较好,可以进行数据分析。

(五)研究方法

在分析方法上,首先采用SPSS 17.0进行探索性因子分析,考察各因子的构成,检验各因子的信度和效度,用LISREL 8.70统计软件进行验证性因子分析;其次利用相关性分析考察各个潜变量之间的关系;再次用LISREL 8.70统计软件进行结构方程模型检验;最后利用偏差校正的Bootstrap方法做中介效应检验。