“赋比兴”艺术学科设想与展望

作者: 罗胜

[摘要]艺术学门类在我国还较为年轻,其体系建设主要参照西方艺术学科体系建立。然而,随着学科的丰富和发展,这种相对较为单一的学科体系有待丰富和补充;同时,中国梦和中国文化的复兴也需要建构丰富的学科门类。这里设想从“赋比兴”艺术创作思想出发,建构一门具有中国特色和中国学派的艺术学学科,并作了相应的探讨。

[关键词]“赋比兴”;艺术学科;民族性

[中图分类号] G640[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)05-0134-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.05.022

习近平总书记在讲话中多次指出:“我国经济社会领域理论工作者大有可为。这里,我给大家提几点希望。一是从国情出发,从中国实践中来、到中国实践中去,把论文写在祖国大地上,使理论和政策创新符合中国实际、具有中国特色,不断发展中国特色社会主义政治经济学、社会学。”[1]如何建设具有中国特色的哲学、文学、心理学、管理学、政治学、艺术学等学科,成为当下探讨的重点。本文认为艺术学作为年轻的门类,没有传统学科那么多条条框框,从而具有更大的设计空间。

一、艺术分科与现状

法国美学家夏尔·巴托于1747年在其《简化成一个单一原则的美的艺术》一文中指出:“以模仿作为原则考察了音乐、诗歌、绘画、雕塑和舞蹈这5种艺术,舍弃它们之间的差异,而求共性,把它们都放在模仿的艺术这个原则之下,组成一个完整的艺术体系,并称之为‘美的艺术'。”[2]从19世纪到20世纪,中国艺术学科建设主要受到夏尔·巴托学科分类思想的影响。其实,这个时期的分科理论并不只这一种,还流行如思辩派、心理学派、功能派、历史文化学派等多种艺术门类分科思想。当代学者把艺术学科分类理论总结为两个层面:一是具体外在的,如以艺术形象的物质载体为划分方式、分类依据;二是抽象内在的,如以某种艺术原则或理论为划分的标准[3]。具体外在的分类方法将艺术划分为文学、戏剧、音乐、绘画、雕刻、美术等,而抽象分类强调内在,比如黑格尔将艺术划分为以建筑为代表的象征型艺术、雕刻为代表的古典型艺术,以及以绘画、音乐和诗为代表的浪漫型艺术等。王一川在《艺术学理论的学科进路》一文中指出:“黑格尔的《美学》则从‘美是理念的感性显现'命题出发,探讨美的理念在自然美和艺术美等审美形态中的不同呈现方式,依据象征型、古典型和浪漫型的三段论式模型分析美的理念在雕刻、绘画、音乐、诗歌等多种艺术门类中的不同呈现轨迹。” [4]同时王一川在该文中还把具体外在的和抽象内在的两个层面理解为宏观和微观的两个方面,并把以美学为主导的艺术学科分类思想作为宏观统一学派,从而把具体外在的学科分类思想当成与统一学派相对立的微观学派,强调艺术学科的独立性。我们从这些阐述可看出,第二种学科分类主要以“形而上”的抽象观念为基础。

通过以上的讨论,同时也可以看出,所谓具体外在的分类学科模式,是现行流行的艺术学分科方式,也是中国现行艺术专业的分科方式。但随着社会的发展,这样的学科分类体系已经不能满足现行学科发展的需要,并有待丰富。

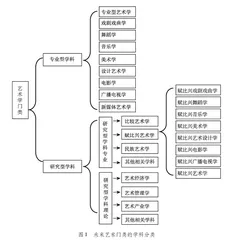

在中国艺术学这个门类原是文学门类下的一级学科,到2011年《学位授予和人才培养学科目录》才从文学门类的一级学科中独立出来成为艺术门类。独立出来的艺术门类包括:艺术学理论、音乐学与舞蹈学、戏剧学与影视学、美术学和设计学等学科。这种按照具体内在的艺术学科分类,一方面造成了一般性规律学科和特殊性规律学科的分离,另一方面还造成基于两个层面综合性研究学科的缺失。比如比较艺术学、民族艺术学、艺术叙事学等一些学科,到底应该放在哪个学科类别呢?总之,造成一般性规律学科和特殊性规律学科研究的分离,一方面与现代工业化社会“重器轻道”的社会观念有关,另一方面由现代艺术学科分类观念造成。

具体外在的分类观念注定造成艺术学科重内容或重形式的艺术研究学科的分离。同时这种分离方式,一方面把“外向型”研究学科留给文学和哲学门类,造成艺术学研究门类缺失,另一方面还造成独立的艺术学院学科建设不完整。同时还造成一些综合大学虽有这类艺术学科招生,但招来的学生又不具备艺术实践能力,于研究来说显得很尴尬。除此之外,还造成本该归于艺术门类学科的博士生导师和硕士生导师不得不挂靠在文学门类和哲学门类下招生的奇怪现象。众所周知,在中国文化里,文、史、哲和诗、乐、舞是不分家的。如在艺术学科里更把艺术学科与文、史、哲和诗、乐、舞的联系和创作实践划到艺术理论,或抛给文学和哲学门类,则无疑会造成与艺术学相关的综合理论和综合艺术实践学科的缺失。如何满足于艺术学科的内在需求,也是建设具有中国特色艺术学科内在发展的需要。

譬如本次提出“赋比兴”艺术学就是想立足于当下艺术门类,提出建设一种研究型学科的想法,它应与当下一些综合院校新建议设置的 “艺术叙事学”“比较艺术学”“艺术民族学”等艺术研究型学科的地位相当。同时这种学科又不同于“艺术管理学”“艺术产业学”“艺术经济学”等只注重艺术的一般特性的理论研究学科。“赋比兴”艺术学还涉及对艺术的抽象理论研究和具体的艺术创作实践研究。这就注定了“赋比兴”艺术学的综合研究特征。

二、建立“赋比兴”艺术学的理论基础

(一)“赋比兴”原始理论依据

“赋比兴”是中国文艺学重要的创作实践。赋:相当于如今的排比修辞方法,有平铺直叙,铺陈、排比之意。比:有类比、比喻之意。这里的“比”有很多种说法,如类比、比喻、比兴等。兴:有托物起兴,先言他物,然后借以联想引起所要歌咏的内容之意。“赋比兴”思想传自孔子从《诗经》里总结出的3种诗歌艺术表现手法,到现代已经历了两千多年的总结和发展。同时代的“赋比兴”创作实践理论,历代理论家又有各自的诠释和理解,形成了丰富的艺术实践认识体系。

长期以来,“赋比兴” 艺术创作实践,重点关注在中国诗学领域,而其他艺术领域的应用被长期忽视。关于“赋比兴” 应用,现代学者用人类学和宗教学等研究方法,追溯到原始文化时期。刘怀荣的著作《赋比兴与中国诗学研究》认为,如果从思维的角度来看,“赋比兴”三者存在如下大差异[5]:赋:我→物(情志);比:我→(情志)←人;兴:我→物(情志 )←神。

从以上内容可以看出“赋比兴” 与人类情感的密切联系。刘怀荣在《赋比兴与中国诗学研究》一书里还将“赋”的观念追溯到了古代祭礼中的“赋牺牲”献祭活动,将“比”的本意追溯到了男女原始舞蹈,将“兴”的观念追溯到了原始社会的“兴祭”活动。从这些研究可以看出,“赋比兴” 观念还和原始巫术、宗教手段的歌、乐、舞等有密切联系。赵沛霖在《兴的起源》一书中认为,“从总的根源上看,兴的起源植根于原始宗教生活的土壤中,它的产生是以客观世界的神话为基础前提的”[6];“赋”“比”的起源也植根于原始宗教生活的土壤中,而且“赋比兴” 的这种创作思维出现要远比孔子从《诗经》里总结出来的诗歌艺术创作手法更久远;还可以看出“赋比兴” 艺术创作实践不但与人类情感联系紧密,而且与人类的艺术心理相通。中国古典文学家叶嘉莹教授率先把“赋比兴”的感发之方式一分为三:“一为直接叙写(即物即心),二为借物为喻(心在物先),三为因物起兴(物在心先)”[7]。 通过以上的阐述和列举可以看出“赋比兴” 思维具有丰富的历史内涵,不但是一种独特的中国诗学创造思维,而且还是一种与心理学相关的情感、物我关系的艺术表现思维。

(二)“赋比兴”理论的应用与丰富

如果说“赋比兴” 源于《诗》,那么后世对“赋比兴” 的理解实际上已经不局限于诗学领域,它还涉及艺术综合创作思维,是艺术创作实践论,甚至更为丰富的文化思维和哲学思维。当代学者李承贵在其著作《中国哲学与儒学》中指出,自然主义在中国传统哲学的基本特征可总结为3点:“第一,中国哲学表达其哲学思想时,以自然作为哲学陈述的基础;第二,中国哲学表达其哲学思想时,以其陈述的形式为‘直述';第三,中国哲学论证其哲学思想时,以‘类推、类比'为基本方法”[8]。这里李承贵先生看到了中国古代哲学思维中的两大系统思维方式:一方面,是以陈述为主的“直述”形式,其实这就是中国文化思维中“赋”的哲学思维观念;另一方面,是哲学论证思维的“类推”和“类比”观念,这恰恰是中国文化思维中 “比”的哲学思维特性。关于“兴”这个艺术思维系统在中国文艺创作实践中应用更广。叶嘉莹说:“‘兴'的感发大多由于感性的直觉的触引,而不必有理性的思索安排,而‘比'的感发则大多含有理性的思索安排。”[9]由于“兴”基于思维感性直觉,其艺术思维方式要比“比”思维在艺术创作中影响更大。这种感性直觉思维,不但适用于儒家和道家哲学思维,还广泛应用在佛家哲学领域。“赋”思维被广泛用于魏晋南北朝的佛经翻译,即所谓“格义”,而“比”思维和“兴”思维被佛家以比量和现量的思维方式引入佛家哲学,形成了“思议”“不思议”的艺术创作实践思维。叶朗著《美学大纲》认为:“《易传》说的‘象'和诗的比兴是相通的。从美学的发展来看‘赋比兴'的这组范畴正是对《易传》‘象'的这个范畴进一步的规定,更精确一点说,‘赋比兴'的这组范畴,正是对《易传》所提出的‘立象以尽意'这一命题的进一步规定。”[10]《易传》是中国文化的发展源头,而意象思维是中国艺术的核心美学。从叶朗所说可以看出,艺术创作实践都是人类意象性产物,“赋比兴” 对“意象”的进一步规范,也可以说是中国哲学指导艺术创作实践的规范。

从上面的叙述可以看出,“赋比兴” 这组范畴不但是艺术创作实践思维,而且还是中国特色的哲学文化思维。从佛学中国化中还可以看出,“赋比兴” 这组范畴对外来文化思维具有包容性和稀释性,比如自汉代以降,就把从印度传入的佛经有机地转化成中华文化传统。“赋比兴” 丰富的创作实践思维和丰富的哲学思维是建立艺术学创作实践理论的依据。

(三)“赋比兴”关联的学科应用

宗白华在《中国美学史中重要问题的初步探索》之《先秦工艺美术和古代哲学、文学中所表现的美学思想》一文中把传统艺术创作之美分为“初发芙蓉”和“错彩镂金”两种形式,他认为“错彩镂金”这种形式包括“楚国的图案、楚辞、汉赋、六朝骈文、颜延之诗、明清的瓷器,一直存在到今天的刺绣和京剧的舞台服装,这是一种美”[11]。众所周知,汉武帝喜欢赋,“赋学”在汉代高度发达,曾影响汉代文学、诗歌、音乐、舞蹈、绘画等艺术叙事思维模式。另外,唐代张旭观看公孙大娘舞剑创作了著名的草书,被传为艺术史上的佳话。

“赋比兴” 观念不但广泛应用于古代艺术的创作实践,而且在现代的京剧、绘画、电影等学科门类中也曾被广泛应用。梅兰芳在京剧《贵妃醉酒》中用“卧鱼”来表现闻香,“在拈花嗅花之后,又把手指伸开,仿佛花枝从手中放开时有点弹力的威觉,眼睛注视的焦点从手中的花朵,随着花枝到了花棵上去”[12]。这其中的表演手法就明显运用了“赋比兴” 艺术创作手法。在当代美术中,“赋比兴” 艺术创作手法也被广泛应用。著名美术理论家程征谈道:“石鲁在这里运用的是‘比兴'手法,他经常在绘画创作中运用这种手法,是他从古典文学修养中创造性地转借到绘画创作中的。”[13]程征还列举出石鲁在其国画作品《转战陕北》中以宝塔譬喻国家领袖,是“以彼物比此物”;以三五个人一两匹马引出隐在黄土沟壑和画外的“千军万马”,是“先言他物以引起所咏之词也”。石鲁创作的《古长城外》国画作品,就独出心裁地应用“兴”的手法:画面并未出现火车,而从牧人与羊群被火车的轰鸣声引起的瞬间情态表现出火车疾驰而来的情境,从而间接地引申出新中国建设发展的主题。从“赋比兴”在电影学的表现来看,当代香港电影理论家刘汉成著的《赋比兴电影》一书,曾尝试用“赋比兴”创作实践规律创立中国电影文艺理论。他认为,构成电影的元素即为影像、图文、音乐、语言、音响5种,而一部电影的叙事结构为幕、段落、场及镜头,同时根据符号学每个镜头又可分为形象、符号和纹。在他看来电影和诗歌一样,一篇诗也可以分为段、句、字,同时诗中每个字往往并没有整句看起来那样具有无穷的意味。电影的最小而有意义的单位亦通常较像诗歌的句子,这点电影语言与诗词相通。电影工作者如何运用电影的元素来进行艺术创作和研究诗文创作实践的规律,与“赋比兴”的运用及创作方法是一致的[14]。这种艺术创作规律同样可以运用到文学、戏剧、戏曲、音乐、美术和电视艺术、新媒体艺术等艺术门类的创作实践研究中。