学科相关概念视域下的交叉学科建设路径

作者: 吉祥佩 祝修理 李俊飞

[摘要]科学、学科和专业因为知识这一共同元素而联系在了一起,学科成为知识保存、传递、发展路上的重要环节。通过对学科的相关概念探析可知,当今科学知识的进步越来越依赖多学科的交叉和融合,复杂问题的解决同样依赖多学科的交叉攻关,交叉学科成为学科发展的内在要求和必然趋势。学科之间的交叉融合成为科学技术发展的重大特征,为满足经济社会发展对交叉学科的内在需求,2020年7月,全国研究生教育会议宣布:新增交叉学科成为中国第14个学科门类。2021年12月,国务院学位委员会印发了《交叉学科设置与管理办法(试行)》,用以规范和引导高校的交叉学科建设。政府赋予了高校交叉学科设置的自主权,为了推进交叉学科的建设,高校应该在合理规划设置交叉学科、培育交叉学科人才队伍、搭建交叉学科平台、整合交叉学科建设资源等方面下功夫。

[关键词]学科;科学;交叉学科;学科建设

[中图分类号]G640[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)05-0141-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.05.023

19世纪末开始,学科的高度分化成为学科发展的主要趋势。然而,偏狭的学科分类一方面框限着知识朝向专业化和日益分割的方向发展,另一方面也可能促使接受这些学科训练的学者们树立不必要的界限以谋求巩固学科的专业地位,导致学科制度成为学术偏见的生产地[1]。20世纪后半叶以来,跨学科研究成为解决重大复杂问题、创新科学成果的重要途径,成为破解学科发展困境的重要方式。至此,学科在不断分化过程中开始走向整合,多学科交叉融合进入了快速发展阶段。2020年7月,全国研究生教育会议宣布,新增交叉学科作为中国第14个学科门类,标志着交叉学科的有序发展迈向了正轨。2021年12月,国务院学位委员会印发了《交叉学科设置与管理办法(试行)》(以下简称《办法》)[2],进一步构建了规范有序、相互衔接的交叉学科发展制度体系。无论如何,交叉学科的建设发展依然离不开学科这一母体,因此,本文将在分析学科的相关概念基础之上阐释交叉学科产生的实践逻辑和发展现状,并针对高等学校如何推动交叉学科的建设提出有效路径。

一、学科的相关概念

(一)基于知识的“科学”概念

古希腊时期,所有的学问统称为“哲学”,自然科学也以哲学的形式包含在哲学知识体系中。文艺复兴以来,近代自然科学获得了快速、全面而系统的发展,近代意义上的科学体系形成了[3]。1888年,达尔文在《生活信件》中指出:“科学就是整理事实,以便从中得到普遍的规律或结论。”虽然人们对科学的定义各持己见,但一般而言,科学与知识密不可分。科学就是能正确反映自然事物和人类社会发展、变化本质和规律的知识系统。

自从弗兰西斯·培根开创了科学主义的认识论,科学开始迅猛发展,人类所拥有的知识体量爆炸式增长。知识,本质上就是人类社会实践活动的经验总结,是人类对某一特定领域的认知。知识是客观且永恒存在的,是不以人的意志为转移的。为了延续人类社会的认知,知识则必然被保存、传递和发展,而知识的这一本质也在推动着人类社会的认知不断向前发展而不至于停滞和倒退。正如艾萨克·牛顿所说,“我之所以能成功,是因为我站在巨人的肩上”。可见,科学上的进步需要一代又一代人前赴后继的努力,只有充分学习继承前人的智慧——即知识,才能在未来发展得更快。

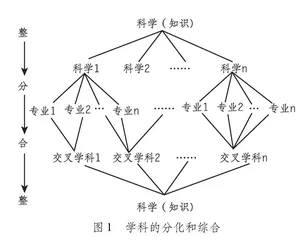

“现有的科学知识并不是对现实世界的直接反映构成的,而是由对这个世界的理论解释构成的。理论是我们发明的,并且被我们用来描述和解释这个世界,甚至用来描述和解释用以认识这个世界的观察发现和实验发现。”[4]这个理论的发明过程就是人类将具体事物抽象化为符号的过程。换言之,“人类知识按其本性而言就是符号化的知识”[5]。知识都是分门别类的,统一性或整体性只能是一个理论概念,而科学则是这个理论概念。在知识的保存层面上来讲,科学就是正确反映事物发展变化本质和规律的系统化的知识体系,科学等同于知识,知识存在于学科之中,它是知识的一种总称谓;在知识的传递层面上来讲,根据人类的认知和接受能力划分,科学又成为一种便于传播的学科分类方式;在知识的发展层面上来讲,科学是一种动态的探究过程,成为一门门学科,科学是手段,学科是载体,所以科学又成为一种探究活动。可见,科学本身是统一的、整全的,为了便于保存、传递和发展,开始被分化成学科体系。因此,科学知识发展的本质和规律需要学科的交叉和融合。

(二)基于科学的“学科”概念

学科是科学研究发展到一定程度的产物,在某个科学研究领域内,当科学认知积淀到一定水平,并且形成稳定的研究内容、方法和范式,它才有可能发展成为一门学科。学科是知识划分的一种结果,它会随着科学研究的深入而不断分化和综合,所以,学科的存在是必然的。科学本身并没有分裂成为不同的学科,只是人类为认知和研究之方便,才把科学划分为一门门独立的学科。这种分解虽然有一定的局限性,却可以帮助人类更加清晰地去认识客观世界。所以,学科是人们对知识进行划分和组织的一种方式,这个规划的过程并不是科学的,而是一个社会建构的过程,它会随着时间的推移而变化,它们的产生是人为的而不是自然的。事实上,学科的设立与否,还较多地受到行政权力的影响,学科的发展也会受到行政决策的影响,科学的存在则与个人的意志无关[6]。权力和利益的交织又使得学科的建立和划分充满了偶然性。所以,学科是必然性与偶然性的统一。由此可见,科学和学科因为知识这一共同元素而产生了联系。科学的发展决定学科的废存,学科的发展又会促进科学的进步。

学科是人们按知识的内在逻辑和人类的认知能力进行划分,用以认识、解释、改造世界的系统化的知识体系,是知识组织化的一种形式。因此,学科不是目的,它只是一种方式和手段。在知识的保存、传递和发展层面上来讲,学科就是科学知识的分类、教学的科目、科学研究的领域。正如美国学者伯顿·克拉克在《高等教育新论》中指出的,“学科包含两种涵义:一是作为知识的‘学科',二是围绕这些‘学科'而建立起来的组织”。当下,学科知识生产、保存、传递、发展的过程主要集中在高校和研究院所等各类组织中。系、研究所和学院等机构都是因应学科的分化与综合的需要而建立起来的,这些学术基层组织和结构的存在理由就是学科及其发展[7]。

随着科学研究的深入,人类对自然界和人类社会的认识深度和广度不断拓展,现有的知识分类体系处于不断变化发展之中。于是,在社会需求的刺激下,旧的学科会被逐渐遗忘,新的学科会蓬勃发展。学科的新旧更替过程表明,学科的本质就是知识的组织、分化、再组织的过程。在科学研究中,科学被划分得越来越细,成为一个相对独立的“学科王国”,学科之间的壁垒和隔阂开始出现。然而,世界是普遍联系的,科学本是一个研究整体,人类要想获得关于整个世界完整而清晰的认识,就迫切需要改进研究范式,提倡整体式的学科交叉和融合。

(三)基于学科的“专业”概念

高等院校承担着人才培养、科学研究和社会服务等职能,而学科是大学的基本元素,所以学科是大学职能的具体承载者。学科是专业存在的基石,专业是学科人才培养职能的体现。专业是高等教育区别于其他层次教育的显著特征,大学中的专业依据社会的职业分工而产生,又依托与之相关的学科来组织课程,随后通过教学这一基本途径和方式,培养出各类专业化的人才。然而,“专业不是某一级学科,而是处在学科体系与社会职业需求的交叉点上”[8]。从学科的角度来讲,专业是为进行知识传递而设立的;从实践的角度来讲,专业是为满足社会职业需求而存在的。其实,专业伴随着社会的分工而出现,剩余产品的出现导致了社会的大分工,于是,社会上就出现了各种各样的职业,每种职业都有着特定的实践特点,所以专业既可以指一种职业区别于他种的实践劳动特点,也可以指某些具体的社会职业。这里的专业特指教育学意义上的专业,即与学科相联系的高等教育中的专业。高等教育中的专业依据学科体系和职业需求设置培养目标和课程体系,然后由教师向学生传递专业知识,在这一教育教学活动中塑造各种专业化的人才。

各种专业化了的人才终究会回归各种职业式的社会实践,专业就成了连接社会实践和知识的纽带,把学科知识和现实需要结合起来,避免理论和实践的脱节。在社会实践活动的发展过程中,他们又会不断生发和建构出新的劳动经验和知识萌芽。随着时间的推移,所生发出的经验和知识不断丰富发展,一部分经受住实践检验的经验和知识就成为了新的、科学的、系统化的知识体系。这样,知识和实践经过这一“知识—科学—学科—专业—实践—知识”不断循环往复、行健不息的认识实践活动而联系在了一起(见图1)。所以,实践产生了知识,知识又在指导着实践。科学、学科和专业因为知识这一共同元素而联系在了一起,学科成为了知识保存、传递、发展之路上的重要环节。在 21世纪的过程中,学科分化并组成新的专业,是知识增长的主要形式,这种现象导致了大分化和大汇流[9]。在与社会实践发生联系的过程中,高等教育中的学科成为一种专业,它们回应着实践过程中的各种难题和需要,这种需要正处在一个从解决彼此分隔的单一问题,向解决跨学科、跨专业的大问题转向的时代。实践中跨出专业的边界,迫切需要实现学科的交叉与融合。

二、交叉学科的实践逻辑和发展现状

建设世界一流大学必须以建设世界一流学科为前提和抓手[10]。 2021年,全国各类高等教育在学总规模达4 430万人,高等教育毛入学率达到57.8%[11]。中国高等教育的发展正在从量变走向质变,高等教育对整个社会发展的支撑引领作用将越来越明显,为持续推进“双一流”建设计划,建设高等教育强国,必须着力转变发展模式,提升学科发展质量。基于学科的相关概念分析,交叉学科成为学科建设的新抓手,然而其在发展中存在缺乏规划、人才薄弱、组织障碍等问题。因此,构建新的交叉学科建设机制,大力推动学科交叉融合,才能为“双一流”建设提供源源不断的内生动力。

(一)交叉学科的实践逻辑

首先,科学原本是一个整体,交叉学科的出现还原了科学的整体性。国家有边界,学科有领地,两者都将更大的领域划分为更小的区域,而这在有时候对整体的统一性是一种威胁[12]。为了调和人类认知的局限性和科学的无限性之间的矛盾,也为了方便传递、保存和发展科学知识,进行科学研究,培养专业人才,科学才被划分得越来越细,成为一个个相对独立的“学科王国”,学科之间的壁垒和隔阂开始出现。然而,世界是普遍联系的,人类要想获得关于整个世界完整而清晰的认识,就迫切需要改变研究范式,打破已有的学科边界,融合不同学科的研究内容、方法和范式于一体,进行交叉学科研究。交叉学科将加强横向分化的各学科之间的联系,避免各学科再次陷入孤立和脱节的困境,使得现代科学真正成为一个完整的体系。

其次,交叉学科的出现将弥补学科边界地带的研究薄弱现状,学科边界之间的交叉研究将产生更多的原创成果。学科的过度分化使得每一门学科在科学体系中都成为了一个孤立的部分,随着现代科学发展的深入,传统单一的学科研究已经很难持续产生新的学术和技术成果。但是在每个学科的边界还存在许多空白领域,加强不同学科群之间的交叉融合,将直接推动学术和科技创新。学科的交叉、融合与相互渗透将广泛发生在各个学科领域,当下热门的物理化学、量子力学、神经系统科学等都是学科交叉的结果。最近25年,交叉性的合作研究获得诺贝尔奖项的比例已接近一半(49.07%)[13]。

最后,经济社会发展面临的综合性、复杂性问题需要各学科的交叉融合。如果把解决问题的思路框定在某个学科领域,则会阻碍跨学科的思维活动。学科和专业的设置以社会需求为导向,以问题的解决为驱动,不同的学科和专业在组合过程中自然会产生交叉融合。新的学科分支和新的增长点将不断涌现,学科深度交叉融合势不可挡,经济社会发展对高层次创新型、复合型、应用型人才的需求更为迫切。从问题驱动和需求导向来看,不同学科知识相互交叉、渗透的学科范式将逐渐成为主流趋势[14]。

从学科的概念来看,交叉学科的生成和发展是必然的,它与其他学科的关系是密不可分的,它不仅是一种学科门类,也是一门门具体的交叉学科。

(二)交叉学科的发展现状

目前,学科之间的交叉融合成为科学技术发展的重大特征,交叉学科的重要性得到了广泛共识,为满足经济社会发展对交叉学科的内在需求,我国教育行政管理部门从国家层面加强了对交叉学科发展的指导。2020年,国家自然科学基金委员会成立了交叉科学部,加大了对学科交叉的支持力度。2021年12月,国务院学位委员会制定了《办法》。《办法》指出:“交叉学科是多个学科相互渗透、融合形成的新学科,具有不同于现有一级学科范畴的概念、理论和方法体系,已成为学科、知识发展的新领域。”《办法》的出台,标志着交叉学科有了“法定”的学科地位。近年来,北京大学为了鼓励学科交叉与融合,备案了中国学、数据科学、整合生命科学和纳米科学与技术等4个自主设置交叉学科,还设置了跨学科类的8个研究院所(中心)机构,在此基础上进行交叉学科的人才培养和科学研究。此前,教育部推动的“四新”学科建设(新工科、新农科、新医科、新文科),其目的便是促进学科交叉融合,优化传统专业结构。根据教育部公布的《学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科和交叉学科名单》可知,截至2021年6月,完成交叉学科备案的高校共有185所,交叉学科共计616个。可见,交叉学科的时代已经到来,交叉学科成为学科发展的内在要求和必然趋势。