两版《义务教育英语课程标准》对比研究

作者: 古明 卢兰平

[摘要]本文对比了《义务教育英语课程标准(2022年版)》与《义务教育英语课程标准(2011年版)》的主要修订内容后发现,《义务教育英语课程标准(2022年版)》统一了义务教育英语课程工具性与人文性,凸显课程人文性;设置了围绕核心素养4个方面的课程总目标,详述进阶的三级学段目标;新增了指向核心素养,由相互关联的六要素构成的课程内容并提供了详尽的教学提示;基于核心素养开发了促进“教—学—评”一体化的学业质量评价体系。《义务教育英语课程标准(2022年版)》强调坚持中华文化自信,树立国际视野,提倡践行英语学习活动观,为促进义务教育英语教学质量提升与深化英语课程改革提供政策引领。

[关键词]义务教育英语课程标准;核心素养;课程内容;学业质量

[中图分类号]G423[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2022)05-0148-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.05.024

一、引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课标(2022年版)》)于2022年4月21日向社会公布,受到社会广泛关注。《课标(2022年版)》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,引导学生明确人生发展方向,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者与接班人,是国家意志的直接体现[1]。这是《义务教育英语课程标准(2011年版)》(以下简称《课标(2011年版)》)实施10年来的一次重大修订与完善。《课标(2011年版)》坚持了正确的改革方向,为义务教育英语课程质量提升做出积极贡献。但在义务教育全面普及、世界科技不断腾飞进步、网络新媒体迅速发展与普及的大背景下,其灵活性与适切性受限。因此,本次修订坚持目标导向、问题导向及创新导向,增强课程思想性、指导性和可操作性,同时体现课程时代性,与时俱进,为义务教育英语课程提供具体指导。

《课标(2011年版)》自实施以来得到了国内研究者的广泛关注和研究。有学者梳理了《课标(2011年版)》相较于《义务教育英语课程标准(实验稿)》的新发展[2],对比了两版课程标准在课程性质、总体目标、课程理念、分级目标等方面的异同[3],对《课标(2011年版)》的核心理念进行了解读,讨论如何正确理解和切实落实课标[4]。有学者调查了《课标(2011年版)》对一线英语教师与教研员的影响,发现教师与教研员普遍对《课标(2011年版)》持积极支持的态度[5]。当然,也有学者指出《课标(2011年版)》研制过程中的问题,如课程内容选择方面的文化结构失衡等,并提出相应的对策[6]。2018年,《普通高中英语课程标准(2017年版)》颁布,提出的“学科核心素养”与“英语学习活动观”等概念成为研究热点。核心素养视域下,学者反思了当前英语教学改革的不足[7],探索在课堂教学中培养英语学科核心素养的路径与方法,强调教师在授课过程中注重互动整合、为学生提供充分的内化、转化知识,构建提升技能、形成素养体验过程的情境,培养学生逻辑性思维、批判性思维及创新性思维[8][9]。《普通高中英语课程标准(2017年版)》倡导的“英语学习活动观”,具有综合性、关联性、实践性等特点,明确了落实课程目标的主要途径,指明了课堂教学方式变革的方向,成为实现英语课程深度教学的有效途径与有利保障[10],为我国基础外语教育长期存在的割裂语言与文化、割裂语言与思维以及学科育人方式标签化等问题提供了解决途径[11]。基于“英语学习活动观”,研究者与英语教师落实了一系列课堂教学实践,如教学活动设计[12]、词汇教学实践[13]与阅读教学实践等[14]。

《课标(2022年版)》的颁布将为义务教育英语课程的改革与发展带来深远影响。本文对比两版《义务教育英语课程标准》,结合已有文献,分析此次修订的内容与特点,并提出思考。

二、两版《英语课程标准》修订内容与特点

对比《课标(2011年版)》和《课标(2022年版)》融合核心素养的内涵,在课程性质、课程理念、课程目标上均有较大改动;以课程内容取代分级标准,新增学业质量内涵与描述,并将教学研究与教师培训明确纳入课程实施建议中。

(一)课程性质统一工具性与人文性,凸显课程人文性

《课标(2022年版)》指出“义务教育英语课程体现工具性和人文性的统一,具有基础性、实践性和综合性特征”,是《课标(2011年版)》所述“英语课程具有工具性和人文性双重性质”的延伸与发展[15]。《课标(2022年版)》不再割裂英语课程工具性与人文性的描述,而是强调课程性质的统一,认为学习与运用英语除了培养学生听、说、读、写基本英语素养的基础性任务外,还对中国走向世界、世界了解中国、构建人类命运共同体起着重要作用。《课标(2022年版)》凸显英语课程的人文性,不仅要求学生通过学习英语课程开阔视野,丰富生活经历,更要求学生在汲取文化精华的同时,学会客观、理性看待世界,树立国际视野,涵养家国情怀,坚持文化自信;不仅要求学生形成跨文化意识,更要求学生在形成意识的基础上具备跨文化交流的能力[16],体现英语课程的实践性与综合性特征。可见,修订后的义务教育英语课程育人任务更重、国际视野与格局更大。

就课程理念而言,《课标(2022年版)》强调发挥核心素养的统领作用,从课程目标的确立、课程内容的选择、教学方式的改革以及考试评价的改进方面深度融合核心素养的内涵;明确提出建立循序渐进、可持续发展的九年义务教育英语分级体系;新增以主题为引领选择和组织课程内容,聚焦人与自我、人与社会和人与自然等3大主题范畴;践行学思结合、用创为本的英语学习活动观,参与到指向主题意义探究的学习理解、应用时间和迁移创新等相互关联的活动中;充分发挥现代信息技术,鼓励教师使用数字技术和在线教学平台,开展线上线下融合教学,以满足学生个性化学习需求,促进义务教育均衡发展[17]。这些变化立足我国义务教育阶段的英语教学实际,从课程结构到课程内容、从评价方式到学习资源,为义务教育英语课程发展趋势指明方向。

(二)课程目标围绕核心素养,强调课程育人价值

《课标(2022年版)》首次提出核心素养内涵,指出核心素养是课程育人价值的集中体现,是学生通过课程学习逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格与关键能力[18],并以核心素养的4大维度,即语言能力、文化意识、思维品质和学习能力为基础确定课程目标。

相较于《课标(2011年版)》所述“使学生形成初步的综合语言运用能力,促进心智发展、提高综合人文素养”的总目标,《课标(2022年版)》总目标站位更高更为强调课程的育人价值[19]。具体来说,《课标(2022年版)》对《课标(2011年版)》中以“语言技能”“语言知识”“情感态度”“学习策略”和“文化意识”所构成的英语课程目标进行了完善与升级。其中,“语言能力”整合了“语言技能”与“语言知识”,是核心素养的基础要素,要求学生认识英语与汉语的异同,逐步形成语言意识,进行有意义的沟通与交流。“文化意识”进行了延续,但内涵扩大,不仅要求学生学习外国文化知识,加强外国文化理解,还需加深对中华文化的理解与认同,树立国际视野,坚定民族文化自信,体现了核心素养的价值取向。“思维品质”强调语言学习与思维发展的相互推进与融合,是核心素养的心智特征;而“学习能力”是“情感态度”与“学习策略”的升华与拓展,贯穿至学生英语学习始终,是核心素养的关键要素[20]。《课标(2022年版)》所提出的课程目标围绕核心素养内涵,体现了课程性质,反映了课程理念,展现了更为宏大的课程育人价值。

(三)学段目标设置三级进阶,更具指导性

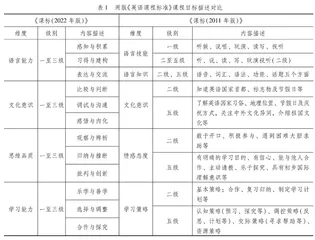

《课标(2022年版)》设置了循序渐进的学段目标,提出义务教育英语课程分为3个学段,其中,一级对应3~4年级应达到的目标,二级对应5~6年级应达到的目标,三级对应7~9年级应达到的目标,取代了《课标(2011年版)》所提出的义务教育五级目标体系。义务教育五级目标体系要求6年级结束时应达到二级目标,9年级结束时应达到五级目标,一级、三级、四级目标为过渡级别,这一提法灵活性与开放性过大,对过渡年级(1~5年级、7~8年级)课程实施的教学与评价指导性过于宽泛。《课标(2022年版)》的3个学段目标对1~9年级进行了系统性考量,各学段目标之间更有连续性、顺序性与进阶性。学段目标具体描述则基于核心素养内涵,在语言能力、文化意识、思维品质与学习能力4大方面上提出具体需要达到的维度目标(如表1),相较于《课标(2011年版)》均以“能做”描述为主的五级目标体系更为具体,对各个学段的教学与评价更具指导性。

《课标(2022年版)》学段目标的描述修订有如下3个特点。

第一,体现语言能力目标整体观。《课标(2011年版)》中,语言技能分为听、说、读、写4个分项进行描述,语言知识分为语音、词汇、语法、功能与话题5个分项进行描述,着眼点仍以英语课程的工具性为主,将语言知识与技能分割为小项进行描述;而《课标(2022年版)》语言能力方面的目标描述不再分项描述,而是更加强调语篇类型与结构,学生在感知与积累的过程中,不断习得语言知识,建构语言规则,从而能够顺利表达情感态度,交流观点意图。将英语语言作为一个整体进行学习,体现了语言能力目标整体观。

第二,强调国家认同感与中华文化自信。《课标(2011年版)》对文化意识的目标描述更多关注于外国文化与习俗,而《课标(2022年版)》则更为强调中华文化自信,要求学生能初步理解人类命运共同体和全人类共同价值的概念,通过比较中外文化现象与差异,判断文化异同,在跨文化交流过程中注重调试与沟通,培养爱国主义情怀和中华文化自信。

第三,注重思维品质与学习能力。《课标(2022年版)》对思维品质与学习能力列出详尽的学段目标,强调在语言学习中培养思维发展,在思维发展过程中促进语言学习效果。学生在学习过程中,选择与调整语言学习策略、秉持合作探究精神,通过观察与辨析,逐步培养归纳与推断、批判与创新等思维品质。英语学习的途径与目的发生巨大变化。

(四)课程内容整合六要素,设置灵活的内容分级

《课标(2011年版)》未单独成章阐述课程内容,而是将其融入至第3部分分段标准中,仍以语言技能、语言知识、情感态度、学习策略与文化意识作为课程内容维度,指向发展学生的综合语言运用能力。《课标(2022年版)》在第4部分详细阐述了课程内容,并提供了详尽的教学指导,明确提出课程内容融合主题、语篇、语言知识、文化知识、语言技能与学习策略六要素,倡导英语学习活动观,通过学习理解、应用实践、迁移创新等活动,推动学生核心素养持续发展,突出了全新的育人价值观和整合的内容机构观。两版课标课程内容对比及特征如表2所示。

通过对比两版《英语课程标准》,本文发现修订内容有如下3个特点。

第一,体现整合的内容结构观与英语学习活动观。《课标(2011年版)》中课程内容5个要素,即语言技能、语言知识、情感态度、学习策略与文化意识之间缺乏关联,缺失统领各个要素间的核心知识,教师在课程实践中难以整合课程内容,导致教学内容碎片化,无法形成学习内容的全局观。《课标(2022年版)》凝练与整合了课程内容,融合了构成课程内容的六要素。紧密相连的课程内容结构体现了整合的内容结构观,共同致力于学生核心素养的提升与发展(如图1)。

“主题”位于内容结构的最顶端,具有统领和联结其他要素的作用,为培养学生核心素养提供语境范畴;“语篇”在内容结构底端,充当着整合各要素的载体作用;“语言知识”与“文化知识”作为课程内容的核心要素,嵌于内容结构的中心太极图中,二者相互包含、相互融合、相互关联,为语篇的构成和意义的表达、奠定学生人文底蕴提供语言要素与内容资源;“语言技能”与“学习策略”分布在内容结构两侧,为促进语言知识与文化知识的习得提供技能与策略,同时加深学习者对主题和语篇背后的文化内涵、价值取向的认识,合力促进学生核心素养的形成。