小学科学推理论证思维培养策略

作者: 高鸳鸳

科学课程标准将推理论证作为科学思维的重要组成部分,强调基于证据与逻辑,运用分析与综合、比较与分类、归纳与演绎等思维方法,建立证据与解释之间的关系并提出合理见解。小学科学教学中贯彻核心素养的教学理念,重视培养学生的推理论证思维能力,对他们的全面发展起到关键性作用。

一、基于情境,触发推理论证思维

情境创设是思维形成的基础。在推理论证教学中,教师应该重视情境的创设,让学生在情境中触发思维,培养他们的核心素养。

1.创设问题情境

科学推理论证教学最开始是“问题锚定”。教师要在生活中寻找尽可能真实的学习场景,创设问题情境,引导学生带着真实的问题进入学习,唤起他们对推理论证的认知。

例如,学习“热气球”内容时,学生通过观看旅游景点游客乘坐热气球的场景,发现热气球在点火后能升空,而且飞得很高。教师以此创设问题:这些热气球为什么能升空?可能和什么有关?通过问题引发学生推理热气球升空可能与结构有关,唤起他们对热气球升空原因推理论证的初认知。当学生推理热气球升空可能与结构有关时,教师随即提供制作热气球模型的材料:透明圆筒、塑料袋、蜡烛。材料的出现又引发新的问题:①这些材料怎么组合才能使热气球升空?②透明圆筒上气孔的作用是什么?③塑料袋应该放在哪里?需要盖住气孔吗?于是学生继续推理:圆孔的朝向、塑料袋的位置可能会影响空气的补充,最终影响热气球升空的效果。这有效唤起他们对热气球升空原因的认知,触发推理论证思维。

2.创设探究情境

教师通过有目的地创设探究情境,促使学生在动手实践过程中自主产生探究问题作为学习驱动力,引导他们积极思考。

例如,教学“电动机”内容时,教师创设探究情境,让各个小组利用桌上的材料让扇叶转动起来。学生在探究扇叶转动的过程中,产生了问题:为什么给电动机通电,扇叶就能转动呢?

教学片段

师:老师给每个小组都提供了电池、导线、电动机、扇叶,请大家利用这些材料让扇叶转动起来。

(学生分组动手尝试让扇叶转动,两分钟后,各小组的扇叶陆续转了起来。)

师:大家在探究的过程中,发现什么问题了吗?

生:为什么给电动机通电,扇叶就能转动呢?

师:谁能回答这个问题?

生:我发现这个扇叶是固定在电动机轴上的,可能和电动机的内部结构有关。

(各小组迫不及待地拆开小电动机。)

生:看,中间有铁芯,上面缠绕着很多线圈,这是我们学过的电磁铁,电磁铁通电后能产生磁性。

生:我发现里面有两块弯曲的磁铁,会不会磁铁周围的磁场和通电后的电磁铁周围的磁场会相互作用?我们二年级学过磁铁会同极相斥、异极相吸。

师:是不是真的如大家所推理的这样呢?我们接下来设计模拟实验来验证。

以上对话呈现了学生基于结构与功能相关联的推理过程,是基于对电动机结构观察之后的进一步推理。在这个过程中,教师引导学生从探究活动中产生疑问,触发了他们的推理论证思维。

二、基于证据,发展推理论证思维

证据是推理的依据,是科学论证的条件,是建构科学概念的基础。学生在探究实践中要注重证据的搜集、整理和分析,要基于证据提出自己的合理见解,从而发展推理论证思维。

1.实验数据助推理

实验数据是推理论证中的重要证据。实验时,学生需要及时收集数据,将数据蕴含的信息以图形的形式更直观地呈现出来,通过分析数据,发展推理论证思维。

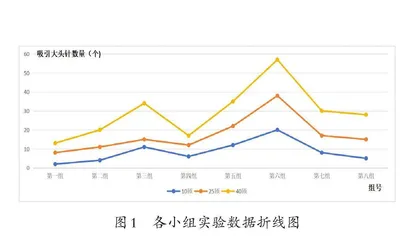

例如学习“电磁铁”时,学生想要知道电磁铁的磁性强弱是否与线圈匝数有关,他们需要在课堂上探究不同线圈匝数的电磁铁吸引大头针的个数,作为证据验证推测。教师将各个小组的实验数据转化为折线图(如图1),引导学生观察分析,得出规律:铁芯上缠绕的线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强。学生对数据的分析并未止步于此,当他们再次对数据进行纵向观察和分析时,发现匝数相同时,组与组之间的数据仍然存在较大差异。这是什么原因导致的呢?学生通过观察每个小组的电磁铁,并反思实验过程,进一步推测:数据的差异可能是操作不规范、实验误差、电池数量和制作电磁铁使用的铁芯长短不同等原因造成的。学生再次实验收集了更多数据,验证了自己的推测,他们经历这样严谨科学的求证过程,逐步学会“数据分析—推理—实验”的科学探究方法。

2.实验现象助推理

观察和实验是获得事实和证据的重要方法。学生在探究过程中,通过对现象的描述与分析,一步步寻找证据。

例如教学“谁先迎来黎明”内容时,教师提出问题:乌鲁木齐和北京谁先迎来黎明?学生经历了三次推理论证的过程。第一次推理论证:学生根据生活经验推理迎来黎明的先后顺序可能与其在地球上所处的位置有关。于是在地球仪上寻找北京和乌鲁木齐的位置,并用反光贴纸在地球仪上标记,发现北京在乌鲁木齐的东边。学生根据所处位置的不同,进行第二次推理论证:两地迎来黎明的先后顺序可能与地球自转的方向有关。通过转动地球仪模拟地球自转,观察到自转方向不同,迎来黎明的先后也不同。这时学生产生了新问题:到底地球自转的方向是怎样的呢?他们在生活中观察到当观光电梯向上运动时,看到周围的物体向下运动,从而发现生活中物体的运动具有相对性。学生进行第三次推理论证:太阳东升西落,那么根据相对运动原理,地球自转的方向应该是自西向东,并用模拟实验证明。最后用北京和乌鲁木齐当天的真实日出时间,验证了实验结果。学生通过一步步的证据寻找,推理分析实验现象,不断发展推理论证思维。

又如,教学“电和磁”时,教师通过问题链引发学生思考电和磁的关系,他们通过观察和描述实验现象,完成了三次推理论证。当教师提问有什么方法可以使指南针偏转时,学生基于生活经验和已有知识产生了第一次推理论证,他们认为金属制品和磁铁能使指南针发生偏转,并通过个人上台演示的方式完成了第一次的寻证。他们发现金属中铁钉能使指南针发生偏转,当他们用未通电的铜导线靠近指南针时,指南针没有发生偏转,而将通电的铜导线靠近指南针时,指南针发生了偏转。学生通过观察与对比两次实验现象,产生了新问题:为什么通电铜导线能使指南针发生偏转?由此进行了第二次推理论证。磁铁的磁场作用或者铁制品对磁场的干扰作用都能使指南针发生偏转,在通电过程中,通电铜导线不可能变成铁制品,因此学生推测可能通电铜导线周围产生了磁场,也就是电能产生磁。在奥斯特实验中,学生发现指南针的偏转角度比较小,从而引发思考:如果加大电流,偏转角度会变大吗?他们加大电流,发现指南针的偏转角度比之前更大了,因而验证了电产生磁影响了指南针的偏转的推测。随后,学生进行了第三次推理论证:电流不变,直接将磁场叠加,偏转角度也能变大吗?他们继续寻证,将导线绕成线圈,并给线圈通电,套在指南针上,发现指南针比之前发生了更大的偏转,从而验证了推理。学生通过对实验现象进行类比、层层分析与推理,重现了类似科学家的研究历程,找到了指南针偏转的科学原理,最终认识了电和磁的关系。

三、基于应用迁移,深化推理论证思维

胡卫平教授指出,应用迁移是将学习过程中所获得的知识、方法和态度应用于新的学习活动和解决真实情境的问题,以及迁移到其他学科和领域中解决综合性的问题。

1.基于课堂探究,持续思维进阶

课堂探究是学生思维发展的主要途径,而在应用迁移中,教师要引导学生基于课堂探究,运用归纳与演绎等思维方法,使思维持续进阶。

例如教学“电磁铁”内容时,教师引导学生经历了电磁铁磁性强弱的研究过程,知道线圈匝数、电池数量、铁芯长短等因素都会影响电磁铁的磁性强弱。然而课堂上制作的电磁铁的磁性都比较弱,仅仅能吸引大头针等轻的物体,如何制作能拉起一个人的强力电磁铁?学生对此展开了探究。

教学片段

师:同学们,今天我们探究如何制作一个能拉起一个人的强力电磁铁。你们有什么方法吗?

生:可以绕很多很多的线圈。

师:你觉得多少圈合适?

生:可能100圈吧?

生:我觉得100圈不够,课堂上我们用了50圈,才吸引50枚回形针,起码要5000圈以上。

生:还要把铁芯加长、加粗,不然线圈圈数太多绕不下呀!

生:我觉得可以加大电流,装100节电池。

生:100节电池怎么装啊?不现实。我觉得电池适当增加,不能无限增加。

师:看来大家对强力电磁铁的结构已经有了初步的想法:线圈要多,电流要大,铁芯要加长、加粗。这样的结构真的能变成强力电磁铁吗?

从师生对话中,我们发现学生不仅基于课堂上的探究有依据地进行推理,而且基于生活经验,提出电池数量不能太多,圈数可以多一些,同时要把铁芯加长、加粗。在对话交流中,强力电磁铁的雏形已经在学生的大脑中构建。

2.基于情境迁移,深化思维进阶

核心素养是在真实情境中解决复杂问题时才表现出来的,这意味着教学的目的之一应该是让学生能够把学到的知识和方法应用到真实情境中。

例如教学“斜面”内容时,教师创设了村民运笋的情境,学生通过搭建斜面,将笋从山上搬到山下,再将笋运上车厢,发现斜面可以省力,从而帮助村民解决了运笋难的问题。在应用拓展环节中,教师第二次创设情境:由于学校正在进行工程的扩建,学生无法到食堂用餐,你能帮助学校解决餐盒运输的难题吗?学生通过类比分析,应用迁移,在楼梯上用木板搭建一个斜面,这样比直接搬运更加省力。随后,教师出示学校两幢教学楼的楼梯截面图,第三次创设情境:学校三水楼和望吾楼的楼梯坡度不同,从一楼到三楼,哪幢楼爬楼梯会更轻松呢?并鼓励学生课后继续探究。学生从帮助村民解决运笋难题到帮助学校解决餐盒运输难题,再到研究学校哪幢楼爬楼梯更加轻松,不断解决新情境下的问题,深化了推理论证思维。

(作者单位:浙江省台州市路桥区教育教学研究中心)

参考文献

[1]胡卫平,郭习佩,季鑫,等.思维型探究教学的理论构建[J].课程?教材?教法,2021(06).

[2]李霞.基于核心素养的小学科学思维型教学模式研究[D].西安:陕西师范大学,2018(12).

[3]胡卫平,韩葵葵.中小学生的科学论证能力培养研究[M].石家庄:河北人民出版社,2023.