科学身份认同的提升策略

作者: 周甜甜 何善亮

随着科学教育改革的不断深入,人们愈来愈重视学生科学身份认同问题,并将其作为科学素养的重要组成部分和科学教育的重要目标。早在2008年,美国国家研究理事会《把科学带进学校》(Taking Science to School)就明确将“发展科学兴趣、理解科学知识、从事科学推理、反思科学、参与科学实践和科学身份认同(Science Identity)”作为科学教育的目标,[1]其中,科学身份认同既是个体长期参与各种科学活动的结果,也是前五方面的凝结。PISA 2024科学素养测评框架文件Strategic Vision and Direction for Science发布,强调身份认同对在快速变化的世界中支持机构和调动公民至关重要,并增加“科学身份认同”测评维度。目前,科学身份认同问题也引起了我国教育界的重视。科学课程标准指出,科学课程旨在培养学生的科学素养,而这依赖于包含科学身份认同在内的科学学习目标的达成。在此背景下,明确科学身份认同的概念内涵,分析学生科学身份认同的建构过程和影响因素,探究科学身份认同的提升策略,具有重要意义。

一、科学身份认同的基本内涵

身份认同,心理学上指个体对自我身份的确认,对所归属群体的认知和情感体验,对行为模式进行整合的心理历程;社会学上是主体对其身份或角色合法性的确认;哲学上则是对价值和意义的承诺和确认。各领域对身份认同的具体解释不同,但本质上都是对“我是谁?从何而来?到何处去?”的追问与回答,都表征了身份认同的“认知、情感和行为表现”三方面结构。近二十年来,身份认同成为教育领域的研究热点,并在科学教育领域扩展出“科学身份认同”的概念。

2000年,Brickhouse等人指出,科学身份认同是一个人具有自己是未来科学家的自我概念。该界定关注个人对科学家这一可能未来身份的自我评价与认可,但忽略了成为未来科学家必需的知识、能力等科学素养前提;内涵上强调科学身份认同的多元性、动态性和短暂性。

2006年,Carlone和Johnson提出,科学身份认同是:一个人具有科学能力,能像科学家一样工作,自己认可的同时,也被他人认可是一名具备科学素养的人(science person)。该界定从“表现、知识、认可”三个维度诠释,表明科学身份认同的形成既需要个体拥有并展现科学知识与能力,也需要个体建立科学身份的自信和自我认可,更重要的是获得他人的认可;内涵上强调科学身份认同是个体在科学实践活动中寻求并获得客观与主观认可的过程。

2009年,Warner从兴趣、能力、认可三方面,将科学身份认同界定为:对科学有浓厚的兴趣,表现出科学方面的能力,承认自己是科学学习者,并且有来自“有意义的人”的认可。该界定强调知识与能力,侧重个人的科学兴趣,并将宽泛的他人认可具体化为“有意义的人”的认可;内涵上强调科学身份需要在学习学校科学经验和参与科学实践的过程中形成。

2018年,Williams指出科学身份认同是:个体认为自己是“属于科学的人(belongs in science)”,有在大学或职业生涯中追求科学的兴趣和意愿。

本文将科学身份认同的基本内涵概括如下:①科学身份认同是一个多元的、短暂的、动态的、复杂的心理状态,个体通过与社会关系的交流互动协商自己的身份,使其呈现相对稳定性;②科学身份认同是一个获得实践性经验的过程,个体在长期科学实践中寻求科学学习和科学事业的归属感;③科学身份认同是科学学习评价的视角之一,既可以作为科学学习的结果变量评价学生的学业成就,也可以作为学生自我评价的方式。

从上述分析可以看出,科学身份认同的概念正处于不断发展完善的阶段,已有界定各有侧重,但均不够全面。本文综合考虑概念的易理解性和全面性,从知识、能力、表现、认可和科学从业意愿五方面,将科学身份认同界定为:个体对自身具备科学知识与能力,能像科学家一样实践,胜任科学相关工作,并得到他人认可的自我认知与身份确认。

二、科学身份认同的形成机制

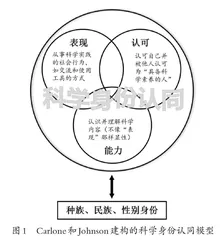

科学身份认同的概念模型由单一维度向多维度发展,其建构过程也随概念模型的发展而不断完善。其中,最具代表性的是Carlone和Johnson的三维科学身份认同模型及其建构解读。

1.科学身份认同的建构过程

Gee的身份建构理论指出,身份是一个人正在寻求和希望扮演的角色(kind of person);身份建构与个人内部状态无关,与其得到的社会认可有关。Carlone和Johnson综合回答了“如何描述一个具有强大科学认同的人”:①有对科学知识的理解及科学地理解世界的动力;②具备必要技能,可以向他人展示科学实践能力;③认可自己,并被他人认可。由此,Carlone和Johnson建构了科学身份认同模型(如图1)。

科学身份认同是一个社会意义建构的过程,必须在“能力、表现、认可”三个维度均衡建构和发展:首先,一个人要有“能力”展示自己对科学内容的理解;其次,要有必要的技能“表现”自己在科学实践方面的能力;最后,要被自己,也被他人“认可”为“具备科学素养的人”。

2.科学身份认同的影响因素

影响人的发展因素是教育学的一个重要理论问题。“多因素论”认为人的发展是多系统、多层次、多种类因素综合作用的结果,包括遗传、环境、教育、主观能动性,以及文化传统、时代特征等广阔的背景条件。在众多对学生科学身份认同影响因素的研究中,Fajardo借鉴生态系统学的生物生态模型,参考科学身份认同模型,建构了科学身份认同影响因素模型(如图2)。

本文参考教育学中人的发展的多因素论以及Fajardo的模型,将科学身份认同的影响因素概括为以下四个方面。

第一,社会因素。教师、家庭与同伴是个人成长过程中最主要且重要的社会关系,以此为依据将影响学生科学身份认同的社会因素分为教师与家庭因素和同伴因素:①罗森塔尔效应指出,教师和家长对学生的殷切期望能使他们向预期的方向发展,而家庭经济水平等也起着不同程度的作用;②同伴通过合作分享能对学生的科学身份认同产生积极影响。

第二,个人因素。首先,男性科学身份认同总体高于女性,原因在于人们存在“科学家通常是男性”的刻板印象,且女性更可能缺失科学经验及他人的科学期望。其次,科学自我效能感会影响学生的科学学习和科学职业意愿。

第三,教学因素。根据教学环境、教学目的性、系统性等,将教学因素分为学校科学教育因素和非正式环境下的科学学习因素:①恰当的学校科学教育可以促进学生的科学学习和科学实践,增强他们的参与感,让他们感受到自己“像科学家一样工作”;②非正式科学学习为学生提供更丰富的科学资源,让他们接触到学校之外的、新颖而独特的科学知识,并对其如何看待自己产生积极的影响。

第四,时间因素。时间系统侧重于人的特征与其所处环境之间随时间推移的相互关系,该系统是学生的毕生经历。相关研究表明,儿童早期经验对于青少年的科学身份认同而言十分重要。

三、科学身份认同的提升策略

科学教育被认为是所有能够促进人的科学素质提升的教育,中小学科学教育主要指学校科学教育和非正式科学学习。促进学生的科学身份认同,需要教师进一步推进学校科学教育公平,转变学生对科学和科学家的刻板印象,加强科学学习与学生生活的联系,激励他们主动参与科学实践,并尽可能地为他们创造更多科学学习的成功体验。

1.推进学校科学教育公平

Pierre Bourdieu将资本概念化为社会中合法的、有价值的、可交换的资源,并指出,经济资本、社会资本、文化资本和象征资本通过资本内部及与惯习之间的相互作用,在特定社会场域中形成特权或从属关系。借鉴Bourdieu的社会学理论,Louise Archer等人提出科学资本(Science Capital):整合与科学相关的经济、社会和文化资本的方式,指代有助于个体在科学学习和科技领域取得优势的相关资本。

学生拥有的科学资本越丰富、优质,就越容易在科学技术领域取得优势。本文从以下几方面思考如何助力学生积累科学资本,从而促进科学教育公平和科学身份认同的发展。

第一,科学教育以科学资本为出发点。科学资本的建构有利于提升公民的整体素养,使其更好地适应科技社会,并吸引更多人才进入科技领域,从事科技相关工作。科学教育应更加注重学生科学资本的积累,激励和帮助更多学生在未来投身科学技术事业。

第二,依托学校科学教育建构科学资本。学校科学教育要通过多样化的科学活动,如鼓励学生参与课外科学活动、通过网络浏览科普文章和视频等,[2]促进他们科学资本的多维度建构。

第三,科学教师应建立科学资本理念,善用科学资本教学法。教师是学生学习时期的“关键成年人”,以代理人的身份发挥教育理念和教学方法的效力。因此,教师培训应渗透科学资本理念,明确科学资本是什么、有何价值;科学教师要善于运用科学资本教学法(以科学资本为导向,以促进社会公正为理念的科学教学法),注重挖掘和利用学生的已有科学资本,建构新科学资本,最终实现教育公平。

2.转变对科学的刻板印象

对科学的刻板印象表现在两方面:一是认为科学相关课程学习难度过大,这使学生缺乏作为“科学家”身份和胜任“科学工作”的感知体验;二是认为科学家通常是男性,这使女性难以获得“科学家”身份的自我认可与他人认可。

学校科学教育可以通过融职业生涯教育于科学教学,转变学生的刻板印象。首先,充分挖掘教材蕴含的有关科学工作过程、内容等的元素,使学生意识到所学知识与生活密切相关,[3]能为自己胜任科学工作奠定基础。其次,注重科学史教育,让学生从科学家故事中了解科学家的思维方式和科学探究的方法,帮助他们像科学家那样工作。此外,课堂教学可适当增加对女性科学家的呈现与介绍,打破“科学家通常是男性”的刻板印象。

在非正式科学学习中,学生可以通过参观科技场馆、亲近自然环境、参与STEM教育等发展科学身份认同。另外,对学生科学身份的积极反馈是一种有效的社会性策略,当女性接收到积极的社会认可,其科学兴趣和学习动机便得到提升,这能促进科学身份认同的提高。

3.加强科学与学生生活的联系

Dewey在《民主主义与教育》中指出,教育在它最广的意义上就是生活的社会延续,学校生活应与儿童自身生活和社会生活相契合,满足儿童的需要和兴趣,适应现代社会变化的趋势,因此最好的教育就是“从生活中学习”“从经验中学习”。陶行知先生提出“生活教育”理论,指出生活本身就是一种特殊的教育,教育的目的、原则、内容和方法等要根据生活需要来确定。

由此可见,学校教育应当增强科学与学生生活的联系,在真实情境中建构科学身份认同。科学教师要运用生活化的教学策略,创设生活化的科学课堂情境,激发学生的探究热情和兴趣。当学生发现科学学习与生活息息相关时,科学与生活的隔阂将逐渐被消除,他们也将在探索感兴趣的、源于生活的科学问题的同时建构科学身份认同。

非正式科学学习中的案例、经验和在问题之间建立联系,可以提高学生的探究兴趣,帮助他们将这种学习迁移到职业和现实生活中。具体教学策略包括:赋予学生和教师参与社区和政治服务的权利;使用社区案例和数据联系科学概念与技能;通过真实案例吸引学生,使之产生共鸣;通过实践工作展示和练习实践技能;通过对比性叙述培养可持续发展和社会正义的观念等。

4.激励学生参与科学实践

实践共同体认为人的身份取决于人的说话方式,身份发展依赖于社会实践,话语理论指出,语言是社会实践的重要载体,由此可见,人的身份在社会实践中不断通过语言建构和发展。因此,科学教育应重视并激励学生参与科学实践。“参与科学实践”对应科学身份认同模型的“表现”维度,学生参与科学实践是“像科学家那样”认识和探索世界的动力源泉,可以帮助学生将自己视为科学家,促进科学身份认同。

美国在《K-12年级科学教育框架:实践、跨领域概念和核心概念》和《新一代科学教育标准》中将“科学与工程实践”列入了科学教育三大维度,强调科学知识是在特定实践活动中生成和发展的,就像科学家所做的那样。科学课程标准建立了科学观念、科学思维、探究实践和态度责任的四维核心素养框架,突出探究实践作为学生形成其他素养的主要途径和提升关键能力的重要性。