指向理性精神的思维型课堂实施路径

作者: 马志浩 应从祥

科学思维是科学课程中四大核心素养一个重要内容,是学生核心素养的关键要素。科学课堂作为科学教育的主阵地,应关注学生的思维历程,强化思维方法训练,培养学生求是精神、批判精神、探索精神、思辨精神,进而促进他们科学理性精神的形成,[1]助力思维型课堂的高质量开展。

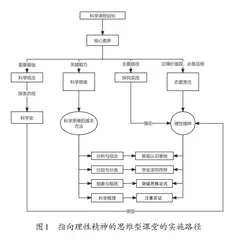

实践中,我们构建了指向理性精神的思维型课堂的实施路径(如图1)。从图中可以看出:科学思维是落实课程目标的关键能力,教师应结合教学内容强化科学思维基本方法的训练,包括分析与综合、比较与分类、抽象与概括、科学推理,[2]帮助学生形成客观认识事物、学会求同存异、突破思维定式、注重实证等理性思考的习惯或品质;探究实践是落实课程目标的主要路径,学生在科学探究与工程实践中,运用科学方法,体验并强化理性精神。

一、在分析与综合中客观认识事物

全面认识事物需要以事物的整体与局部的关系为客观基础。任何事物(包括对象、现象和过程)均是由各个部分或要素组成的,各部分或要素之间存在一定的相互关系及作用。这就要求学生应注重分析事物的各个部分或要素,综合各个部分或要素的性质、特点等,从整体上认识事物的本质属性和发展规律。

五年级《火山和地震》教学片段

师:大自然就像一位神奇的魔术师,在地球上创造了许多令人震撼的自然现象,(出示火山正在喷发、火山喷发后、火山喷发前的图片)请同学们观察并思考图片中出现了什么自然现象?

生:火山喷发。

师:三张图片都呈现的是火山正在喷发的情景吗?有没有不同的意见?让我们通过视频一探究竟(播放视频)。

生:第一张图是火山正在喷发的场景;第二张图是火山喷发后,岩浆溢出并逐渐冷却的场景;第三张图是火山喷发前火山灰污染空气的场景。

师:根据刚才的学习和同学们的已有认识,相信大家对火山都有了一定的了解,下面请各小组按时间顺序列举火山喷发的现象,根据现象讨论火山的内部结构,并完成其内部结构图。

生:火山喷发前会有火山灰冒出来,火山弹喷射出来,所以火山口处应该有火山灰和火山弹。

生:火山喷发时有岩浆喷发出来,所以在火山内部应该储存着大量的岩浆。

生:因为岩浆是喷发出来的,很有力量,所以从岩浆到火山口之间应该有一段狭窄的通道,就是火山通道。

生:根据火山喷发的时间顺序以及喷发的物质,我们推测:火山内部有火山口、火山通道,火山口有火山灰,火山通道底部有大量的岩浆。

(学生尝试完成火山的内部结构图。接着,教师结合学生的汇报出示完整的结构图。)

由于火山相当于一个暗箱,学生无法直接观察到其内部结构,因此,教师通过引导他们分析火山喷发不同时段的不同现象来推测其结构。分析与综合是科学思维的基本方法之一,教师在教学过程中要善于运用此方法,培养学生客观认识事物的理性精神。

二、在比较与分类中学会求同存异

想要确定事物之间的差异点和共同点,就需要用到比较与分类的方法,这样能帮助学生理性地看待事物的异同,找出事物之间存在的联系,从而深刻地认识事物的本质及规律。

四年级《点亮小灯泡》教学片段

师:(出示实验材料:电池、导线、小灯泡)刚刚我们一起认识了小灯泡的结构:外部是玻璃泡,内部是连接点、金属架、灯丝,还有一部分我们看不见,老师把它拆开给大家看。

生:小灯泡的连接点连着金属架,金属架还连着灯丝。

生:小灯泡有两个连接点,一个在灯泡的底部,一个在灯泡金属外壳的侧面。

师:同学们观察很仔细,你们能让小灯泡亮起来吗?可以先预测一下使小灯泡亮起来的方法,把它画在学习单上,再通过实验检验你们的方法是否可行,连接时要注意将金属的部分连接好。

(学生实验操作,教师将其中三名学生绘制的电路连接图贴在黑板上,如图2。)

师:为什么a和b的接法可以使灯泡亮起来,而c的接法不可以?

生:a和b是连通的,而c不是。

师:请同学们再观察比较,凡是点亮小灯泡的连接方法都有什么相同之处?

生:凡是点亮小灯泡的连接电路,导线都连接了电池的正负极和小灯泡的两个连接点。

师:谁能说说,这样的电路中电流可能是怎样流动的?

生:电流从电池的正极出发,沿着导线经过小灯泡,再通过导线回到电池的负极。

师:我们再来看一段小动画,看看电流是不是这样流动的。

(学生观看闭合电路的动画。)

师:看来电流“走”的路是一条回路,从电池正极出发,通过导线穿过小灯泡的灯丝,回到电池负极。能使小灯泡亮起来的电路是一个闭合电路,图2-c不是闭合电路所以不亮。你有办法改进吗?

本节课中,学生通过实验找出点亮小灯泡的方法,把这些方法先进行比较与分类,找出小灯泡点亮时的共同点,再进行归纳总结,最后得出闭合电路的概念。通过实验,学生可以找到点亮小灯泡的多种不同的方法,如果不对各种实验方法进行比较与分类,就很难发现闭合电路的规律。比较与分类是科学思维的基本方法之一,教师在教学中运用此方法能促进学生理性认识自然规律。

三、在抽象与概括中突破思维定式

自然界的物质种类繁多,形态、结构与性质多种多样,运动规律复杂,相互作用各具特征,实际事物可能具有多方面特性。为了揭示复杂事物的本质和规律,学生要撇开个别、非本质的特点,抽取主要的、本质的因素进行研究,并把一类事物共同的、本质的属性联合起来,从而建构新概念。

五年级《拧螺丝的学问》教学片段

师:老师带来了三个物品(出示螺丝刀、水阀和门把手的实物),大家会用吗?先找一名同学上台来试试。

(学生上台演示操作。)

师:其他同学想试试吗?请注意老师的要求。

(出示分组活动要求:分别拧动三个物品,观察它们哪些部位在转动并用简图画下来,用红色箭头表示每个部分的转动方向,尝试用一幅图来表示它们转动时的共同之处。之后,学生分组活动,并分析交流自己的理解,最后把讨论结果画在小组学习单上。)

师:哪个小组先来说说你们这样表示的理由?

生:转动螺丝刀的橡胶把手时,下面金属起子跟着转动;转动水阀的上端把手时,下端的金属也跟着转动;转动门把手时,下面也跟着转。

生:这三个物品都有几个不同的结构,拧动上面的部分,下面的结构跟着转动。

生:它们转动的方向都是相同的。

师:螺丝刀、水阀、门把手这样的物品,都有类似于大圆的一端,我们把它叫轮;也都有类似于小圆的一端,我们把它叫轴,我们把轮转动时轴也跟着转的装置叫作轮轴。

(之后,教师出示更多变形的轮轴,学生认为这些物品并不是轮轴。教师告诉学生这些物品的使用方法,引导他们认识到可以根据物品运动的轨迹将其转动的部位看作是轮,被轮带动着同时转动的部位是轴,帮助他们突破思维定式。)

本节课中,教师先让学生操作体验三种常见轮轴的使用,感受各种轮轴类工具的特点,通过绘图的方式,促使学生初步思考与表达;再通过组内交流碰撞,确定更加合理、直观的表达方式;最后通过全班分享、评价达成共识,抽象出轮轴模型。这样一系列的体验与分析活动设计,逐步帮助学生概括轮轴的结构特点,从而得出轮轴的概念。拓展环节中,教师出示变形的轮轴,帮助学生突破思维定式,对轮轴特点达到更全面和深入的认识。

四、在科学推理中注重实证

推理都是以科学的理论分析作为指导,对某类事物的部分对象与某种属性之间的内在联系进行分析,探索出事物与属性之间必然的因果关系,从而概括出关于该类对象的一般性结论。通过科学推理,可以训练学生注重实证。

四年级《热胀冷缩》教学片段

师:同学们在家都烧过开水吗?我们来看一段视频(播放烧开水的视频)。你们看到什么现象?

生:水漫出来了。

师:为什么出现这样的现象?

生:水烧开了就会沸腾,产生大量的气泡,水就漫出来。

师:可是刚刚水并没有沸腾,因为视频中老师的手指还伸进水里,说明水温不高,为什么水也漫出来了?

生:水有热胀冷缩的特点,所以水漫出来了。

师:什么是热胀冷缩?是体积变大?还是质量变大?

生:应该是体积变大。

师:怎么设计实验来证明你们的猜想呢?

(学生讨论、设计实验,证明水有热胀冷缩的特点。)

师:通过实验我们已经知道,水受热体积会增大,遇冷体积会缩小,那么其他液体也有这样的性质吗?如何证明你们的观点?

生:我们可以再找一些液体做实验来验证,如可乐、牛奶、油、醋等。

师:液体的种类很多,我们不可能把所有的液体都搬到实验室一一实验验证,老师准备了食用油、煤油和酒精来验证,实验怎么做?

(学生讨论、设计实验,开展分组实验。)

师:通过实验你们又有什么新发现?

生:把这三种液体放入热水中的共同现象是“体积变大”,放入冷水中的共同现象是“体积变小”。

生:看来这些液体都有热胀冷缩的特点。

师:水有热胀冷缩的特点,但我们不能确定液体都有热胀冷缩的性质。水、食用油、煤油、酒精等多种液体都有这样的特点,我们才可以初步判断有些液体有热胀冷缩的性质,但仍然不能说所有的液体都具有这样的性质。科学需要证据,科学结论必须严谨。

本节课中,教师通过科学推理,引导学生探究更多液体的热胀冷缩性质。教师指导学生运用不完全归纳法进行概括提炼,帮助他们建构“液体一般都具有热胀冷缩的性质”的科学概念。在此过程中学生体验推理的过程,认识到只有一种液体热胀冷缩并不能说明液体都具有热胀冷缩的性质,多种液体都有这样的性质才能初步得出此结论,以此帮助他们理解实证的重要性。

[课题:江苏省教育科学“十四五”规划2022年度重点课题“指向理性精神的小学科学思维型课堂构建的实践研究”,编号:B/2022/03/30]

(作者单位:江苏省南京市江宁科学园小学)

参考文献

[1]黄海滢.理性精神培养:审辩式学习的行动与省思[J].小学教学参考,2023(14).

[2]胡卫平.科学思维的理论与培养[M].石家庄:河北人民出版社,2023.