馆校结合开展跨学科学习的策略初探

作者: 于青 徐婷婷 李莹

《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》提出,要建立校内外科学教育资源有效衔接机制。实施馆校合作行动,引导中小学生充分利用科技馆、博物馆等科普场所广泛开展各类学习实践活动。2022年版科学课程标准立足学生核心素养的发展,在课程资源开发与利用中提倡充分利用身边的、易得的科学课程资源帮助学生学习,发挥科技馆的作用,通过实地考察等途径,促进课程目标的达成。由此可以看出,以有效培养学生科学素养为根本目的,充分发挥科技馆的资源优势推动小学科学教育的发展是非常必要的。在“设计冬暖夏凉的环保小屋”主题活动教学中,我们探索馆校结合开展跨学科学习。

一、背景分析

1.不同版本教材内容分析

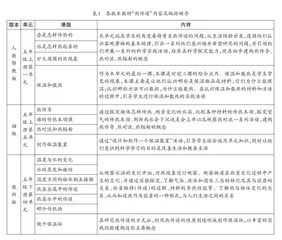

“设计冬暖夏凉的环保小屋”主题活动是基于小学科学“保温与散热”这一教学内容设计的。从教学内容的分析来看,隶属于2022年版科学课程标准中核心概念“技术、工程与社会”。“技术与工程”是在2017年版科学课程标准中增加的,它不仅丰富了小学科学教育的内涵,也使学生获得了更广阔的发展空间。我们应该意识到,技术与工程实践活动和科学探究活动具有同等重要的地位和作用,两者相互补充、相得益彰。纵观人教鄂教版、湘版和教科版教材内容及编排顺序,对于热传递内容的学习,最终都落脚在设计并制作一个保温(散热)装置上(见表1)。

已有教材在内容的选择与编排上存在以下问题:首先,大部分教材忽略了工程设计的基本流程,即确定问题—制订合理的解决方案—分析解决方案—优化解决方案—展示交流,而经历这样的流程对学生而言是十分必要的,这能够强化他们对重要技能和科学知识的领悟,使他们逐步理解工程、技术、科学和社会是如何相互联系的,由此实现课程标准的相关要求。其次,学校场地、设施的局限,以及一些常用的保温散热材料的缺乏,极大阻碍了学生的探究欲望。

2.“绿色之家”展品分析

中国科学技术馆“同构能源格局”常设展厅的“绿色之家”展品,由一栋被动节能屋以及7个互动子展品构成。互动子展品包括:建造你的节能房屋、被动节能屋的墙体结构、被动节能屋的窗户结构、中央控制系统(包括照明系统、空调系统、新风系统等功能)、雨水收集系统、踩踏发电系统、节能屋顶。通过互动子展品,展示被动节能屋的墙体结构、门窗结构、新风系统、照明系统等先进节能技术。其中蕴含的很多内容与学生所学的有关热的知识联系紧密,可以很好地弥补课堂学习的不足,为本次课程的实施提供保障。

3.学情分析

我校高年级学生在人教鄂教版五年级《科学》第一单元中学习过热传递的三种方式——热传导、热对流、热辐射,以及保温与散热的方法。在该单元的最后,学生需要进行一项保温设计,但他们还不能将所学知识运用于产品的设计,同时对于技术与工程对人们生活、生产和社会的影响没有形成科学的认识。

二、活动简述

基于以上分析,我们在人教鄂教版教材《保温与散热》一课的基础上创设了“设计冬暖夏凉的环保小屋”主题活动(如图1),目的是针对当今社会上普遍比较关注的环境问题(如极端天气的频繁出现等),引导学生利用已有知识,尝试解决生活中的一些问题,通过经历“确定问题—制订合理的解决方案—分析解决方案—优化解决方案—展示交流”的学习历程,理解技术与工程设计的一般流程,在培养他们实践与创新能力的同时,培养他们的社会责任感,并引导他们树立保护环境的意识。

“设计冬暖夏凉的环保小屋”主题活动的目标如下:

通过参观“绿色之家”展品,了解绿色节能房屋的墙体、窗户、屋顶、地板等特点,以及它们的保温与散热的原理。

通过设计、改进“冬暖夏凉的环保小屋”,能够将所学有关热的知识与实际生活相联系,将具体知识转化为设计方案。

通过参观与设计活动,了解科学技术与生态环境的密切关系,进一步建立和传播绿色低碳的生活方式和理念。

通过设计一个“冬暖夏凉的环保小屋”,在不断迭代改进的过程中,体会工程设计的复杂性、系统性与综合性。

三、活动实施过程与效果

1.聚焦研究问题

教师出示一张汇集了全球不同的气候研究机构公布的从1850年至今的气温变化图,问学生从这张图片中有哪些思考?学生交流后,提出以下问题:造成全球气温上升的原因是什么?全球气温升高有什么影响?怎样减少气温的上升?在这样的环境下,有没有适合居住的房子,让人感觉不那么热?通过对热单元的学习,哪些问题是可以在课堂中开展研究的?教师引导学生开展讨论,回顾热传递三种方式的特点、不同材料的导热性能以及生活中的一些保温和散热的方法等,逐步聚焦到思考如何利用保温和散热的知识,以及身边的节能环保材料,设计并制作一个“冬暖夏凉的环保小屋”。

2.初步设计,完成设计图

由于在生活中接触的现代化产品较多,学生最初的设计图能够关注到双层玻璃、羽绒保温帘等一些常见的可以起到保温、散热作用的材料,大部分的设计都体现了对电能、太阳能等能量转换方式的应用(如图2),而对于房屋结构、材料的导热性能等方面的关注还较为欠缺,对工程设计的系统意识还不够。这些问题在学生的初步设计中较为普遍。

3.分析设计,改进设计图

学生围绕以下两个问题展开讨论,进一步分析设计方案的不足。

问题1:我们在设计中利用了哪些保温、散热的方法?用到了哪些节能环保的材料?

问题2:我们在设计的过程中还发现了哪些问题?打算如何解决?

在讨论的过程中,学生体会到工程设计的复杂性和系统性,也发现了自己最初设计中的一些不足。随着学生知识的不断丰富,认识的不断深入,他们对于设计方案也有了更深入的思考。由于课堂中的已有资源不足以支撑在工程设计方面的进一步学习与探索,因此教师可以带领学生走进中国科学技术馆,借助馆内相关资源,帮助他们进行学习、体验和实践,给他们创造更多的机会不断地对设计进行改进和完善。

学生在参观“绿色之家”展品时,主要参观被动节能屋的墙体结构、窗户结构、节能屋顶、中央控制系统几个展品(如图3),了解节能房屋墙体的气密性和保温性原理、节能窗户结构的气密性和保温性原理、不同种类的节能屋顶的结构与功能、中央控制系统的特性等。

学生回到课堂后,随之进行交流:通过参观和体验“绿色之家”展品,有哪些收获和思考?很多学生表示能够更多地关注到房屋的结构,以及根据材料的性能进行合理选择,也进一步明确和理解了自己这样设计的科学原理。随后,学生围绕保温、散热效果与环保节能进行讨论,并对设计图进行了修改(如图4)。

经过这样的设计与改进,学生理解和应用了“热”相关知识,同时在实践活动中切实体会到工程设计的一般流程以及其特有的复杂性和系统性,感受到工程思维在技术与工程领域中的重要意义,由此真正实现了馆校结合的学习方式对于他们科学学习的积极作用。

4.根据设计图制作模型

学生根据自己的设计图,利用3D打印材料制作了房屋的整体框架,同时采用太阳能板,为房屋提供基础电能,通过门、窗以及室内的风扇进行散热,此外通过地暖进行冬季供暖。学生初步经历了较为完整的设计、制作过程,最终做出模型。

5.评估测试,改进设计方案

为了更好地判断模型的保温、散热效果,学生设计对比实验对模型的保温、散热效果进行测试。例如,学生将小屋放置在冰箱中模拟冷的环境,在小屋里面放一个装有水的烧杯,记录烧杯内水的初始温度,经过3分钟再次记录烧杯内水的温度,根据前后的温度差来分析保温效果。

再如,学生将小屋放在阳光充足的窗台模拟较热的环境,记录小屋内的初始温度,经过3分钟后再次记录小屋内的温度,根据前后的温度差来判断散热效果。

经过测试,学生发现烧杯内的水在3分钟后温度降低了13.3摄氏度,而放在窗台上小屋内的温度并没有变化。因此,学生认为小屋的保温和散热的效果均不太理想,还要进一步改进。

通过上述的测试,学生对于自己的设计方案有了更进一步的思考,并提出了改进方案,那么这种改进是否可行或是否能够起到预期的效果呢?还有没有可以完善的地方?当学生再次思考和讨论时,教师给他们提供一些相关的资料补充(调光玻璃的隔热与阻隔作用、植物的光合作用与蒸腾作用、风力发电等清洁能源),帮助他们了解在节能环保方面还有哪些可以采取的措施,为他们后续的设计与改进提供参考。

在课堂教学中不具备在设计与制作方面更为丰富和可操作的条件,因此我们再次借助科技馆的资源,让学生在材料与设计方面有更多的了解和体验。例如,“建造节能房屋”的互动体验活动,以3D动画的形式,生动形象地展示被动节能屋中各个系统的实际应用情况,以帮助学生对完善后的设计进行可行性分析。

之后,教师带领学生围绕“你建造的节能房屋是什么样子的?它有什么特点和优势吗?”这两个问题进行交流,引导他们发现工程设计不是一蹴而就的,要在设计过程中不断发现问题,对于比较复杂的设计可能还需要多次修改和完善,进而使作品真正地服务于人们的生活。我们的设计同样也是,想要达成预期效果,需要不断地进行设计上的迭代,使它更为科学、合理。在这个过程中,学生逐渐理解了工程设计的过程是一个复杂的系统工程。学生根据交流讨论,再次对“冬暖夏凉的环保小屋”的设计方案进行改进和完善(如图5)。

6.改进、完善模型,再次测试

除了设计图,学生在原有模型的基础上,还在小屋外壁贴上一层泡沫板来模拟保温墙,在房屋的顶部铺上一层花泥模拟土壤,以及放上一些绿植,做成绿色屋顶,试图增强小屋散热及减少热辐射的效果,并进行了相应的改进。

模型经过修改后,学生采用之前的方法测试,根据两次实验前后数据的对比发现(见表2),改善后的小屋的保温和散热效果与之前相比都有了一定程度的增强,这说明改进后的方案是可行的、有效的。

由此可以看到,经过对设计的反复修改,学生不仅能够通过改变房屋的结构以及优化材料的选择等方法实现保温与散热的效果,同时还体现出绿色节能的环保理念,让设计更完善。

7.展示与交流

展示与交流的环节,教师要鼓励学生大胆并且清晰地向他人介绍自己的设计思路,并对他人的设计进行客观分析和评价,指出其优点及不足,这有助于他们进行反思和改进。教师引导学生在实践的基础上总结归纳,发现技术与工程的特点。学生在经历了整个工程设计的流程后,逐渐形成和发展了设计思维与工程思维。同时基于社会问题而产生的设计,能够更好地激发学生的社会责任感以及使他们意识到低碳环保的重要性,从而树立环保意识。

8.活动评价

在活动的过程中,教师主要从学生的设计图、活动过程中的讨论、交流及对他人设计的评价等方面进行评价,并利用我校十二核心素养评价卡进行积分奖励。

四、结论与建议

1.馆校结合是助力学生科学跨学科学习的有效途径

小学科学教育往往面临着教学器材资源或学习空间缺乏而影响学生学习效果的窘境。科技馆作为开展社会科学教育活动的主要阵地,拥有众多与小学科学内容相关联的展教资源。与此同时,科技馆展现出的科技发展的历程、科学前沿领域和科技热点问题,以及科技展览弘扬的科学家精神等都是学校科技教育资源的短板。馆校结合的学习方式可以更好地丰富校内科学教育的形式,深化科技教育的内涵。这不仅弥补了课堂教学中资源不足的问题,也使学生通过体验初步经历和感受了工程思维在技术与工程领域中的重要意义,真正实现了馆校结合的学习方式对于学生科学学习的积极作用。

2.科技馆课程资源的利用要与课堂教学内容紧密结合

科技馆以其丰富的展教资源和真实的情境氛围提供了体验式的、多模式的和跨学科的教育机会,但相比小学科学教材内容来说系统性较弱,与小学科学课堂教学的贴合度和衔接性不够紧密。因此,在进行馆校结合的科学学习活动时,教师要基于教学内容进行场馆资源的筛选。同时,教师要在充分了解和分析科技馆展品所承载的认识价值和实践价值的基础上,关联核心概念进行“展教结合”的设计,也可以基于核心概念串联不同展区的展品,形成基于学生思维发展的内容结构。

3.馆校结合活动要能激发学生深度思考

教师要系统设计馆校结合活动,提升学生的学习效果、提高他们的学习效率,激发他们深度思考。首先,教师要合理选择或整合馆校资源,明确校内学习目标和馆内学习目标,进而设计相应的教学活动。此外,教师还要围绕学习内容对馆内学习前、学习中、学习后的全过程教育进行规划,如馆内学习实践前如何设计导引活动、活动实践时如何提供学习支架,以及学习实践后如何与课堂连接、如何进行评价等都是需要设计的。

[课题:人民教育出版社课程教材研究所“十四五”课题“小学科学跨学科学习及教材呈现研究”,批准号:KC2022-32]

(作者单位:于青、徐婷婷,北京市西城区奋斗小学;李莹,北京市西城区教育研修学院)

参考文献

[1]喻伯军.义务教育课程标准(2022年版)课例式解读(科学)[M].北京:教育科学出版社,2022.