基于模型建构的小学科学概念教学

作者: 冯美铃

模型建构是科学核心素养中科学思维的重要组成部分,培养学生模型建构能力是科学课程的目标之一。有关研究指出,科学学习就是科学建模的过程,科学学习过程中的观察、描述、解释、预测、推理微观和宏观自然事物、自然现象的实质就是建构和应用科学模型的过程。[1]建构模型需要抓住事物的主要特征,舍弃一些次要的因素,将复杂问题简化为更易于理解的形式,起到化繁为简的作用。教师要引导学生观察、描述科学现象,提炼共性元素,将其简化建构模型并应用模型解决问题,从而促进学生对科学概念的深入理解。

电学内容属于物理范畴,具有抽象性的特点。《点亮小灯泡》一课是学生在小学阶段初次接触电学知识的一节课,旨在帮助他们建构清晰的科学概念模型,从而更直观地理解电路知识,形成具象化的认识。教学时,我遵循外显原始模型、归纳过渡模型、精细修正模型、可视表征模型、巩固运用模型的教学路径优化本课教学,引导学生逐步建构电路的概念模型,实现对概念的深度理解。

一、尝试点亮,外显原始模型

在小学科学学习中,学生的原有认识主要源自他们积累的生活经验,这些经验被称为前概念。对于点亮小灯泡的连接方式,学生也会基于前概念形成一定的初始理解,这可以视为他们对电路概念理解的原始模型。然而,这些原始模型通常是基于生活经验的感性认识或者是想象,缺乏科学性和准确性。因此,在学生建构概念模型的过程中,教师应引导他们充分描述自己的原始想法。这样不仅能够帮助学生更好地认识自己,还能促进其产生认知冲突,从而进行自我反思和自我修正,这是实现概念转变的重要前提。

教学片段

师:同学们,实验室里有许多手电筒坏了,你们能帮老师解决这个问题吗?修理手电筒可不是一件简单的事,首先我们要明白,如何才能点亮小灯泡?需要哪些材料?说说你的理由。

生:需要有小灯泡,要有电池来提供电能,还需要导线来连接它们传输电能。

师:老师给大家提供这些材料,请你们先仔细观察它们的结构,再尝试点亮小灯泡,并记录连接方法。如果不成功,可以进行改进,并记录改进后的连接方法。

(学生尝试点亮小灯泡并记录。)

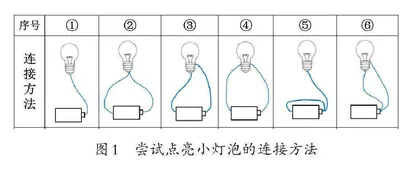

师:老师收集了一些不能点亮和能点亮小灯泡的连接方式(如图1),说一说你们这样连接的理由。

生:我觉得只要一根导线,把电池和小灯泡连起来,小灯泡就能亮了。因为我平时看到家里的电器都只有一根电线,只要插上插头,就能工作了。

生:我认为要两根导线分别连接电池的两个端点,然后将导线连接到小灯泡底部,电流会从电池两端出发,在小灯泡的底部相遇,使小灯泡发光。

生:我不赞同他说的,我在书上看到过电池有正负极,电流是从正极流出,经过小灯泡再回到负极,所以我觉得电流不是从电池的两端同时出发的。

对记录单和课堂发言的分析发现,学生对电路概念的理解,主要存在三种典型的原始模型。[2]第一种为单极模型,学生认为电路只需要从电池的一端出发,直接连接到小灯泡,将电能单方面消耗就能使小灯泡亮起来;第二种是两极碰撞模型,学生认为电流要从电池的两端出发,再汇聚流入小灯泡的底端,为小灯泡输送电能;第三种是两极流动模型,学生认为电流就像水流一样从电池的一端流出,经过小灯泡内部后被消耗,剩下的再流回到电池的另一端,流入小灯泡与流出小灯泡的端口是同一个部位。

进一步深入分析发现,持单极模型理解的学生是基于生活中的用电器都是用一根电线直接插到插座上就能通电的生活经验得出,即图1中①⑤⑥这样的原始模型。这种想法在学生中占绝大多数,其原因是,他们缺乏对电池工作原理的了解,没有意识到电池有正负极的区别。持两极碰撞和两极流动模型的学生是基于已有经验和自己的想象得出,即图1中②③④这样的原始模型。尽管他们对电池的正负极有所认识,但对电流的流向及灯泡内部电流的具体流动路径比较模糊。

这一环节中,学生充分外显头脑中的原始模型,发现其并不能解决目前的问题,从而激起继续深入研究的热情,这也为教师在后续引导学生修正和完善科学概念模型提供了明确的方向。

二、寻找共性,归纳过渡模型

电学内容具有高度的抽象性,使学生在理解的过程中有一定的挑战性,他们可能会产生一定的畏难情绪。对此,教师可采用学习进阶的教学策略,将建模过程细化为若干阶段以降低学习的难度。[3]例如,教师可以先引导学生通过对比归纳,形成概念过渡模型,再对过渡模型进行精细化评估,进而建构科学模型。最近发展区理论为我们提供了重要启示:教师应当精准把握学生的现有知识水平与潜在的发展空间,为他们提供有针对性的学习支架,帮助他们实现科学概念模型的渐进式建构与理解。在建模过程中,随着学生观察和理解的不断深化,模型本身亦会相应调整。这凸显了经由模型建构所获得的科学知识具有动态性和可修正性,即随着认识的深入,科学概念亦在不断更新和完善。

教学中,我运用动态移动板书的方式,引导学生对点亮方案进行了逐一对比,为他们分析归纳形成概念模型搭建了一种可模仿的思维方式支架。

首先,我将方案③与②⑤放在一起(如图2左),引导学生仔细观察对比,寻找亮与不亮的连接方式的异同点。学生发现,虽然这三种方案中电池均连接了两极,但只有小灯泡也连接两个点时才能够被成功点亮。

接着,我将方案③与⑥进行了对比展示(如图2中)。学生发现,仅仅连接小灯泡的两点而不连接电池的两极同样无法点亮小灯泡。

经过这两轮的对比分析,学生初步建构模型,即要成功点亮小灯泡,必须同时满足“连接电池两极”和“连接小灯泡两个点”这两个条件。为帮助学生更好地记忆这一模型,我总结了“两极连两点”的点亮秘诀。需要强调的是,这一过渡模型还比较粗糙,仅为适应学生当前的认知水平而建构,有待修正和完善。

三、解构灯泡,精细修正模型

根据建模周期的教学策略,模型建构阶段需经历模型的细化、修正及补充等多个模型评估环节,以便学生能够对概念模型有更加综合、深入的理解。[3]之所以需要对模型进行细化和修正,是因为在建模过程中,我们会发现经简化的过渡模型与实际情况之间存在一定的偏差,无法充分解释现有现象。因此,教师需要引导学生对模型进行相应的调整和完善,通过更加全面、细致的观察与描述,建构更加贴近客观事实的科学模型。

教学片段

师:方案④同样满足了“两极连两点”的条件,为什么小灯泡不亮呢?

生:③与④两种方案都连接了电池正负极,只是连接小灯泡的两个点的位置不一样,③是一底一侧,而④是两个侧边,难道是因为这两个部位不一样吗?

师:从小灯泡的外部看都是一圈金属螺纹,好像看不出有什么不一样。

生:是不是小灯泡内部这两个地方有什么不一样?

师:接下来,让我们打开小灯泡,看一看它的内部是什么样的。

当学生掌握了成功点亮小灯泡的秘诀后,我再次移动板书聚焦方案③与④(如图2右),并提出关键问题“方案④同样满足了‘两极连两点’的条件,为什么灯泡不亮呢”。这一问题的提出,旨在引导学生进一步深入思考,发现成功点亮小灯泡的更深层次的规律。经过前面两轮的对比分析,学生已经熟练掌握了分析点亮方案的思路。通过细致的对比观察,他们会很自然地聚焦到灯泡上的两个点是有区别的,并不是随意连两个点就能成功点亮小灯泡。这进一步激起了他们深入研究的兴趣,促使他们想要打开小灯泡一探究竟!

鉴于四年级学生的知识储备尚不能理解灯泡各部件的导电性及电池中电流流动的机制,我选择利用图文资料阅读和实物对照观察相结合的形式(如图3),为他们建构电路模型搭建必要的学习支架。在阅读过程中,学生仔细观察解剖后的小灯泡,并在方案③中画出其电流流动的路径。之后,学生用手指比画电流从电池正极出发,经过小灯泡侧边的连接点进入小灯泡内部,再经过灯丝(钨丝)点亮小灯泡,最后从小灯泡底部连接点流出,返回电池负极,形成完整的电流闭合回路。为帮助学生更好地记忆这一科学模型,我将“两极连两点”的点亮秘诀修正为“经过灯丝,形成回路”。

经过这一环节的学习,电流回路的科学模型在学生脑海中得以清晰建构。此时,我再次让学生解释方案④中小灯泡不能被点亮的原因,他们能很快说出电流在进入侧边连接点时顺着整圈的金属螺纹流出了灯泡,电流没有经过灯丝,所以小灯泡无法被点亮。

四、动态模拟,可视表征模型

在科学教学中,教师要尽可能减少问题情境中多余变量的干扰,保证学生能够尽快关注与所学问题或概念更为紧密相关的本质内容。[3]在这一过程中,多媒体技术等工具可以将抽象的科学概念可视化表征出来,以满足简化和具象的双重需求。

学生在观察小灯泡的内部结构后,头脑中关于电流流动的路径已经有了雏形,但这种模型仍然是割裂的,不够整体和具象。这时教师出示动态图示,以小红点模拟电路中的电流(如图4),动态模拟电流在整个电路中流动的路径。值得强调的是,电流在灯泡内部和电池内部也需要流动起来,这样才是完整的电流回路的科学模型。通过这一直观方式,学生更清晰地认识了电流在电路中是如何流动的,进而巩固和完善了头脑中的电路模型。

当学生在头脑中形成了这种动态的电路模型后,我引导他们再次分析之前的几种失败电路。

教学片段

师:利用手指比画电流流动路径的方法,你能分析这些电路为什么不能被点亮吗?

生:②④⑤这三种连接方案中,电流都从电池正极流出,但是没有进入小灯泡经过灯丝,而是直接回到了电池负极。

师:是的,电流没有经过用电器,直接回到电池的这种电路叫作短路。它有一个很明显的特征,你们发现了吗?

生:我们在尝试这些连接方法时,发现电池都很烫。

师:短路电路虽然也形成了回路,但是因为电流没有被用电器消耗,而快速在电池中消耗且产生的电流很大,所以电池会发烫,我们要尽量避免这种情况。

生:方案①的电路中,电流从电池正极流出后,没有再回到电池负极,就像这条路断了一样。

师:我们把这种中间电流断开,没有回到电池负极的电路叫作断路。

通过利用多媒体技术,我将原本无形的电流以具象化的动态小红点的形式进行展示,引导学生使用箭头来表征电流流动的方向,并在其脑海中形成了电流的动态模型。这不仅实现了连线成面的知识串联效果,更对先前零散的过渡模型进行了有效的整合与完善,建构了一个动态整体的科学模型,使学生对电路概念有了更深入的理解。

五、升级点亮,巩固运用模型

新建构的概念模型,只有被学生自主表达时,才表明被他们真正理解并接受了。教师可以创设新的富有挑战性的问题情境,引导学生利用新建构的概念模型完成挑战任务,鼓励他们用画图或语言的方式把电路表达出来,以此助力他们应用迁移概念。

在本课的最后环节,我创设“手电筒内部空间有限,如何用一根导线点亮小灯泡”的问题情境(如图5)。在点亮小灯泡的方案中,我们发现用一根导线点亮比用两根导线点亮小灯泡更具挑战性。用一根导线点亮时,灯泡的侧边金属螺纹与电池的一极直接相连,由于这两者之间没有导线的连接,学生对于此处的电流流动路径又会变得模糊起来,这对他们分析电路提出了更高的要求。根据学习进阶的策略,在刚开始尝试点亮的活动中,我没有要求学生只能用一根导线,而是不限导线根数,让他们自由尝试,这是符合他们思维进阶特点的。在实际教学中,我也发现学生用两根导线成功点亮的情况较多,而在还没有完全建构电路科学模型的情况下,直接用一根导线成功点亮的情况较少。这也体现了概念模型的建构需要经历一个难度逐渐升级的过程。

在挑战一根导线点亮小灯泡活动中,能够正确判断现象的学生不一定能画出正确的电流模型图,而那些能画出正确的电流流动模型图的学生一定能够判断正确的现象。因此,在模型建构的最后阶段,我鼓励学生运用模型表达,这是基于他们对科学概念的正确掌握才能实现的。

(作者单位:浙江省杭州市余杭区云会中心小学)

参考文献

[1]史加祥.新课标背景下小学科学模型建构的教学理解与实践[J].中小学课堂教学研究,2022(07).

[2]邵锋星.科学素养怎样教[M].北京:教育科学出版社,2021.

[3]黄楠虹.小学科学教育中促进学生科学建模能力发展的教学策略研究[D].武汉:华中师范大学,2023.