做思评一体,促进学生科学思维发展

作者: 陈锋

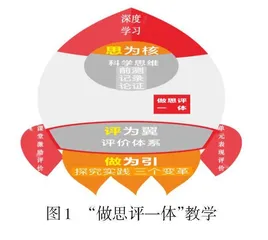

在做好科学教育加法的大背景下,小学科学越来越注重培养学生的科学思维和实践能力。通过对100节常态课深入分析,我们发现三个主要问题:一是短时间的探究实践和频繁的活动切换分散了学生的注意力,小组合作学习中个体参与不充分,缺乏真正的研讨。二是教师对于学生的概念前测和思维发展关注还不够,学生的“做中思”不足,研讨短且不充分。三是没有构建评价体系,教师对于评价研究不足。为了发展学生科学高阶思维,我们尝试开展“做思评一体”教学(如图1),“做为引”即开展三个变革,变“无”为“有”,变“看”为“做”,变“短”为“长”;“思为核”即利用三个工具,分别以前测、记录、论证为载体,外显学生思维发展的过程;“评为翼”即构建评价体系,注重指向高阶思维的课堂激励评价和单元表现。

一、做为引:以生为本,探究实践做充分

1.变“无”为“有”,创设以做启思

观察和实验是获得科学事实的重要手段,[1]我们统称为“做”。常态课中,有的是“无活动”,只讲科学知识,有的则是“无高阶思维活动”。针对这两类情形,教师要创造性地设计“做”的活动,以做启思(见表1)。

2.变“看”为“做”,做实合作学习

合作学习在培养学生自主学习能力方面有明显优势。常态课中,部分学生操作、部分学生成为“看客”的情况时常出现,有时甚至因分组不合理,整个小组都成“看客”。教师要创设机制让每个学生都能独立思考和合作学习。?

3.变“短”为“长”,提倡完整探究

常态课中,有的教师通过不断启发、设问分离实验,将一个个完整探究分解。科学课提倡设计完整的探究活动,教师可以围绕核心问题把小实验整合为大活动,也可以基于主题设计前短后长的递进式活动,使学生的思维充分卷入。完整探究的主要策略有计时策略、导学单策略,学生充分体验思维过程,发展对一般事物的认知规律(见表2)。

二、思为核,激发学生“做中思”

1.精准诊断学情,找准思维“增量点”

学生的学习兴趣和认知水平是教学发生的起点。教学时,使用前概念调查和分析的方法可以帮助教师对其有较为准确的把握。[2]我们尝试基于学情去设计、使用、改进三种“诊学单”,即口头诊学、问卷诊学、录像诊学(如图2),基于这三种方式能更加有效地探查学生的前概念。

2.指导科学记录,有效促进“做中思”

对学生来说,记录观察和发现是学习科学的重要方式,特别有助于思维外显。对教师来说,科学记录是了解学生学习过程、调整教学策略的重要依据。我们以科学记录为载体,研究记录形式与记录内容的匹配度,有效促成高质量的“做中思”(见表3)。

3.优化分层论证,逐步突破“重难点”

论证是课堂情境下的社会交互,学生在求证的过程中搜集充足且可靠的证据,从而真正理解概念。教师可以论证突破教学重难点,对不同层次的论证环节采取针对性的教学策略。以《它们去哪里了》为例,分层论证见表4。

三、评为翼:发挥激励诊断改进功能

1.构建评价体系,对标学业质量

科学课程标准指出,学业质量是学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现,反映课程核心素养的要求。构建小学科学评价体系主要根据学生在纸笔测评和实践测评中的结果,以及他们在课堂学习和平时的作业表现进行综合评价,评价内容包括态度习惯和学业水平两大板块(见表5)。

2.课堂及时评价,促进学习效率

基于儿童立场,我们针对“操作探究”重点打造每课时的具体评价内容,设计单元分项评价粘贴表,用分工合作、操作探究、研讨表达三块内容来评价,用不同色块来区分评价等级。以《一袋空气的质量是多少》为例,组内每位成员领取特定的任务贴,使分工更具体,便于教师对成员进行评价与指导。评价内容主要是“每筒满筒、调平后加气、轻放物体、等待指针平衡且平视”这四点,教师利用评价量表引导学生规范操作,让他们通过撕、贴的形式来评价本组,指标清晰,容易操作。

3.巧设单元评价,培养高阶思维

围绕表现性评价的三个核心元素,我们遵循选准单元诊断主题、确定单元诊断的表现目标、设计表现性评价任务、制订单元评价量规的程序。设计表现性评价任务见表6。

小结

教学改进需要有系统思维,让学生在体系、规范的前提下更好发展。基于区域的实际情况,我们通过调研分析聚焦课程标准“靶心”,追求科学课堂的新变化,为学生提供高质量的学习。我们重视学生课堂中的“做”,评估学生“做中思”,设计和发挥评价的正向功能,最终走向“做思评一体”,为他们的科学思维而教。

(作者单位:浙江省温州市教育教学研究室)

参考文献

[1]胡卫平.科学思维的理论与培养[M].石家庄:河北人民教育出版社,2023.

[2]李霞.基于核心素养的小学科学思维型教学模式研究[D].西安:陕西师范大学,2018.