搭建多元支架 促进深度探究

作者: 卓银儿 任忠华

科学课程标准指出,倡导以探究和实践为主的多样化学习方式,让学生主动参与、动手动脑、积极体验,经历科学探究以及技术与工程实践的过程;要基于学生的认知水平和知识经验,科学安排学习进阶,设计并开展有序递进的课程结构。在《温度不同的物体相互接触》一课教学中,我们尝试基于最近发展区理论开展支架式教学,引导学生在课堂上进行深度探究,促进他们思维的发展。

教师围绕教学内容,以最近发展区理论为指导建立概念框架,需要对课程标准、教材、学情进行分析,将复杂的学习内容分解,为学生搭建多元支架。

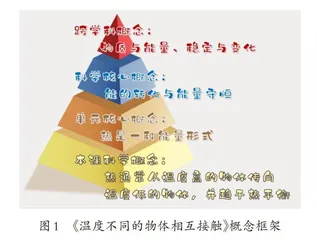

本课是五年级“热”单元中的内容,该单元属于13个科学核心概念之一“能的转化与能量守恒”中“能的形式、转移与转化”相关学习内容,指向学生形成物质与能量、稳定与变化等跨学科概念。“热”单元以“热是怎样传递的”为学习线索,引导学生循序渐进地经历一系列探究活动,分别指向学习内容“热可以改变物质的状态”“热以不同的方式传递”。这两块内容共同支撑起该单元的核心概念“热是一种能量形式”。作为单元的第3课,本课起着承上启下的作用,上节课通过给烧杯里的水加热,学生观察了单一物体吸收热量带来的变化,本节课他们进一步观察热在温度不同的物体间的传递,从而建构“热通常从温度高的物体传向温度低的物体,并趋于热平衡”的科学概念(如图1)。

学生在学习本课前,除了已有的知识基础,还有日常经验形成的对事物、现象的看法和思维方式。许多学生都有过加热牛奶的经历,他们知道冷的物体和热的物体接触后,可以使冷的物体变热、热的物体变冷。但是,很多学生不知道温度变化的背后实质是热的传递过程,不清楚两者的温度是否交叉、后续的温度变化是怎样的。对于验证方法,学生可以设计粗略的实验方案,并与同伴达成共识。

依据以上分析,我们确定了本节课的教学目标及教学重难点:

科学观念:通过测量不同温度的水相互接触后温度的变化,知道热通常从温度高的物体传向温度低的物体,并趋于热平衡。

科学思维:通过观察折线图,运用分析、比较、概括等方法理解热传递。

探究实践:通过设计实验,开展完整的探究,收集准确数据。

态度责任:亲历探究活动,维持对热传递的研究兴趣;通过热成像仪,知道观察工具的精密化能使研究更接近于事物的本质。

教学重点:认识热通常从温度高的物体传向温度低的物体,并趋向平衡。

教学难点:通过完整的探究,收集准确数据,并基于数据进行分析。

结合最近发展区理论,我们对本课的学习进行分解,将真实情境中抽象的大问题分解为一个个小任务,并在学生需要的时候给予合适的支架,帮助他们全身心投入学习,实现深度探究。

一、搭建情境支架,引起认知冲突

课程标准要求,为学生创设良好的学习情境,设计适宜的探究问题,引发他们的认知冲突,激发积极思维。创设情境时,教师要从学生的已有经验出发,引导他们提出有价值的问题。

本课一开始,教师出示早餐店加热牛奶的图片,聚焦问题:冷牛奶和热水的温度变化过程是怎样的?学生快速进入学习情境,用画图的方式展示想法(如图2),并对图表进行解释分析,充分暴露前概念。图表支架的搭建,将学生的前概念可视化,对比展示不同类型的预测图,引起他们强烈的认知冲突,促进他们萌生探究欲望。

二、搭建探究支架,促进获取证据

探究实践是小学科学教学活动的主要方式,教师要加强对探究实践活动的研究和指导,设计并实施能够促进学生深度学习的思维型探究和实践,切实突破本课的难点——通过完整的探究收集准确数据。

1.同伴讨论,设计方案

学生明确探究任务,自主设计方案。本课中,学生讨论如何实验、如何合理分工、收集哪些数据,这个环节比较开放,教师不出示实验装置限制他们的思维,让他们基于已有经验设计方案,并通过交流进行批判、补充与完善。

2.教师指导,同伴协助

学生设计的实验方案比较粗糙,还需要教师进行指导完善,尤其是纠正不规范操作,如测量初始温度时用手拿着试管、计时1分钟选择暂停、相互之间无法很好地合作等。教师用微课视频展示操作步骤,和学生一起梳理实验过程以及一些注意事项,并请一组学生演练。

3.优化材料,助力探究

优化后的实验材料,可以降低学生的操作难度,让实验数据更加精准。本课的实验材料经过多次改进,我们最终用电子温度计,解决学生读数的困难。电子温度计的探测头不容易控制,总会碰到烧杯和试管,造成数据的不科学,于是教师加入了一根吸管,用来固定温度计的探测头(如图3)。

三、搭建交流支架,促进协作学习

交流分享环节,重在启发学生动脑思考,帮助他们强化对实验现象更加全面的分析、解释与理解,最终提升思维能力。

1.呈现发现

教师引入“平板+Excel”支架,将数据自动转化成温度变化折线图,学生观察折线图进行小组分析、班级讨论,发现变化规律:热水温度下降先快后慢,冷牛奶温度上升先快后慢;冷牛奶温度上升快,热水下降慢;两者温度不断接近,趋于稳定后,冷牛奶温度反超热水,两者温度再一起下降。

2.解释现象

教师引导学生记录实验过程中产生的问题,基于数据解释现象,让他们在交流环节有话可说,实现思维的深度发展。学生利用已有经验解释热水温度下降先快后慢、冷牛奶温度上升先快后慢,逐步建构热传递概念。

师:什么原因导致热水温度上升,冷牛奶温度下降?

生:热水的热传给了冷牛奶。

师:这个热就是热量,热水的热量传给了冷牛奶,我们把这个过程叫作热传递。

师:为什么温度变化会先快后慢呢?

生:一开始它们的温度相差大,热传递速度快,后来温度越来越接近,热传递速度就变慢了。

师:所以热传递要具备什么条件?

生:要有温度差。

师:是的,有温度差,热量从温度高的物体传给温度低的物体。

热传递概念的建构基于学生的实验发现与对折线图的观察,教师适时的点拨与引导,激发他们的思维活动,促进他们形成科学概念。

3.解决疑惑

在实验中,学生产生了新疑问,如何帮助他们解决疑惑,此时需要教师提供技术支架。

师:(播放热成像仪拍摄的实验视频,如图4)冷牛奶温度为什么会反超热水?仔细观察视频中温度的变化,试着解释我们的疑问。

生:空气的颜色变紫了,热水的热传给了空气。

师:烧杯里的热水的热量要传给冷牛奶,还要传给空气,冷牛奶只与热水接触,所以才会出现冷水温度反超热水的现象。

通过热成像仪这一支架,将不可见的热传递过程转化为可见的颜色变化的过程,实现热传递的可视化,加深学生对热传递的理解。至此,学生基本达成热传递的共识,初步形成热是一种能量形式的科学观念。

四、搭建迁移支架,促进拓展延伸

教师组织学生运用所学知识和方法解决真实情境中的问题,实现应用迁移,做到融会贯通,让知识从真实情境中来,回到真实情境去。

师:请同学们预测一下,再过1小时、2小时,冷牛奶和热水的温度还会怎么变?老师这里有一张同学们记录的折线图,请你把自己的想法画在后面。

(学生将预测结果画出来,如图5。)

生:冷牛奶和热水把热量传给空气,温度下降。

师:一直下降吗?

生:最后和周围空气的温度一样。

师:温度真的会这么变化吗?大家课后去完成这个实验,自己来揭秘吧!

通过对实验后续现象的再次预测,学生完成对热传递概念的应用迁移,他们带着问题进入课堂,带着新问题离开课堂。这实现了将学习延伸到课外,学生完善了认知结构,真正实现了自主学习和深度学习。

(作者单位:卓银儿,浙江省杭州市余杭区大禹小学;任忠华,浙江省杭州市余杭区教育发展研究学院)