“做一把仿生烧瓶刷”项目学习实践

作者: 史振华

科学观念、科学思维、探究实践、态度责任是科学课程的核心素养内涵,探究实践是主渠道,科学思维是核心。项目学习能满足思维型探究的需求,引领学生在真实情境下融合多个学科知识,围绕项目主题经历设计、修改、再设计、建模来完成项目,解决实际问题。

在“做一把仿生烧瓶刷”项目学习中,教师创设项目情境,提出问题,引导学生形成探究需求,根据项目要求初步设计、建模,对初次建构的模型进行比较分类,在批判解释的过程中引发求异思维,促进对项目方案的再设计,进而在教师提供学习支架的基础上进行迭代设计,凝聚思维,对模型进行重组和创造,建构生活模型解决问题。

一、提出问题,明晰项目任务

前期研究是项目实施的重要环节,能够激发学生开启思维之门。围绕做仿生烧瓶刷这个项目,学生要先思考做这把刷子所需的材料、大致结构和功能等信息,然后利用文献检索、探究实验等方法获取所需要的知识、信息和经验,对所收集的材料进行判断和分析,为以后的项目实施奠定基础。

1.创设情境,提出问题

在实验室清洗烧瓶时,学生发现烧瓶的瓶颈细长、瓶肚较大,这样瓶肚里的脏东西用水冲不掉,用抹布又塞不进,这可怎么办?几个学生清洗许久,依旧不能清洗干净,因此主动提出:“需要一个适合清洗烧瓶的工具。”结合五年级“仿生”单元,学生已经学习了《生物的启示》《蛋壳与薄壳结构》《海豚与声呐》三课,初步认识到工程师利用生物的启示,发明了许多有利于生活生产的产品来解决生活中的问题。在此基础上,教师引导学生结合自然界事物的结构、功能及相互关系,设计制作一把可以刷烧瓶的仿生刷子。这样融入生活情境,引发思维,联结已有经验,产生解决问题的需求,自然生发项目。

课堂上,教师出示5种生活中常见的刷子,让学生从中选择合适的刷子。大多数学生选择了奶瓶刷和试管刷,给出的理由是:奶瓶刷和试管刷的长度与宽度比较适宜,而且奶瓶刷的海绵和试管刷的刷毛具有一定的弹性,能够在一定空间里压缩,既可以伸进瓶内,又可以起到清洁作用。从学生的回答中,原型的刺激使他们更进一步关注到了刷子的尺寸与材料性能的关系。

2.拆解问题,形成进阶式任务

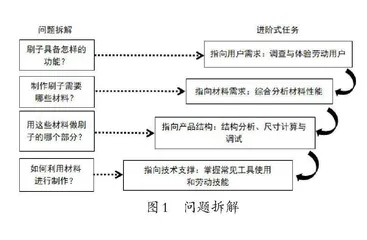

当用奶瓶刷和试管刷尝试刷圆底烧瓶时,学生发现还是刷不到位,因为烧瓶的瓶肚比较大,刷子不能弯曲,刷不到瓶肚的每个地方。这时,教师引导学生系统考虑“做一把仿生烧瓶刷”的项目要素,把项目进行拆解,并寻找相关的学科知识与技能的支撑,使学生思维逐步由抽象走向具象,形成环环相扣的进阶式任务(如图1)。

图1就是对本项目进行问题拆解,引导学生思考这把刷子的功能、材料、结构和设计,从而形成了进阶式任务:调查需求、分析材料、结构分析、技术支撑。学生逐步明确项目中需要用到哪些学科知识与能力,在感知与探究主题有关的总体信息中明确一个或多个要素信息,并有效分析信息来源与类型,从而持续有效地解决问题。

二、模型分析,形成评价标准

模型分析能够促使学生进一步理解模型的要素与结构,是对事物本质属性的一种系统思考。学生通过对以上问题的分析与讨论,想到可以用木棍、铁丝等作为刷子把手,用海绵、魔术贴等作为刷毛,同时借助橡皮筋、双面胶、扭扭棒等作为连接工具,对脑海中的烧瓶刷进行第一次制作,并进行清洗测试。待所有小组完成1.0版的刷子制作后,教师将学生遇到的问题写在便利贴上,并贴在问题展板上,进行分类汇总,引导他们讨论解决问题的方法(见表1)。

表1中的问题充分暴露了学生对原有设想产生的思维碰撞,教师引导他们对这些问题进行分类整理,明确解决问题的方法。学生明确地感受到,在制作这把仿生烧瓶刷前需要制订一套评价标准,因此在师生合作的基础上学生制订了产品评价水平等级(如图2)。

从图2可以看出,学生以1.0版的刷子制作时发现的问题为目标,在思考交流中形成相对应的四个评价标准,再根据评价标准对模型进行螺旋式设计和修改,直至达到理想水平。其中水平1表现为优秀等级,四项标准均能达成,刷子刷烧瓶效果好;水平2表现为良好等级,基本能达成,产品有一些缺陷;水平3和水平4分别是基本合格等级和不合格等级。这样的评价标准是学生制订,促使他们针对评价标准不断修改自己的产品,体现教、学、评一体化。

三、丰富资源,促进螺旋设计

通过1.0版的刷子模型制作,学生已经意识到普通的刷子并不能起到很好地清洗烧瓶的作用,需要针对评价标准设计一款新型的工具。教师组织学生进行头脑风暴,鼓励他们积极讨论,寻找解决问题的办法,并回忆学习过的“仿生”单元,看能否从中获得启示,寻找设计的突破口。同时,教师为学生提供“蜗牛腹足吸附玻璃表面、人体舌头在口腔里旋转、植物枝条分叉状、河豚遇敌鼓气”四种生物特点,引导学生从外形、结构、功能、行为方式等方面重新设计这把仿生烧瓶刷,促使学生思维螺旋发展。学生通过小组讨论,在充分征集意见基础上开展了再设计的项目过程,创新设计出4种2.0版本的刷子(如图3)。

设计1

根据蜗牛能够吸附在光滑的玻璃表面,联想到磁铁隔着物体也具有吸力的特点,在瓶内放入一个裹着刷毛的小磁铁,瓶外用一个磁力大点的磁铁,移动瓶外大磁铁,在就可以带动瓶内的小磁铁移动,清洗瓶肚。

设计2

根据河豚遭遇攻击时往往会使身体充气变成球状的特点,思考用气球作为刷子的内部结构之一,只要在气球上粘一些刷毛,不充气时放入瓶内,充气后,带刷毛的气球鼓起来,旋转晃动就可以清洗瓶肚,如需从瓶内取出,只要将气球放气即可。

设计3

根据树杈既可以展开又可以在一定程度内弯曲的特点,联想到借助木棍来模拟树杈,用橡皮筋捆绑两根木棍来模拟树杈,这样的好处是进入瓶口时两根木棍并拢,进入瓶子后,木棍交叉展开,可以清洗瓶肚。

设计4

根据人体舌头以舌根为基点,在口腔里旋转的特点,想到把海绵的一端绑在木棍上模仿舌头在口腔内活动,转动木棍,带动海绵清洗瓶肚。

这些小组受到学习单的启发,对刷子进行再设计,不断地主动获取生物世界的信息,并将输入的信息进行加工提炼,通过设计再将内化的信息进行有效的输出,建构平面模型,让学生不断地对仿生学概念、原理、流程有了更清晰的认识,促使他们不断产生思维的火花。

四、检验模型,初步改进产品

模型检验是学生利用设计、制作的思维模型解释真实事物(原型)的关系或结构,对学生的思维起到监控和调节作用。本项目从平面图纸到立体模型,考查学生的空间转化能力和动手实践能力。学生以“产品评价水平等级”为指引,在不断调试检验和修正的过程中发现问题,并进行迭代改进。

设计1的改进

学生发现放入瓶肚的磁铁要尽可能小一些,否则包裹海绵后就无法放进瓶肚,而瓶外的磁铁要尽可能大一些,否则抓握时很费力。又有学生考虑到“价格”这一指标,想把内部的磁铁换成价格更加便宜的钢珠,测试后发现,隔着玻璃相吸时,包裹了海绵的钢珠容易掉落,最后在权衡之下还是选择了较贵的磁性巴克球。这样调整后,就可以利用瓶外的磁铁吸引瓶内包裹海绵的磁性巴克球进行滚动,从而清洗瓶肚(如图4)。

设计2的改进

学生发现利用河豚鼓气原理制作的刷子,气球外部海绵不能太厚,否则就受到瓶口直径的限制。因此,学生在气球的顶部和气球柄处粘贴适量海绵,根据瓶口的直径多次实验,确保没充气的气球能裹着海绵进入瓶肚。他们想到用长尾夹作为气球充气和放气的阀门,这样气球充气时就能带动海绵清洗瓶肚(如图5)。

设计3的改进

学生受树杈结构的启示,用橡皮筋捆绑两根木棍,将木棍伸进瓶内后进行交叉从而清洗瓶肚,但通过测试发现,木棍交叉的角度受瓶颈粗细的限制,并不能张开很大。如果这时只考虑是否可以进入瓶肚,而卷上较薄的海绵,是无法刷到瓶肚的,而增大包扎的海绵,又塞不进去。几次测试后,学生想到用皮筋捆绑的木棍,高度是可以调节的,将两根木棍处于不齐平的状态,先后进入瓶肚,再将两根木棍拉至齐平,然后张开,便可以刷到瓶肚了(如图6)。

设计4的改进

学生通过测试发现海绵太软了,虽然能够触碰瓶肚但是清洗效果并不好。学生想到需要增加刷子的硬度,又必须具有一定的弹性,能够比较自由地在瓶肚内弯曲。后来经过改进,在海绵舌头中间加了一根细铁丝,这样海绵不至于太软使不上劲,又可以轻松地弯曲,进而清洗瓶肚(如图7)。

以上四种烧瓶刷就是学生在实际测试检验中发现问题,并且利用这种思维改进形成的最终模型,解决清洗瓶肚这一项目任务,凝聚了小组成员的智慧,将思维引向深处。

五、展示交流,优化升级产品

本项目采用“漫步画廊”的展示交流方式,即每组留1人介绍,其余3人参观其他组的产品。学生在宽松、和谐的环境中展示自己的产品,介绍设计理念与测试后的功能分析,同时也能听到其他同学的评价和建议,这样做有利于后续的产品升级。

一是对刷子材料选择的再优化。例如,学生测试鼓气式烧瓶刷时,发现当气球被吹大时,有些地方刷毛覆盖不了,而且气球皮较软,在瓶内旋转力度不够,并不能像设想时那样顺利地清洗瓶肚。有学生建议用硬度较大的硅胶气球代替普通气球,将模拟刷毛的魔术贴裁剪得更小,用点点胶粘牢。

二是对刷子结构的再改进。例如,树杈式烧瓶刷一开始得票率也很高,学生都觉得此款刷子操作简单、使用方便。但是展示时,他们发现,由于烧瓶的瓶颈很细,两个刷柄受到限制,展开的角度很小,并未达到预期效果。在后期改进中,海绵的用量还得反复调试,既要防止海绵过厚塞不进去,又要保证海绵用量足够,使得树杈式刷子在适当张开的情况下依旧可以清洗瓶肚,同时两根木棍连接处(即交叉点)也需要在测试中反复调整至合适位置。

三是对刷子功能的再提升。例如,舌体式烧瓶刷虽然测试效果良好,但有一些小问题,舌体式烧瓶刷内部插有铁丝,铁丝可以在受力的情况下随意弯折,其结构较软,导致清洗力度不够。每一次问题的暴露又给了学生新的挑战,大家集思广益,提出了组合型刷子的设想,如在舌体式烧瓶刷前端加上磁铁小球,将舌体式烧瓶刷和吸附式烧瓶刷进行组合使用,进一步提升刷子的清洁功能。这样“漫步画廊”式的展示交流,既是针对探究标准的学习效果展示,又是思维的高强度碰撞,每次交流都暗含着思维的发展和递进,最终促进资源共享。

小结

一次制作仿生烧瓶刷的实践,学生经历了情境关联递推,活动螺旋进阶、思维深度发展的学习历程。学生对产品的思考与评价,一次次推动他们向深度学习迈进,真正实现科学素养的提升。

[课题:江苏省中小学教学研究第十四期立项课题“螺旋设计:小学生科学探究活动的实践研究”,编号:?2021JY14-L190]

(作者单位:江苏省溧阳市教师发展中心)

参考文献

[1]胡卫平,刘守印.义务教育科学课程标准(2022年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2022.