小学科学即时性复习策略

作者: 舒俊波

复习是认知的重温过程,也是知识脉络的整理过程。科学课上及时且多样化的复习是形成科学概念体系的必要手段,是思维建模的重要支撑。学生通过辨析回顾、系统梳理和实践应用,可以在即时性复习中夯实科学概念、完善认知体系、建构认知模型。教师要探索复习策略,帮助学生温故而知新,提高归纳整理能力和科学思维能力。

一、辨析回顾,精确定位科学概念

在即时性复习中,学生可以优先对科学概念进行回顾和辨析,确保概念的准确性,进而夯实概念内涵,扩大概念外延,为后续建构思维模型、建立认知体系奠定基础。教师鼓励学生共享概念学习的心得体会、概念复习中遇到的困难,将他人的经验转变为个人成长的资源。

1.考查辨析式——互相问答,找出错误概念

互问互答是找出错误概念的好方法,学生两人一组,以你问我答的方式,彼此检验科学概念的掌握情况。同伴之间的问答有利于突破认知惯性,弥补个体概念认知的偏差。

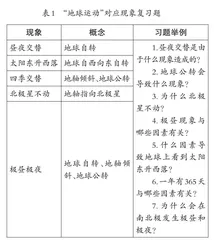

“地球运动”对应现象复习题有很多(见表1),学生根据习题展开互问互答,依托教科书中的概念描述,通过问答展开概念考查和辨析。例如,解释“为什么会在南北极发生极昼和极夜”,需要学生理解地球自转、地轴倾斜和地球公转,导致阳光照射角度的变化:地球自转导致昼夜交替;当地轴倾斜、地球公转时,由于阳光直射点的位置变化导致季节更替;地轴倾斜导致地球自转时,部分区域始终被太阳照射,在夏季形成极昼现象,冬季形成极夜现象。将现象的因果关系讲清楚的过程,也是概念梳理和强化的过程。互相问答式的概念辨析,能发挥学生学习自主性,考查概念的掌握情况,纠正并巩固概念。

2.追因辨析式——错误追问,剖析认知误区

即时性复习鼓励学生之间交流困惑和问题,剖析认知误区,提升复习效率。教师可不急于讲解题目,而是让学生进行自我反思,再进行错题交流,让他们在分享错误的过程中,达成同步提升。在六年级“电与磁”单元测试中关于电磁铁南北极的判断(如图1),学生存在认知误区:有的学生把针尖错看成针尾,有的学生对于“同极相斥,异极相吸”理解不够透彻,还有的学生不明白北极用N表示,以为北极是S。

同样做出错误选择,但学生错误的原因各不相同,如果教师不了解学生错误的具体原因,就不能“对症下药”进行指导。在上述题目中,学生需要明晰铁钉的钉尖排斥磁铁的S极,吸引磁铁的N极,根据“同极相斥、异极相吸”判断铁钉的钉尖是S极,最后得出正确选项为A。不理解同极相斥、异极相吸的原理,对S表示南极不清楚,看不懂题目图示都会导致选择错误,教师需要通过追问了解错误缘由。

3.拓展辨析式——文本共享,丰富概念外延

查阅资料获取信息,是即时性复习的拓展手段。收集资料作为教学活动的补充,是学生自主学习的一种方式。教师可通过拓展阅读让学生重温单元中的科学概念,促进他们巩固科学概念;可引导学生掌握自主复习的方法,充分利用身边的资源,丰富学习素材,拓宽复习路径。学生间文本共享的常见方式有以下几种。

资源互换式。学生分头查找资源,在交流的过程中分享互换,发挥学习主动性,追求资料多元化和特色化。如在六年级“宇宙”单元的复习阶段,学生分头查找金星凌日、水星凌日和空间站凌日的相关资料,再分享互换。

合作分工式。学生围绕核心内容查阅文本,先进行小组分工,明确收集任务,再进行组合学习,发挥学生互补性,确保收集材料的完整性和系统性。如“环境和我们”单元,针对不同的环境问题分工查找资料。

疑问互证式。学生针对有争议的内容,站在各自立场上收集资料,证明观点。如“环境和我们”单元,针对垃圾焚烧和填埋的优缺点收集资料。

学生通过查找资料重新审视单元知识,完善概念体系,并将收集到的资料与单元内容进行对比分析,进而夯实科学概念。查阅资料并非简单的搜索、下载和打印,需要学生经过阅读整理,总结归纳,展开分享。教师提供查阅的相关工具、路径,确保学生能查阅到合适的资料,并进行针对性指导,方便他们后续自主查阅。

二、系统梳理,逐步完善认知体系

梳理是复习的常用方法。学生通过重温和回忆,对所学知识进行条理化整理,围绕单元核心概念,厘清各个概念之间的逻辑关系,完善认知体系。

1.脉络梳理式——整理要点,发现隐藏规律

教师要寻找单元逻辑主线,回顾单元框架,将每课的要点整理出来,尝试发现课时之间的联络,厘清单元课时之间逻辑关系。在复习中唤醒学生的探究体验的同时,引导他们通过图画和文字进行简洁表达,发现隐藏规律。例如,在复习五年级“计量时间”单元时,教师可对知识要点进行梳理(见表2)。

“计量时间”的单元梳理式复习中,学生回顾各种计时工具的原理,发现各种计时工具存在优缺点,感受计时工具的进步与人类科技发展之间的关系。学生厘清计时工具发展的脉络,将工具改进、科技发展和人类需求三者联系在一起,有助于构建单元整体认知。类似方法可应用于六年级“地球的运动”单元,即对人类认识宇宙的历程进行梳理,将科学史融入单元即时性复习中。

2.逻辑梳理式——理性分析,厘清对应关系

混淆现象和结论之间的对应关系,会导致学生的认知混乱,在复习时需厘清逻辑脉络,明晰概念之间的相互关系,确保对概念的认知更为精准,可借助图表将观察到的现象和结论进行一一匹配,在对比和辨析的过程中,强化概念。如复习五年级“生物”单元时,可组织学生分析、梳理绿豆种子发芽和绿豆苗生长的阶段现象与原因(见表3)。

学生以单元视角对绿豆成长的各个阶段进行梳理,从而理解绿豆的发芽阶段和生长阶段对环境的不同要求。学生明白子叶可以为绿豆发芽提供营养,当子叶的营养消耗完之后,绿豆苗需要通过光合作用获得养料。

三、多元阐述,评估优化模型细节

学以致用是科学学习追求的目标,实践是检验真理的唯一标准。教师可以鼓励学生将认知模型运用到具体情境中,利用图像、文字、实物来表达自己的思路,让他们在多元阐述的过程中,优化模型细节,将所学知识内化为科学素养。

1.现场讲述式——依托实物解释原理

学生的抽象思维正处于快速发展阶段,需要依托实物展开科学论述,特别是对于相对抽象的内容,需要学生边演示边讲述。采用现场讲述的方式解释科学原理,能帮助学生清晰地表达观点,更好理解讲述的内容。例如,六年级“地球的运动”单元中,四季成因是学生的认知难点。在新课教学中,学生利用手电筒模拟太阳,利用小地球仪模拟地球,借助模拟实验感知天体之间的运行规律,初步了解四季交替与天体运动之间的关系。复习时教师先将实物模型提供给学生,让他们借助模型解释四季形成的原因,再依靠图示强化模型,让他们在表达和交流的过程中,优化认知模型的细节。学生在互相解释和聆听的过程中,梳理思路,强化概念,提升抽象思维能力。

2.图示注释式——依托注解补充细节

绘图是具象思维迈向抽象思维的阶梯。在小学阶段,学生乐于用图示表达自己的科学见解。以绘图方式记录探究活动,利用文字注释解析,将思维过程图文并茂地表达出来,是图示注释的基本流程。在单元复习阶段,教师可引导学生将单元的重点内容采用绘图方式表达,呈现认知模型的基本脉络。学生在绘图的基础上,通过文字对绘图进行补充说明,在标识、注释、解析等系列操作中,完成认知模型的细化过程。

例如,复习六年级“工具与技术”单元时,教师引导学生以省力和费力为切入点,将本单元中主要机械原理绘制成图,通过注释和解析,将运动状况、用力情况、运行距离等因素建立联系(见表4)。学生将认知模型通过图文对照的方式进行表达,再利用语言进行表达,完善认知体系。学生完成图示注释后,利用语言表述自己的科学见解,在交流中质疑困惑,在解析中迭代认知,逐步完善自己的认知模型,在查漏补缺中提升表达能力和思维能力。

(作者单位:浙江省杭州市竞舟第二小学)

参考文献

[1]舒俊波.小学科学“人体板块”认知盲点的突破策略[J].中国教师,2022(03).

[2]秦怡.基于项目化学习的小学科学单元复习实践研究——以《工具和机械》单元为例[J].教学月刊小学版(综合),2021(Z2).

[3]舒俊波.“探究提示”合理应用的实践探索[J].湖北教育(科学课),2022(07).