小学科学课堂表现性评价策略

作者: 陈花

科学课程标准指出,小学科学课程不再局限于知识的传授,而是以培养学生的科学观念、科学思维、探究实践与态度责任等核心素养为目标。然而,传统的评价方式因为忽视对过程的评价和缺乏发展性视角等原因,在促进学生核心素养的培养方面存在诸多局限性,无法全面有效达成课程改革的目标。表现性评价因其能够在真实或模拟的生活情境中评估学生的复杂能力而备受关注,[1]它既能反映学生的核心素养水平,又能促进他们的学习与发展。

一、表现性评价的内涵与价值

1.表现性评价的内涵

表现性评价是一种通过让学生在真实或模拟的情境中运用知识和技能来完成特定任务或解决问题的评价方式。[1]该评价方式强调过程表现性、情境真实与多元评价规则。它不仅评估学习结果,更重视过程表现与能力态度,通过真实情境任务培养学生的综合能力。[2]表现性评价要求教师采用多样的工具搜集证据,鼓励学生参与标准制订、任务设计及结果解释,提升自我认知与调节能力。作为发展性评价,它着眼学生的持续进步,关注其未来潜力与成长轨迹,全面助力他们综合素养的提升。

2.表现性评价的重要价值

在“双减”政策背景下,表现性评价展现出了重大价值,促进了素养目标的持续进阶与真正生成,确保学习持续增值。[1]同时,通过建立素养立意的高效评价体系,表现性评价有效呼应了“双减”目标,既减轻了学生的学业负担,又提升了教育质量。它作为一种创新评价方式,正有力推动课堂教学方式从传统讲授向启发式、探究式教学变革,引领教育生态的全面优化。

二、小学科学课堂表现性评价策略

在追求学生素养全面发展的教育愿景下,表现性评价的设计与执行成为关键一环。它要求教师以核心素养为核心,精确绘制出评价活动的蓝图,确保每一步都在促进学生素养全面发展方面发挥重要的价值。这不仅是对学生学习成果的检验,更是对课程标准中有关“面向全体学生,立足素养发展”课程理念的生动诠释。实践中,我们构建了一系列旨在促进学生核心素养发展的表现性评价策略。

1.素养导向,确定具体化的表现性学习目标

表现性学习目标是教师设计表现性学习任务和安排教学活动的依据。在小学科学教学中,教师要以素养为导向,基于课程标准中针对不同学段培养核心素养的课程目标描述,确定与之匹配的表现性学习目标并将其具体化。

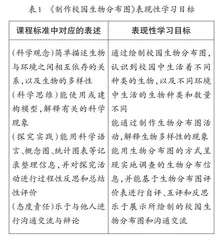

《制作校园生物分布图》一课是六年级“生物的多样性”单元的第2课。本课以第1课中针对校园生物的调查活动为基础,让学生通过制作生物分布图来建构生物的多样性概念。本课的表现性学习目标,应当立足于课程标准中针对六年级学生核心素养的培养目标,紧密结合本课的具体学习内容来确定(见表1)。

2.目标引领,设计启发素养的表现性学习任务

依据已确定的表现性学习目标,设计具体且可行的学习任务是实施表现性评价的重要途径。教师设计这些任务时,应注重其情境性、综合性、探究性和可操作性,以此激发学生的学习兴趣和探究欲望。[3]因此,在目标引领下阐述表现性学习任务时,不能仅仅提供简单的活动概述,还需要详细描述开展任务的真实或模拟的生活情境,明确具体的任务要求,并综述任务的评价方法。

在《制作校园生物分布图》一课中,依据表1确定的表现性学习目标,学习任务将重点围绕制作校园中实际的生物分布图开展。学生在前一课的学习中,已经调查了校园生物的种类和分布的整体信息。因此,本节课的表现性任务可以聚焦在信息的整理与生物分布图的设计、制作、展示与评价上,具体可设计为:以小组为单位,根据上节课实地调查的校园生物的种类及分布信息,绘制一幅校园生物分布平面图,要求信息真实、准确、丰富,标注清晰,设计美观。作品完成后,各小组将在成品发布会上有序地展示作品,并客观、公正地自评和互评,以及反思作品可以改进的地方。

3.任务驱动,前置指向素养的表现性评价标准

在明确的学习任务驱动下,制订以素养为导向的表现性评价标准,并在任务实施前组织学生充分学习评价标准,是有效实施表现性评价、实现以评促学目标的重要路径。标准的重要功能是指导, [1]这不仅仅是对学生而言,对教师亦是如此。标准的制订过程有助于教师在设计学习活动前设想学生学习应达成的程度,从而以目标为导向,增强教育教学的目的性和效率。对于学生而言,标准的指导功能在于,它作为核心的学习工具,应在活动开始前就被学生充分理解,为他们提供明确的行动方向,并引导他们对自己的学习负责。基于此,指向核心素养的表现性评价标准应当具体、明确、具有可操作性,并能够全面、准确地反映学生的核心素养水平。

在开展绘制校园生物分布图的学习任务中,学生需要在动手实践之前学习了解三个维度下评价指标和量化或质化的评价标准(见表2),这样才能有效完成学习任务,达成素养培养的目标。这三个维度包含信息完整度、信息准确度、美观与清晰度,分别对应种类丰富、覆盖区域、数量正确、位置准确、设计美观、标注清晰等6个具体的评价指标。每一个评价指标都对应三个等级的评价标准。评价方法涉及自评和互评,鼓励学生自我评价和积极展示所绘制的校园生物分布图,并结合评价活动进行反思和总结。

4.方法实施,融合素养立意的多元评价方法

标准前置下,可供实施的表现性评价方法是非常多元的。[4]为全面、准确地评估学生的科学探究能力和学习成效,教师应根据评价目标和学生的实际情况灵活选择和应用这些方法,注重评价的反馈和指导作用,帮助学生发现自身存在的问题和不足,并为其提供有效的改进建议。小学科学课堂最常使用的表现性评价方法有:观察记录法、作品展示法、等级量表法、自评与互评法等(见表3)。在表现性评价的具体实施过程中,教师应以素养为导向,评价目标为引领,充分融合多元评价方法。

小结

在《制作校园生物分布图》一课开展的表现性评价活动中,教师设计了评价量表,引导学生基于互评和自评来对展示的学习成果进行表现性评价,深度融合了不同评价方法和工具。通过这样的多元评价方法,学生不仅加深了对校园生物多样性的理解,提升了信息统计、梳理和转化的技能,更重要的是,他们在参与评价的过程中学会了如何客观、全面地评价自己和他人的学习成果,发展了批判性思维。

(作者单位:华中科技大学附属小学)

参考文献

[1]周文叶.中小学表现性评价的理论与技术[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[2]刘登珲,牛文琪.新课程背景下素养立意的表现性评价设计:内涵、价值与路径[J].教育理论与实践,2024(05).

[3]王小明.表现性评价:一种高级学习的评价方法[J].全球教育展望,2003(11).

[4]周文叶,陈铭洲.指向核心素养的表现性评价[J].课程·教材·教法,2017(09).