促进深度学习的小学科学问题链设计

作者: 丁言君

科学课程标准要求创设良好的学习情境,设计适宜的探究问题,引发学生认知冲突,激发其积极思维。对于科学学科而言,问题是学生思维发展的“触发器”,[1]有助于促进他们深度学习。教师通过一系列精心设计、层层递进的问题链,引导学生围绕具有挑战性的学习主题,经历全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。[2]具体教学中,教师可以通过引入性、探究性、论证性和迁移性问题链的设计与应用,激发学生兴趣、驱动实践探索、磨砺深度思维、催化知识运用,从而有效实现深度学习。

一、精构引入性问题链,激发深度卷入

引入性问题链的设计关键在于激发学生的好奇心和探索欲,使他们快速融入学习内容中。这类问题应基于真实问题情境,能够触及学生的已有认知,引导他们思考现象背后的原因或规律,实现知识与情感的双重卷入。在设计引入性问题链时,教师应遵循相关原则。一是趣味性,通过设置与学生生活实际相关、有趣的问题来引发共鸣,吸引注意力,激发他们的学习兴趣。二是关联性,问题链应与学生的已有认知或生活经验紧密相连,以便他们建立与新知识的联系,更好地理解和接受新知识。三是启发性,通过提出一系列有层次、有深度的问题,逐步启发学生深入思考,培养他们的思维能力和探究精神。

首先,创设问题情境。例如,在教学六年级《产生气体的变化》一课时,教师可以通过寻找一个匹配认知起点的真实性问题,打磨问题情境的呈现效果,迅速吸引学生的注意力。教师可以在与学生聊天的过程中引入课题:今天早餐你吃了什么?谁做的?他(她)最擅长的菜是什么?我也给儿子做早餐,跟着网红博主做油条,做得怎么样呢?教师创设了做早餐的真实情境,拉近与学生的关系,引发了他们的好奇。

其次,聚焦核心问题。真实问题情境的创设,能帮助学生快速发现生活问题,并聚焦到可以研究的科学问题上。当学生融入教师构建的学习情境之中,切实感受到学习价值时,能够增强学习卷入的深度。课堂上,教师出示两张图,一张是自己和面的配方(面粉、小苏打、食盐、白糖、白醋)图,另一张是博主和面的配方(面粉、小苏打、食盐、白糖、水)图,让学生观察两者的异同点。然后教师提问“我和的面还能继续做油条吗”,让学生根据已有的经验和知识进行预测。这样的问题既贴近学生的生活,又能调动他们运用知识解决实际问题的积极性。

最后,设置悬念或挑战。为了进一步增强学生的学习兴趣和探究欲望,教师可以在引入性问题链中设置悬念或挑战性问题,促使他们更加积极地投入学习中。课堂上,教师在学生预测的基础上,自然引发解决核心问题的两个关键子问题:白醋和什么相遇产生了气体?产生的是什么气体?这样的问题既具有挑战性,又指向“物质的变化与化学反应”这一核心概念,进一步激发学生的探究欲望,引导他们深入学习。

二、搭建探究性问题链,驱动深度实践

探究性问题链旨在引导学生通过实验操作、数据收集与分析等实践活动,使科学实践不断深入,加深对科学观念和方法的理解。在设计探究性问题链时,教师应做到:关注实验技能,在问题链中融入实验技能和思维的培养,确保学生能够在探究过程中掌握必要的方法;引导深入思考,逐步揭示科学概念的内在机制;围绕核心问题,确保每个问题都紧密围绕核心概念展开,便于学生逐步深入探究。具体实践中,教师要根据探究目标,预设学生实践的大致步骤和关键节点;要预设思维挑战点,引导学生深入思考并解决问题;要根据预设的学生探究路径和思维挑战,设置问题链的递进关系。

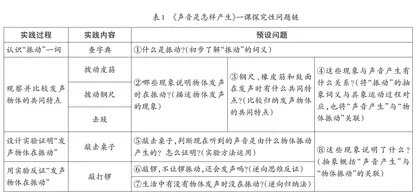

例如,四年级《声音是怎样产生的》一课,教师通过前期调查发现,对于核心探究问题“声音是怎么产生的”,约三分之一的学生认为声音是由振动产生的,但对“振动”概念存在不完整或比较模糊甚至错误的理解。教师可以从学情出发,关注实验技能和预设思维挑战点,预设学生的探究性问题链(见表1)。

由于大部分学生认为声音是“用力”产生的,少部分学生认为声音是由振动产生的,教师提出问题①什么是振动?学生通过查字典对“振动”的词义达成一致认识后,认识到用力可以使物体振动,也可以不振动,于是展开后续“观察并比较发声物体的共同特点”的探究实践。

通过问题②③引导学生观察、归纳发声物体的共同特点,即发声的物体都在不断作往复运动,在探究实践中将“振动”的抽象概念与“振动”的具象往复运动进行对应。通过问题④,学生才能真正将“发声的物体都在不断作往复运动,即“物体振动”这一特征和“声音的产生”进行深度关联。随着后续实践的深入和在问题⑤⑥⑦⑧的驱动下,学生进一步证实“声音是物体振动产生的”这一科学观念。

三、巧设论证性问题链,磨砺深度思维

课程标准指出,科学思维主要包括模型建构、推理论证、创新思维等。推理论证体现在:基于证据与逻辑,运用分析与综合、比较与分类、归纳与演绎等思维方法,建立证据与解释之间的关系并提出合理见解。论证性问题链是指在教学过程中,为发展学生的思维品质,帮助他们解决学习重点和难点而提出的系列关键问题。学生通过论证过程将探究活动中的“证据”与需要论证的“观点”建立关联,从而促进思维的发展和概念的建构。借鉴郭玉英等人对科学概念理解的发展层级模型,[3]依据科学论证能力发展的进阶表现框架,可以将学生的论证能力水平分为三个层级,概念进阶分别从经验、映射、关联、系统和整合等五个层级描述了学生的表现期望,论证进阶分别从初级、中级、高级描述了学生的表现期望(如图1)。[4]

例如,在四年级《运动和摩擦力》一课中,教师基于学生熟悉的拔河运动,创设“拔河时该穿什么样的鞋子”这一问题情境。用握力计分别测试两位同学与地面的摩擦力并记录数据后,教师通过论证性问题链(见表2)引导他们研讨“摩擦力大小与接触面(鞋底)粗糙程度的关系”这一核心问题。

首先,学生通过思考问题①确认摩擦力确实与接触面的粗糙程度有关,并得出“接触面(鞋底)越粗糙,摩擦力越大”这个结论,学生处于初级论证水平。随着问题②的提出,学生开始从证据可靠性的视角来审视整个测试过程,发现“两位学生除了鞋底粗糙程度不同外,体重也不相同,实验的严谨性还需要进一步提高”,学生的论证水平由初级向中高级进阶。教师追问问题③促使学生从控制变量的本质来设计对比实验,并根据实验结果来论证问题④,学生的论证水平不断在初级、高级之间转换。问题⑤和⑥通过对比各组实验结果来证实或证伪结论,提出新的发现和质疑,学生的论证水平和科学概念理解水平逐步提升,思维在不断磨砺中深度发展。

四、创新迁移性问题链,催化深度运用

迁移性问题链旨在帮助学生加强知识间的联系,将所学知识应用于新情境,解决实际问题,以此检验和巩固学习成果,促进知识的深度运用和创新能力的发展。教师在设计迁移性问题链时要精选迁移情境,构建基本框架,确保情境具有新颖性和挑战性,能够激发学生思考和探索的欲望。

第一,总结巩固层。教师通过问题的导引,让学生总结本节课所学知识的结构或内在联系,在运用过程中将分散、孤立的知识组成相互联系的整体,形成一个系统化、结构化的知识网络结构。例如,五年级《热在水中的传递》一课的“拓展”板块,呈现问题:将4个透明玻璃瓶分为两组,一组装热水的瓶子在上方,装冷水的瓶子在下方,瓶口相互扣住,冷水和热水之间用扑克牌隔开竖直放置;另一组热水和冷水互换位置,其余操作一样。为了清晰地观察到实验现象,可在冷水瓶中加入红墨水,并搅拌均匀。教师快速抽去瓶子中间的扑克牌,提问:你看到了什么现象?你能解释其原因吗?考查学生对“热对流”概念的理解和运用能力。

第二,应用实践层。教师将日常生活中与所学知识有关的内容加以提炼,设计成有趣的具有可迁移性的问题链,引导学生将所学知识应用于具体情境或解决问题。仍以《热在水中的传递》一课为例,教师可以请学生解释:当烧瓶瓶颈处的水加热到沸腾时,瓶内的鱼为什么依然在水中游动?再让学生判断:北方的暖气片应该安放在哪里?整个房间是怎样暖起来的?这些问题来自实际生活,并将水和空气进行类比,拓展了“热对流”知识的应用范围。

第三,分析评价层。教师通过问题反思评价引导,帮助学生认识在迁移过程中的不足和收获,培养他们分析复杂情境、评估不同方案或观点的能力,进一步提升其迁移能力。例如,在六年级《产生气体的变化》一课中,教师创设“跟着网红博主给儿子做油条”的生活情境,与学生一起比较自己和面的配方和博主和面的配方的异同点,分析“我和的面还能继续做油条吗?”在课的最后,教师引导学生讨论“学了这一课,你会去买无证摊贩烹饪的食物吗?说说你的理由”,并反思评价生活中的一些现象或行为,做出科学的价值判断。

第四,综合创新层。教师设计一系列具有挑战性的迁移性问题,引导学生将所学知识迁移到更广泛或更新的领域,培养他们的跨学科思维和创新能力。这些问题应具有一定的开放性,允许学生从不同角度、不同层面进行思考和探索。例如,《运动和摩擦力》一课的最后,教师给学生布置了一个拓展任务,让他们根据不同的比赛场地,运用所学知识和方法设计一双拔河鞋。由于场地不限,拔河鞋的设计方案具有开放性,从产品设计的角度来说,涉及跨学科思维的运用,提升了学生的综合运用能力。

小结

问题链的设计作为科学教学中的重要手段,不仅能够激发学生的学习兴趣和探究欲望,促进深度实践,还能够培养他们的深度思维和迁移能力,帮助他们经历有指导、有挑战、高投入、高认知的深度学习过程,从而提升科学素养。

(作者单位:浙江省宁波市教育局教研室)

参考文献

[1]林崇德,胡卫平.思维型课堂教学的理论与实践[J].教育研究与评论(小学教育教学),2010(09).

[2]郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016(11).

[3]郭玉英,姚建欣.基于核心素养学习进阶的科学教学设计[J].课程·教材·教法,2016(11).

[4]弭乐,郭玉英.概念学习进阶与科学论证整合的教学设计研究[J].课程·教材·教法,2018(05).