教师科学态度的国际研究综述

作者: 安奕

互联网、大数据、人工智能等信息时代的新技术正在世界范围内掀起一场影响人类深刻变革、促使着人类社会向数字化和智能制造的时代转变。许多不断出现的全球化问题的解决也依赖于科技和技术的进一步发展。科学教育是国家创新人才培养的重要手段,有助于提升学生的创造力和核心素养,教师尤其是科学教师对科学的态度是影响科学教育质量的重要因素。Maier等人的研究表明,教师对科学的态度显著影响其课堂教学。Kazempour在研究中也得出了相似的结论,认为教师对科学的态度、对科学教学的态度以及他们的科学教学实践会对学生的科学成就、对待科学的态度、追求更高的科学教育和科学职业的兴趣产生影响。目前,国内学者对于教师科学态度的研究较少,基于此,对关于教师的科学态度的国际研究与进展进行引介十分必要,这既有助于教师树立正确的科学态度,提升其教学质量,又可以促进国内关于教师科学态度的研究。

一、教师科学态度的理论框架

国内外学者对态度的研究由来已久。作为人格心理学的奠基人之一的Allport曾提出,态度是社会心理学中最独特和不可或缺的概念之一,它同时受个体的过去经历与其当下体验的影响。如今,各领域关于态度的相关研究有很多,态度被普遍认为是一种复杂的心理建构体,而究竟何为态度,目前学界还没有达成共识。

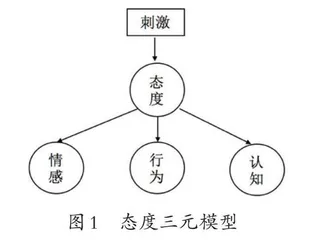

20世纪,国外很多学者给出了许多关于态度的定义,主要可以分为三元模型和一元模型,其中,三元模型对学界影响更为深远。它在早期许多学者的社会心理学著作中就有体现,但态度被正式而细致地通过三元模型来界定出现在20世纪40年代,Smith在研究中对情感、认知和政策导向态度的三个方面做了区分。到20世纪60年代,态度三元模型开始在态度理论中占据中心地位,并出现在社会心理学的教科书中,当时的出版资料大都引用Rosenberf和Hovland提出的图式结构(如图1)。[1]后续,许多学者在态度三元模型的基础上给出了对态度的定义,其中较为有影响力的是Krech、Crutchfield和Ballachey提出的,态度是个体对相关社会对象的积极或消极评价、情绪感受和趋避行为倾向的持久系统。同样还有Eagly和Chaiken对态度的界定,即态度由情感、行为倾向以及认知三元素组成,态度在这里被定义为个体通过评价对事物支持或反对的程度而表达出的心理倾向,常体现在认知、情感和行为中。我国许多学者也是态度三元模型的支持者,时蓉华认为态度由认知、情感、意向三个因素组成,是比较持久的个人的内在结构。态度一元模型认为,态度由评价性或情绪性的元素组成。[2]

态度三元模型相比于一元模型来说,显得更为全面。态度三元模型自提出就受到学者的广泛关注,其理论框架也被大量研究所沿用,成为当今世界范围内态度研究中的重要理论基础。尽管不同的学者给出的态度的定义有所差异,但总的来说,他们都强调对事物属性维度上“评价”的心理倾向,例如好与坏、喜欢与不喜欢等,[3]而态度的评价性质就是它的核心,使之得以区别于信仰、观点等概念。[4]

国内外关于态度的研究有很多,但是关于教师科学态度的系统研究相对较少。在这些研究中,能够将教师对科学态度的界定清楚的更少。大多数研究都没有给出具体的态度概念的界定,或只提供了笼统的概念,没有对教师的科学态度进行细致的结构上的划分,这就导致很难对测量结果给予准确解读,也无法有针对性地提出改善建议,更难以进行不同研究间的比较。[4]

具体什么是教师的科学态度?教师的科学态度又应该分为哪些维度?Van和Asma基于对小学科学教师的科学态度相关研究的文献分析,开创性地给出了教师的科学态度的框架(如图2)。[4]

这个框架是由传统的态度三元模型发展而成的,它肯定了态度的多维性,保留了传统模型中的认知和情感这两个维度,将行为改为感知控制维度。具体来说,包括以下几个部分:

一是认知,包括三个方面。首先,教师对科学教学的中肯和重要性的感知,指的是他们对为学生教科学这件事重要程度的感知。其次,对科学教学困难的感知,指的是职前或者在职教师对在学校教科学这一任务难度的感知。最后,科学教学中的性别观念,指的是教师对不同性别群体之间差异的感知。

二是情感,由教师在科学教学中可能产生的积极和消极情感组成,具体包含愉悦和焦虑两个方面。需要注意的是,这两个方面并非一个维度的两极,而是单独存在但又相关的两个子维度。例如,有的教师可能会很享受科学教学的过程,但仍会对此心存一丝焦虑。

三是感知控制,与前两个维度很像,都是主观的,但感知控制强调教师对可能阻碍其科学教学的内外因素的感知,具体包括对自己能否完成某一行为的感知,即自我效能感,以及他们对外界因素影响其科学教学的感知,即情境感知的依赖。

Thibaut等人基于Van和Asma的教师的科学态度的框架,提出了中学教师对STEM整合教学的态度框架(如图3)。[5]Thibaut等人的模型依旧沿用Van和Asma模型中的三个维度:认知、情感和感知控制,但摒弃了认知维度下的性别信念以及感知控制下的情境依赖感知这两个子项。Thibaut等人将性别信念删去的原因有两点:一是该子项测的是教师在STEM教学中对不同性别群体的态度,而不像其他子项一样,把所有学生看作一个整体;二是在DAS工具的有效性检验时,该子项对教师态度没有预测效应。他们把情境依赖这一项删去则是对其的测量过于复杂,他们认为情境依赖可以划分为不同层次,而若将每个层次都对应到STEM整合教学的五个原则下,题量会变得非常多。所以,在新框架中不再包含情境依赖这一子项。同时,Thibaut等人将教师对STEM整合教学的态度基于其提出的STEM整个教学的五个基本原则做了更为细致的划分,将每个子项都对应到五个原则。

<G:\K\科学课\2024\8\202408内文\Image\image3_4.png>

图3 中学教师对STEM整合教学的态度框架

Thibaut等人基于其研究结果,在2018年又修正了自己的模型(如图4),并指出态度在该研究中指的是对一个客体或活动在几个方面的整体评估,常常体现在认知和情感上。[6]这个框架仍保留了认知、情感以及感知控制三个维度,但对子项进行了进一步的删减:①将感知困难子项删去,因为感知困难测的是教师群体对困难的感知,而不是个体自身对困难的评价;②将愉悦子项删去,因为已有研究表明,“愉悦”与“自我效能感”相关程度很高,为了简化模型,在情感维度留下了更有价值的焦虑子项。

总的来说,对于什么是教师的科学态度,学界尚未达成共识,但学者们公认的是,态度是包含多维度的复杂的心理倾向。

二、教师科学态度的实证研究

关于教师科学态度的实证研究可以分为质性研究和量化研究两大类。其中,质性研究大多是通过个人访谈和焦点小组访谈等方法,探究教师为什么会选择教科学、教师对STEM教学的看法等。关于教师科学态度的量化研究大多是通过问卷调查等方法,测量教师的科学态度及相关变量,以了解教师科学态度的现状及相关影响因素等。

1.关于教师科学态度的质性研究

部分研究者在研究教师对科学教学的态度时会采用质性研究方法,用得较多的方法为访谈法,包括个人访谈和焦点小组访谈,也有学者将访谈法与观察法结合使用。

Appleton和Kindt在研究新任小学科学教师为什么教科学时采用了访谈法和观察法。在访谈之前,研究者依据已有研究列出了一些重要的问题,采用开放式访谈的方法对9名教师进行了访谈,但在访谈最后,研究者根据问题事先准备问题清单,就访谈过程中没有提到的问题收集教师的看法。同时,为了减少由于受访者个人美化而导致的偏差,研究者在教师教学时进行了观察,并做了档案纪要。出于道德伦理规范的要求,研究者还就访谈和观察的结果与教师进行交流,并适当修改,最终确认数据信息。其研究结果表明,学校方面没有对教师科学教学的系统支持、教师自身的信仰和自信是影响和支持其科学教学的重要因素。[7]

Goodpaster等人在研究乡村教师对STEM教学的看法时,基于现象学的框架对6名在职乡村STEM教师进行了访谈,结果表明:人际关系和社区联系、学校因素以及职业因素都影响着他们在乡村学校的STEM教学。

El-Deghaidy和Mansour在研究科学教师对STEM教学的看法以及影响其STEM教学实践的因素时,采用了焦点小组访谈法探究科学教师对STEM教学的认知以及他们对学校施行的多学科交叉活动的看法,共有21名教师被随机分为5组参与了半结构式的焦点小组访谈。研究者采用扎根理论的方法对数据进行分析,最终得出结论:教师普遍反映没有做好STEM教学的准备,对技术和科学联系的理解不够充分;认为学校文化对STEM教学有重要影响,学校需要营造积极的多方合作支持的STEM教学环境。

Asma等人在研究小学教师对科学和技术的态度时,采用焦点小组访谈法。受访对象共有84位教师,为了尽可能缩小各小组之间访谈的差异,研究采用了半结构式的访谈方法,访谈主要分为四个部分:介绍焦点小组以及讨论话题,介绍目前研究对科学和技术的解释,教师对科学和技术的态度相关问题的讨论,对讨论中重要的方面做出总结。访谈在1~2名研究者的引导下进行,每次持续0.5~1小时,讨论过程被全程录音,研究者也会在过程中做笔记,最后生成详细的报告。[8]该研究为Van等人的教师态度框架奠定了基础。

研究者大都是在没有清晰的理论支持的情况下,试图通过访谈法探究教师对科学教学的态度和认知,再通过编码等数据分析,概括教师科学态度所包含的内容。这类研究推动了教师科学态度的理论发展,也为对教师科学态度的量化研究奠定了理论基础。但由于访谈法以及研究研究者自身的条件限制,此类研究需要花费大量时间,且研究的对象数量较少,使得研究结果很难具有普遍的代表性,不同研究之间也难以进行比较。

2.关于教师科学态度的量化研究

大量关于教师科学态度的研究均采用量化研究的方法,其中,问卷调查法是在该研究领域中使用最为广泛的方法,而测量工具的开发将直接影响对教师科学态度研究的进程,测量工具的不断发展也在某种程度上代表着对教师科学态度研究的不断深入。因此,测量工具(问卷或量表)在量化研究方法的应用中扮演着至关重要的角色,现以在教师科学态度研究中有代表性的几个量表为线索,介绍相关研究。

(1)科学态度量表(Science Attitude Scale,简称SAS)及其修订版

Shrigley在对小学教师科学态度的研究中开发并使用了SAS,并在1986年对其进行了修订。SAS的出现极大地推动了对教师科学态度的量化研究,后续有很多研究者也在对教师科学态度的研究中采用了SAS或其修订版,[9]得到了丰富的研究结果。但是,SAS这一量表实际上包含了对不同客体的态度,同时测量了个人态度和职业态度,[10]这导致整体报告的结果无法得到确切的解读。因此,还应对该量表进行更为细致的划分。

(2)科学教学的自我效能感信念工具(Science Teaching Efficacy Belief Instrument,简称STEBI)及科学教学的情境信念量表(The Context Beliefs About Teaching Science,简称CBATS)

STEBI分为A、B两个量表,分别测量在职和职前教师的科学教学自我效能感。[11]这一工具经研究检验质量良好,在教师科学教学的自我效能感的量化研究中居于重要地位。也有很多学者对其进行了修订,如Mobley就对STEBI工具进行了进一步的修正和发展,在此基础上形成了测量教师在STEM整合下科学教学的自我效能感的工具,丰富了在STEM整合教学中对教师科学态度的量化研究。CBATS是Lumpe等人在研究教师对科学教学情境的信仰时研发的工具,与之前的研究工具不同的是,该量表聚焦于教师对情境的感知。