基于发展高阶思维教学《电铃的能量转化》

作者: 刘玲 徐颖 李莹

科学课程标准强调,科学思维不仅是学生学习科学必备的关键技能,也是适应现代社会发展的核心思维方式,是科学课程核心素养的重要组成。在科学探究中,学生需要学习发现问题、提出假设、设计实验、收集和分析数据、得出结论等,这些都需要学生具备一定的科学高阶思维能力。高阶思维的培养有助于提高学生的科学素养,为他们日后的学习和工作奠定坚实的基础。现以《电铃的能量转化》一课为例,分析基于发展高阶思维进行教学。

一、了解学生思维基础

通过比较最近几版科学课程标准我们会发现,与该课关联的学习内容及要求,2022年版课程标准的表述更准确,进阶结构更加清晰,侧重于物质科学方向,涉及物质的运动与相互作用、能的转化与能量守恒两个学科核心概念,以及物质与能量、结构与功能两个跨学科概念。

该课在教材中的位置不变,都在五年级下册第二单元。但是在原教材中称为“能量转换”,而现教材中变为“能量转化”。能的转化是指各种形式的能之间可以相互转化,不同物体之间的能量也可以传递;能可以从一种形式转化成另一种形式,也可以从一个物体转移到另一个物体;能的转化和转移都有方向。

纵观教材,我们发现在知识上呈现了从事实性到解释性、从具体到抽象的进阶。3~4年级主要是对能量的个别认知,5~6年级主要是具体认识生活中常见的几种能的形式,并且了解这些能的相互转化现象,7~9年级主要是更深入研究能量的守恒现象及其在生活中的应用。

该课以电铃为载体,引导学生认识电磁铁的基本性质,体会电能与磁能、动能、声能之间的转化过程,主要科学实践活动是探究电磁铁的性质。课堂教学中,教师引导学生观察电铃的结构以及电铃工作时发生的现象,并由此引出电磁铁概念。学生利用漆包线、铁钉、电池、开关等制作电磁铁,通过制作过程了解电磁铁的基本组成部分;分析能量转化的过程,比较不同电磁铁引出新问题。

该单元的重难点在于分析生活中的能量转化,而要想知道生活中的能量转化就要知道组成电器的结构及其如何功能,这指向跨学科概念“结构与功能”,同时要分析能量及其转化,这指向跨学科概念“物质与能量”。在之前的电灯的能量转化学习中,学生观察了电灯的结构,分析了其能量转化方式,这为该课观察电铃的结构、分析电铃的能量转化方式做一个铺垫。

由此,我们确立了如下教学目标:

了解电铃的结构,知道电铃的工作原理是利用了电磁铁的性质;能简单分析电铃工作时的能量转化情况;了解电磁铁的基本结构。

通过观察、比较、分析,归纳电磁铁的能量转化情况。

能设计制作一个简易电磁铁,比较电磁铁性质,设计实验探究电磁铁性质。

乐于参与和能量转化有关的科学实践活动;能基于证据和推理发表自己的观点,实事求是,勇于修正与完善自己的观点。

二、善于引用生活素材

生活素材对于科学学习非常重要。教师要善于创设真实且适合的情境,让课堂上的知识与学生所处的真实世界产生联系,引导他们使用高阶思维解决问题。该课以“消防警铃”为抓手,创设情境唤醒学生的前概念,激发其主观能动性。通过这些接近生活的问题,能在很大程度上调动学生参与课堂的热情,让他们更愿意在课堂上互动,分享自己在生活中的见闻,用自己的经验解答问题,有效培养他们的独创性思维能力和高阶思维能力。

片段1:情境创设

师:每个月学校都会进行消防演习,目的就是当火灾发生时我们能够用正确的方法有序逃离现场。当火灾发生时,消防员会怎么做,让我们一起来看看。

(学生观看视频。)

师:看了这个视频后,你有什么感受?

生:消防员出警的速度很快。

师:消防员是听到了什么声音,这么快出警的呢?

生:消防警铃。

师:警铃也就是电铃,电铃发声时能量是怎样转化的呢?

生:我认为电铃工作时是由电能转化成声能。

师:是不是大家说的这样呢?今天这节课我们就来研究电铃的能量转化。

三、精心构建问题串

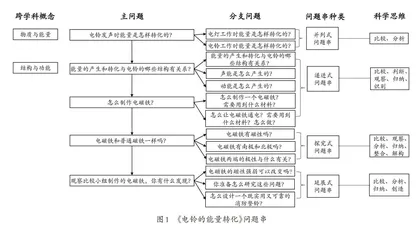

基于高阶思维能力培养的小学科学探究问题串分为并列式、递进式、探究式及延展式四种。[1]简单的并列式问题串可以让学生运用低阶思维方式,引发深层次的思考,提升高阶思维能力。递进式问题串让学生在由浅入深、环环相扣的精细化科学问题情境下不断建构知识,提升高阶思维能力。探究式问题串有助于培育学生演绎推理、模型建构、批判思维、归纳与创造等高阶思维能力,建构科学概念。延展式问题串有助于培养学生的发散思维,极大地促进了他们的分析、评价、创造等高阶思维能力向纵深方向发展。

教师在设计该课的问题串时应着重关注问题与问题之间的关联度与坡度,将问题串灵活地应用于教学环节中,让各个问题之间形成并列、递进、因果与发散等逻辑关系,引导学生整体认知、突破难点、 激趣促学,培养其宏观、全面与缜密的思维方式。该课问题串如图1。

片段2:并列式问题串

师:你们说的这些能量是怎样转化的?

生:我认为电铃里面有个铃铛,通电后铃铛就响了,产生了声能。

生:我认为供电的部分能够产生电能,电能通过一个可以转动的部分转化为动能,动能在空气中振动产生声能。

师:能量的产生和转化与电铃的哪些结构有关系?观察一下电铃的结构,并写在记录单上(如图2)。

(学生分组观察。)

师:电铃是由哪几部分组成的?谁来分享一下你的观察结果?

生:我观察到电铃由电池盒、导线、小锤子、铃铛、线圈、弹簧片组成。

师:有没有补充?线圈绕在哪里?

生:绕在铁芯上。

师:科学上我们把由线圈和铁芯组成的结构叫作电磁铁。

片段3:递进式问题串

师:为什么你们的电铃与老师的电铃发出的声音不同?

生:因为没有通电,电磁铁就没有磁性,所以没办法吸引弹簧片。

师:请同学们看一看老师这里的电铃,已经通电了,为什么没有清脆的铃声?

(播放视频。)

生:因为小锤没有敲击到铃碗。

师:你观察得特别细致,声能是怎么产生的?

生:小锤敲击铃碗产生声能。

师:动能是怎么产生的?

生:小锤运动产生动能。

师:通电后,电铃的声音为什么发生了变化?有什么不同?小锤为什么会产生动能敲击铃碗呢?谁驱动小锤敲击铃碗?为什么?

生:是电磁铁。因为电磁铁连接着导线,通电后能吸引弹簧片,弹簧片带动小锤去敲击铃碗。

师:电磁铁通电后真的能吸引弹簧片吗?怎么证明?

生:把电铃通电后看看电磁铁能不能吸引小锤。

生:我不认同他的想法,我觉得应该单独制作一个电磁铁,通电后吸引弹簧片试试,看电磁铁有没有磁性。

师:怎么制作一个电磁铁?需要用到什么材料?

生:需要用到线圈和铁钉,把线圈缠到铁钉上。

师:线圈怎么缠绕在铁钉上?有什么需要注意的吗?

生:沿同一方向均匀缠绕。

师:怎么让电磁铁通电?需要用到什么材料?怎么做?

生:把电磁铁和电池盒连接上。

师:漆包线上涂有一层绝缘漆,要想让它能够通电,我们还需要怎么做?

生:我觉得可以用砂纸将两端打磨。

师:怎么能安全地控制电磁铁的通电和断电呢?需要用到什么?

生:开关。

师:下面就请同学们利用这些材料组装一个电磁铁,做好后试一试电磁铁有没有磁性。大家注意,组装过程中开关应保持断开的状态。

片段4:探究式问题串

师:谁来分享一下你观察到什么现象?

生:我发现电磁铁通电后可以吸引弹簧片,断电后不能吸引弹簧片。

师:这个实验结果说明什么?

生:说明电磁铁有磁性。电磁铁在通电后电能转化成磁能。

师:现在谁能再试着说一下电铃工作时能量是怎样转化的?

生:电能转化成磁能,再转化成动能,最后转化成声能。

师:电磁铁有南极北极吗?

生:我认为电磁铁和普通磁铁一样有南极和北极,因为电磁铁也是磁铁。

师:电磁铁两端的极性与什么有关?

生:可能和电池的正负极有关,可能和线圈缠绕方向有关。

片段5:延展式问题串

师:在刚才的实验过程中,我录了A、B两个小组的实验视频,请同学们观察一下,看看有什么新发现?

(播放视频。)

生:我发现A组电磁铁线圈缠绕的特别多,而B组线圈就绕了一小部分,可能它们磁性的强弱是不一样的。

师:线圈的数量会影响电磁铁磁性的强弱吗?你们认同他的想法吗?还有什么发现?请同学们课下尝试研究自己感兴趣的问题,下节课我们继续研究。

四、设计动态板书

动态板书设计可以辅助学生高阶思维的外显,主要体现在以下方面。

现象描述。科学课上的观察活动和实验是培养学生高阶思维的好机会。教师自制板贴“电铃”模型,让学生在模型上直观地把想法表达出来。这个模型在教学中会随着学生思维发展的不同阶段呈现出不同的效果和功能,从而提升他们的高阶思维能力。

过程模拟。动态板书可以模拟科学探究过程,让学生经历“观察—推测—验证—解释—再观察”的思维过程,进而形成严谨的实证意识。

问题引导。教师可以通过动态板书引导学生进行科学探究,让他们带着问题去观察、分析和思考。

概念梳理。动态板书可以帮助学生梳理科学概念,形成知识网络。该课中,教师利用动态板书展示了电铃结构和能量转化的关系,帮助学生形成对电铃的能量转化的整体理解。

反思与总结。在课程结束时,教师引导学生利用动态板书进行反思和总结,如回顾该课的主要知识点、实验过程和自己的思考等,这有助于他们高阶思维的外显。

动态板书设计要体现概括性、严谨性、动态性和艺术性,让学生的科学思维进阶过程具象化,促进思维外显,为他们应用迁移所学方法奠定基础。

五、构建有效评价

构建有效评价需要教师采用多种评价方式,有效地促进学生的高阶思维提升。

形成性评价。该课中,教师让学生预测电铃在工作时能量是怎样转化的,并解释自己的预测。这不仅是一个形成性评价,可以了解学生对电铃结构及作用的认知情况,也能引导他们进行更高层次的思考。

表现性评价。在“观察电铃的结构”环节中,教师让学生分小组进行观察并记录。通过记录单,教师可以了解学生对电铃结构及作用的理解程度。这种评价方式不仅关注学生的知识掌握情况,还关注他们的实践能力和观察能力。

反思性评价。该课中,教师引导学生反思在学习过程中遇到的困难和解决方法。例如,对于“小锤为什么会产生动能敲击铃碗?谁驱动小锤敲击铃碗?为什么?”这样的问题,教师作为教学活动的设计者和组织者,要为学生提供思维支架,引发学生思考;教师可以让学生回顾自己的学习过程,思考问题的解决方法,从而培养他们的批判性思维和自我评价能力。

综合性评价。该课中,教师让学生制作一个简易电铃,并说明这个简易电铃在工作时能量的转化情况。这个任务需要学生运用所学的能量知识,同时还需要他们发挥创造力和想象力。通过对作品的综合性评价,教师可以了解学生对能量转化的理解和掌握程度,同时能培养他们的综合能力和高阶思维。

六、设定拓展主题

设定拓展主题可以培养学生自主学习的能力和创新能力,更有助于培养他们的高阶思维能力。课后,教师可以引发学生继续思考:电磁铁的磁性强弱能改变吗?你准备怎样研究这些问题?怎么设计一个既实用又可靠的消防警铃?这可以激发学生的创新思维,鼓励他们跳出常规,挖掘他们的潜力,进一步提升他们的探究能力和创新思维。在拓展的过程中,教师可以引导学生将所学的理论知识转化为实践能力。学生利用各种材料和工具,如小电珠、导线、电池盒、金属片、木棍、热胶枪等,制作他们心中理想的消防警铃。

在后续的学习中,教师可适时引导学生思考如何有效地使用这些材料和工具,以及如何解决在制作过程中可能遇到的问题。这个过程不仅让学生有机会应用他们在课程中学习的科学知识,而且可以提升他们的创新思维和解决问题的能力。这种参与拓展的学习方式促使学生从被动的知识接收者转变为主动的创新者,拓展了他们的高阶思维空间。

[课题:人民教育出版社课程教材研究所“十四五”课题“小学科学跨学科学习及教材呈现研究”,批准号:KC2022-32]

(作者单位:刘玲、徐颖,北京市西城区志成小学;李莹,北京市西城区教育研修学院)

参考文献

[1]黄威.基于高阶思维能力培养的小学科学探究问题串探析[J].教师教育论坛,2018(02).