例谈指向“系统与模型”的单元教学设计

作者: 夏志骏 康欣瑜

“系统与模型”是科学课程标准中提出的四个跨学科概念之一,在教学中指向“系统与模型”,不断引导学生积累其下位的实例,有助于帮助他们从整体角度认识事物的组成,并且随着学习的深入,学生意识到复杂的系统可以用相对简单的模型来表示。长此以往,学生在自主解决问题时就会有意识地尝试通过建立模型来描述、解释所研究的系统,从而发展模型建构思维,强化用模型搜集并分析证据后得出结论的探究实践能力,形成严谨的科学态度。

如何帮助学生逐渐建立“系统与模型”的跨学科概念?温·哈伦提出了三种指向大概念的教育模式,分别是阶梯式、拼图式、螺旋式,它们的共同点在于都需要在一定的学习阶段内不断积累相关概念下的实例,强化对概念的理解。现以上海市小学现行《自然》教材的课堂教学为例,详细介绍这三种类型的单元教学模式及设计要点。

一、指向“系统与模型”的“阶梯型”单元教学

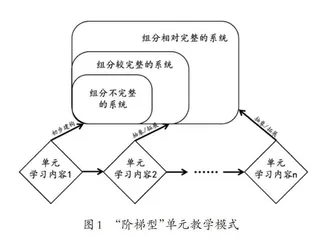

指向“系统与模型”的“阶梯型”单元教学,指单元教学前引导学生首先建构关于系统组成部分的认识。随着单元教学的深入,再逐渐引导他们对学习内容的抽象、拓展,从而形成对某个系统相对完整的认识,并在此基础上不断完善对于系统模型的建构。图1是其教学模式示意图。

以“食物链”单元为例,该单元要引导学生建构的系统与模型下的知识是“食物链的组成及各成分间的关系”。开展单元教学时,教师首先引导学生探究自然界的一些食物关系,建立一些具体的动植物食物链模型;然后拓展到微生物在食物链中的作用,并抽象成植物、食草动物、食肉动物、空气与土壤中成分的关系,且用知识结构图表示出来;最后拓展一些包含人类的食物链,引导学生认识人与食物链的关系,即一般情况下植物、食草动物、食肉动物都可将营养传递给人类,人类的一些活动会影响食物链,并将知识结构图补充完整。

“阶梯型”单元教学设计要点如下。

1.提供丰富实例并引导归类

在单元教学中,教师要不断提供丰富的实例,让学生逐渐对某一系统形成较为完整的认识,此外还要引导他们将这些较零散的实例进行归类,对学习内容形成更加系统化与结构化的认识。这样做的好处是方便学生理解系统是由多个成分组成的,各成分之间协调配合完成工作,促使他们用新的知识完善模型。

如“食物链”单元,教师在单元教学过程中提供丰富的动植物之间食物关系的实例后,再让学生对多个食物链的组成进行归类,发现最底层的都是植物,以植物为食的是食草动物,以其他动物为食的是食肉动物;接着在单元后两节课中提供微生物与食物链的资料、人类与食物链关系等实例,让学生进行归类。在多次将一些实例归类后,学生认识了自然界中食物链的一般组成,并对它们之间的结构关系有了较为完整的认识。

2.设计多次完善模型的活动

教师可以设计让学生逐渐完善建模的活动,帮助他们认识模型能表达系统特征,发展他们的抽象、概括思维,提升用图示或实物等模型表达的能力。

图2是“食物链”单元最终要让学生建立的知识结构图。在单元教学初期,教师先让学生将已经归类的植物、食草动物、食肉动物及它们之间的食物关系用知识结构图表示出来;接着,在分别认识了微生物、人类等在食物链中作用的实例后,完善该知识结构图。这样,学生在单元学习后不仅对食物链的组成与相互关系有了较为完整的认识,也认识到图示能直观、形象地表达这种关系。在完善知识结构图的过程中,学生首先要分析植物、食草动物、食肉动物、微生物、人类之间有怎样的营养传递关系,然后用简练的语言表达它们之间的营养传递关系,并用清晰、准确的知识结构图表达对这一内容的理解。这样的过程发展了他们的模型建构思维,提升了他们用图示表达的能力。

二、指向“系统与模型”的“拼图型”单元教学

指向“系统与模型”的“拼图型”单元教学,指在单元教学中引导学生先分别认识多个不同但互有关联的系统,再建立这些系统之间的相互联系,认识不同系统间可能会协同工作、组成新的复杂系统。图3是其教学模式示意图。

以“身体的律动”单元为例,该单元要引导学生建构的“系统与模型”下的知识是“呼吸系统、血液循环系统和运动系统协同配合完成工作”,单元教学各课时引导学生分别探究人体呼吸系统、血液循环系统、运动系统的组成与工作;引导学生尝试解释呼吸与血液循环系统间的协同工作,骨骼与呼吸系统、心脏间的关联,初步感受系统间的联系;单元学习后引导学生建构人体在运动时各系统间协同工作的知识结构图,让他们认识到人体多个系统协调配合完成工作,为今后学习互相关联系统组合后能形成复杂系统打下基础。

“拼图型”单元教学设计要点如下。

1.设计关联多个内容做出解释的活动

学生建构单一系统的组成及工作的认识较为容易,但难以关注多个系统间能相互联系。在单元教学中,教师通过设计让学生关联多个内容做出解释的活动,引导他们认识到不同系统间可能相互关联,培养他们分析多个内容间的关系再创建联系的模型建构思维,提升口头或文字表达能力。

做出解释的方式具体有两种。一是引导学生口头解释。以“身体的律动”单元为例,在探究完呼吸系统与血液循环系统各自的组成与工作后,教师提出“人是怎样吸收空气中的氧气,呼出二氧化碳的”这一问题,引导学生运用呼吸系统中气体交换、血液循环系统中血液功能的知识,解释氧气经过呼吸器官进入人体,在肺部通过血液循环系统进入身体其他器官;其他器官活动产生的二氧化碳通过血液循环到达肺,再经过呼吸器官排出人体外。学生通过解释这两个系统相互联系协同工作的过程,分析这两个系统间氧气与二氧化碳的关系,再创建联系的模型建构思维,提升了口头表达能力。二是运用模型帮助解释。在探究骨骼的作用时,教师呈现人体骨骼与器官的示意图模型,引导学生解释骨骼的作用。学生通过观察人体骨骼模型,发现肋骨、胸骨等骨骼能保护呼吸器官、心脏,体会运动系统中的骨骼、呼吸系统中的肺、血液循环系统中的心脏之间是相互关联的,这个过程发展了他们解构模型并找出关系的模型理解思维。

2.设计关联单元内容的评价任务

在“拼图型”单元教学中,每个课时可能学习一个独立的系统,整个单元将这些系统组合后形成更大的系统。在课堂教学时间内,可以设计让学生解释多个系统间如何相互关联、协同配合完成工作,但毕竟课堂时间有限,部分学生仅通过简单的解释,对这些系统之间联系的认识并不深刻,因此教师通过设计关联单元内容的评价任务,帮助他们加深理解,同时诊断学习情况。

以“身体的律动”单元为例,图4是单元评价设计,包括单元评价任务与单元评价单。单元评价任务为“用图文建构人体在运动时系统或器官之间工作的联系”,引导学生综合应用单元知识,整体认识身体中的不同系统协同工作,形成人体是一个复杂的大系统的认知。学生通过向伙伴介绍自己绘制的知识结构图,尝试综合解释人体运动时多个系统协同工作的具体过程,也进一步认识到模型可以帮助自己理解复杂系统的组成与工作,加深对人体各系统的整体认识。

三、指向“系统与模型”的“强化型”单元教学

指向“系统与模型”的“强化型”单元教学是基于温·哈伦的螺旋式教学模式而提出的,没有直接延用该名称是因为螺旋式教学是指在不同年段中多个大概念不断重复和强化,但在单元教学中往往仅指向一个大概念,可以对这一个大概念进行多次强化。所以,指向“系统与模型”的“强化型”单元教学是指单元教学围绕系统与模型中的一个内容,在单元伊始先初步建立该概念,随着单元活动深入,不断强化学生对于该概念的认识,并应用迁移该概念解决问题,从而达到对概念的深度理解。图5是其教学模式示意图。

以“天象观测”单元为例,该单元要引导学生建构的“系统与模型”下的知识是“借助模型能呈现、解释或预测现象”。教师先引导他们在探究月相的过程中建立借助模型能呈现、解释或预测现象的概念;然后在探究日月食的过程中深化这一概念;最后让他们迁移这一概念,即运用天文模拟软件呈现一天中太阳高低位置的变化、用实物模型解释一天中太阳高低位置的变化与影子变化的关系。

“强化型”单元教学设计要点如下。

1.设计多次强化概念的活动

概念性知识相比于事实更为抽象,教师要在单元教学中让学生多次对一个概念进行强化,他们才能深入理解并最终应用概念尝试解决问题。对于强化系统与模型中的内容,具体方式有以下几种。

一是设计多次同一类型的活动。为了强化“借助模型能呈现、解释或预测现象”这一概念,教师在单元中设计了多次模拟实验活动。例如,模拟并探究月相的变化让学生认识借助模型能呈现、解释月相变化的原因,并预测今后的变化;模拟并探究日食、月食的成因让学生认识到借助模型能呈现、解释日食、月食成因,并预测日食、月食;让学生想到用天文模拟软件补全并核验一天中太阳高低的数据,进一步理解借助模型能呈现现象;让学生设计探究太阳高低变化与影子变化的关系模拟实验,进一步理解借助模型能解释一天中影子的变化。

二是提供学习支架。学生在活动中可能无法直接说出或意识到较为抽象的概念,教师可提供学习支架。例如,学生在探究月相的变化后,教师提问“用月球模型进行模拟实验认识月相变化有什么好处”,让学生意识到模型可以直观呈现现象且能借助它解释并预测月相变化规律;学生在探究日食、月食的成因后,教师直接呈现有5°夹角的日地月运行轨道让他们进一步探究,从而认识到越接近于真实的模型越能准确预测日食、月食的规律。

2.创设真实问题引导应用迁移

让学生应用并迁移概念也是一种强化对概念理解的方式,由于概念较为抽象,一般只有在学生积累了指向概念的足够实例后才能有效迁移。此外,有效应用迁移概念还需要教师创设一个真实且能激发学生回忆已学内容的问题。

在“天象观测”单元最后一课开始之前,学生用太阳高度测量仪收集一天内每小时的太阳高度变化的数据,但在课堂交流时却发现有漏记、数据不一致等问题。有的学生根据之前所学,想到查看天文模拟软件中的太阳高低位置数据,帮助补充、核验同伴的记录。在探究一天中太阳高低变化的规律后,教师再次提出了“一天中太阳高低位置与影子变化有什么关系并直观、形象地解释”的问题,学生会想到用一个包含一天中太阳高低位置变化、物体等的模型来解释两者之间的关系。学生运用天文模拟软件、太阳与影子关系等模型呈现并解释现象,从而提出解决问题的方案,经过这一过程,他们对“模型能呈现、解释现象”的理解也会更深刻。

(作者单位:夏志骏,上海市黄浦区教育学院;康欣瑜,上海市黄浦区回民小学)

参考文献

[1]高云峰.跨学科概念与跨学科实践[M].北京:高等教育出版社,2023.

[2]林恩·埃里克森,洛伊斯·兰宁.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔,译.上海:华东师范大学出版社,2018.

[3]温·哈伦.以大概念理念进行科学教育[M].韦钰,译.北京:科学普及出版社,2016.