例谈在技术与工程实践中发展学生科学思维

作者: 顾仙宇 杨雨黛

科学课程标准四大科学素养中的“探究实践”要求学生通过技术与工程实践,体会科学原理在技术与工程中的应用,促进对学科概念的理解,形成物质与能量、结构与功能、系统与模型、稳定与变化等跨学科概念。技术与工程实践不是简单的操作技能训练,而是着眼深化对科学核心概念的理解,建构跨学科概念,筹划性解决实际问题,基于问题和条件设计解决方案,基于证据或逻辑进行迭代优化,进而发展科学思维。科学教师要加强研究技术与工程实践的特点,探索相应的教学策略,发展学生的科学思维。

一、创设基于挑战性的任务情境,激活学生思维动机

脑科学研究表明,当教师使学习情境适应于孩子的技能水平且使其稍高于该技能水平时,学习会达到最佳。[1]创设基于学生的挑战性任务情境,可更好地激活学生思维动机,促进他们深度参与技术与工程实践。基于学生是指任务情境与学生的生活经验、科学认知联系紧密;挑战性是指问题略高于学生的认知水平,能有效激发他们的想象、重组、推理、分析等高阶思维,有利于形成良好的价值体验。

例如,四年级《电路中的开关》一课,教材内容是认识电路中开关的结构,学习用开关控制电路的通与断。以往教学中,学生学习了开关的知识却仍然不能基于真实生活中控制电路的需求设计开关。为了在科学知识与实践应用之间搭上一座“桥”,教师创设了“设计红绿灯”这一贴近学生实际、学生感兴趣却有一定挑战性的工程问题,让他们用回形针、大头针等控制电路,达到红绿灯相继而不同时亮的效果。这一工程任务的设计、安装,引发了学生分析、决策、创新、质疑等高阶思维,他们不仅理解了用开关控制电路的原理,还学习在实际生活中应该怎样根据需要在电路中设计开关,把知识学习与实践应用融为一体,促进科学知识向科学素养的转化。

二、基于UbD理论设计学习活动,培养学生系统思维

UbD理论强调把学习目标及学习结果的评估同时优先考虑,把原本用来检测教学效果的评价任务前置,一般分为明确预期的学习结果、确定可评估的证据、规划相应的学习过程三个阶段,[2]这和技术与工程实践非常契合。在教学时,教师首先分析任务情境,明确最终要完成一个什么样的技术与工程产品;接着,要对产品设计要求、条件限制等进行讨论、界定,形成评价标准;最后,基于标准系统思考、合理分工,画设计图、讨论并优化设计图、制作、测试、基于证据迭代改进、作品发布等。基于UbD理论设计学习活动,有利于学生整体思考挑战性任务的解决办法,培养他们筹划性的系统思维,避免教师牵一步学生走一步的低效学习。

例如,《我们的过山车》一课,教师首先让学生观看过山车视频,明确任务“用泡沫管和铁架台设计过山车”。然后,把单元学习内容(直线运动和曲线运动、物体在斜面上的运动、运动与位置等相关知识)的综合应用转化为过山车的设计要求:过山车跑完全程不脱轨;过山车轨道既有直线轨道,又有曲线轨道;过山车轨道要有坡度的变化。学生明确要求后开展设计、制作、测试、迭代设计等活动,发展系统思维。

三、在迭代设计中发展学生设计思维、反思性思维

技术与工程实践是一个不断迭代优化的过程,及时记录可为后续的反思性学习、互动交流提供第一手材料。技术与工程实践中的记录通常包括画设计图、问题梳理记录等,有时也需要对实践过程的一些关键素材进行拍照、录像等,以满足反思性学习与互动交流的需要。画设计图时,教师要充分考虑学生的年龄特点和认知水平,力求简洁性、科学性。

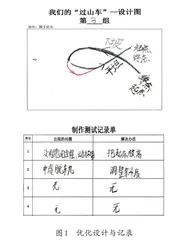

例如,《我们的过山车》一课,教师根据三年级学生首次进行工程实践过程规范学习这一实际,降低了画设计图的要求,用单线画出轨道,并用文字表示起点、终点、上坡、下坡等图示不容易表示的部分。这样既弱化了轨道各部分长度的精确设计,符合学生认知水平,又突出轨道的路径(直、曲)和坡度,紧扣教学重点。学生完成设计图后进行互评,根据相关科学知识分析预测现有设计图是否能达到过山车跑完全程不脱轨等相关设计要求。在这一过程中,学生会发现问题,对设计图进行修改,那怎样简便地呈现这一过程呢?

如果另画一稿既耽误时间,也不容易看出哪里发生了改变。教师让学生用另一种颜色的笔在原图上进行修改,就能很清楚地看出设计图的优化过程,体现了思维留痕(如图1上)。在基本确定设计图后,学生根据设计图进行制作和测试,在此过程中又会发现问题,需要进行优化设计。此时,教师出示记录单,让学生梳理问题和解决办法,整理思维(如图1下)。对于过山车的设计效果,教师让学生用平板电脑录制下来,这样他们在交流的时候就能方便地展示最终的结果。

该案例中,多色设计图、测试优化过程的记录单等是学生反思性学习的重要成果,设计图、记录单、视频为生生之间、师生之间的互动交流提供了必要、丰富的素材,促成了分析、综合、质疑、创新等深度学习的发生。

四、合作与交流中发展学生创新思维、批判性思维

技术与工程实践的特点决定了合作与交流的重要性,合作、交流是技术与工程素养的重要内容。以《设计红绿灯》一课为例,怎样让学生从日常的红绿灯生活场景中提取出红绿灯设计的基本要求呢?

首先,教师让学生观看人们在红绿灯指挥下通过斑马线的视频后,组织他们讨论:红绿灯是怎样让行人有序通过的?这样,引导学生聚焦红绿灯在不同的时间段亮,从而进一步明确该课设计红绿灯的要求:红绿灯相继亮而不同时亮。这一阶段,需要学生对复杂的情境、繁杂的信息进行梳理,抓住关键,更具体地界定设计红绿灯这个挑战性任务,为接下来的工程实践确定方向。

接下来是基于红绿灯的设计需求画设计图。在各小组完成红绿灯的设计图后,教师不是直接让学生组装,而是让他们对设计图进行展示、交流并互评,利用所学过的电路知识预测设计图是否能达到红绿灯相继亮而不同时亮的效果。对有问题的设计图,其他学生指出问题、提出修改意见,这很好地体现了科学知识在技术与工程实践中的应用,发展了学生的批判性思维和发散性思维。

之后小组合作进行红绿灯组装测试。教师再一次组织学生交流,讨论几种成功的红绿灯设计哪一种更优。学生不仅从科学性还从节省材料、操作方便等角度进行了综合评价,这一过程很好地培养他们综合分析的能力,发展了他们的系统思维。基于讨论,教师从节省材料和操作便捷的角度提出更高的改进要求,让学生只用一个开关控制红绿灯不同时亮,这推动学生设计出更优的红绿灯装置。这一环节合作、交流贯穿整个过程,很好地培养了学生的创新思维、批判性思维和合作与交流的能力,提升了学生的思维品质。

五、跨学科融合开展技术与工程实践,发展学生模型思维

技术与工程实践要与科学探究融合,还要充分利用数学分析、模型建构与表达的优势,在画设计图、数据分析、模型建构等方面融合数学思想方法,发展学生的模型思维。例如,《增加船的载重量》一课,在完成“用同样大的正方形锡箔纸设计制作载重量尽可能大的船”这一挑战性任务的过程中,学生不断尝试改进,做出了不同载重量的小船。怎样对这些信息进行分析呢?教师让每个小组把几次制作的小船按载重量从小到大排列,再把全班各个小组的数据汇总。通过分析数据,有的学生发现底面积越大的船载重量更大,有的学生发现船舷越高的船载重量更大。那到底怎样设计使船的载重量更大呢?

学生为此展开讨论,有的认为要增加船的底面积,有的认为要增加船舷的高。但同样的锡箔纸,增加底面积就意味着降低船舷的高,增加高就意味着减小底面积,该怎么办呢?有学生提出底面积和高不能太大,也不能太小,要综合起来看,要适宜。怎样才算适宜呢?在分析全班二十几组数据仍然得不出统一结论时,有的学生认为要继续尝试,以得到更多的数据,有学生提到实验次数的多少没有太大的影响,需要得出一个相对的结论。

教师顺势提问:“如果你是造船厂的负责人,你们是否愿意造船工程师把这些钢材拿来一遍遍尝试?”这让学生进一步感受到建构模型的重要性。教师再一次引导学生思考,底面积和高的变化会引起什么的变化,从而让他们关注船的容积,并通过数学中的列举法,假设船的底面积和高算出容积,找出理论上容积最大的船的相关数据。学生根据理论数据制作并测试载重量,惊喜地发现,船的载重量果然变大了很多。

在这一案例中,教师把科学实验与工程实践相融合,很好地利用数学分析和建模的工具,帮助学生建构了设计更大载重量的船的理论模型,突破了工程实践中的技术瓶颈,让造出更大载重量的船这一挑战性工程问题得以圆满解决,发展了学生的模型思维。

小结

技术与工程实践是科学知识与应用实践的桥梁,是科学知识向科学素养转化的有效载体。在技术与工程实践中开展思维型探究教学,促进科学探究和技术与工程实践的深度融合,是技术与工程实践课堂改革的有效尝试,它在提升学生探究实践能力的同时,更有效地帮助学生深度理解科学核心概念和跨学科概念,真正发展解决真实情境中复杂科学问题的能力,切实发展科学素养。

[课题:重庆市教育科学规划2023年度课题“素养导向的小学科学表现性评价任务设计与实施研究”,编号:K23ZG1140145]

(作者单位:顾仙宇,重庆市江津区四牌坊小学校;杨雨黛,重庆市两江新区童心小学校)

参考文献

[1]张俊列,韦利仿.深度学习的脑科学基础与课堂教学策略[J].教育理论与实践,2020(28).

[2]格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].闫寒冰,译.上海:华东师范大学出版社,2017.