基于工程素养的单元重构探索

作者: 林浩

中小学的工程教育以培养学生的工程素养为目的,以工程设计为核心,通过在课堂教学中引导学生解决实际情境中的具体问题予以实施。[1]这意味着工程教育是面向全体学生的,是可以通过课堂内的情境设定来实现多学科融合的教学。我们以“声音”单元为基础,尝试利用项目化学习方式开展单元重构的工程教学,开发了“小乐器,不简单”项目。

在“声音”单元中,学生要学习用不同的装置做实验,以此来寻找听到的声音和观察到的现象之间的关系。通过对声音理解的不断加深,学生对探究生活中的声音有了更浓的兴趣。乐器作为人表达和沟通声音情感的媒介,在人类的生活中具有十分重要的价值和意义。该项目尝试对单元教材进行重构,通过项目化学习方式开展对“制作弦乐器”的研究,带领学生通过“整理知识概念—学习制作技术—模仿工程思维—运用数学工具”这样一个过程来亲身体验和参与工程项目的活动,以期实现工程素养的提升。

一、项目主线:单元任务链的重构

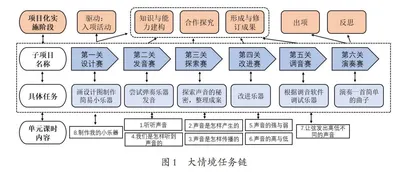

基于素养导向的学习活动设计注重对教材单元内容进行重构,希望借助大情境任务链来助推学生深度参与活动。根据夏雪梅对项目化实施的完整框架构想,[2]可从项目特点出发设计大情境任务链(如图1)。例如,第一关设计赛,学生初次设计并简单制作小乐器,这一关的主要目的是激发他们设计与制作的热情,同时在测试与评价中积极改进。后面又设计了发音赛、探索赛、改进赛、调音赛、演奏赛等几个关卡,让学生经历完整的概念建构、测试改进和成果展示流程。

1.拉长体验周期,让重构真实发生

工程项目中关于设计与改进的部分是关键也是核心。教材中单元的前几个课主要围绕关于声音的概念学习,从第5课开始涉及声音的调整,在第8课才制作小乐器。从人的认知规律来看,只有设计与制作的体验周期足够长,才有可能激发人的思维潜能,促进项目重构真正发生。该项目将设计与制作部分进行调整,拉长体验周期,使学生获得工程项目的真实体验。

2.打破一般路径,满足学生动手天性

教材的单元安排是理论到实践的一般学习路径,确实能很好地让学生在概念递进中逐步深入探究,进而完成实践。但这也可能忽略了学生爱动手的天性,忽略了在实践中加强认知、优化学习路径。在重构单元时将“制作我的小乐器”一课提前到导入活动,并贯穿单元始终,这既满足了学生动手的天性,又能以任务驱动项目进程。

二、项目驱动:驱动问题的三次迭代

项目化学习通过问题引发学生对概念的思考和探索。设计一个有价值的驱动性问题对于项目的有效推进具有非常重要的意义。

1.从具体到本质的追求

在教材的单元教学中,教师通过前7课的教学不断充实学生对“声音”相关知识的认识与理解,包括声音是怎样产生的、声音是怎样传播的、声音的强弱与高低等。这些问题指向了具体的知识点,有明确的答案,难以让学生产生探究欲望,因此要有更上位的、指向科学本质的问题作为项目活动的驱动性问题。基于这些考虑,驱动性问题的设计应做到聚焦本质、向结果开放。

2.从脱离到联系的转变

驱动性问题的第一次设计,力求指向本质概念,却忽略了学生的兴趣点和生活经验。根据对四年级学生的乐器兴趣调查得知,他们课后练习的乐器多达20种,且尤克里里对大部分学生来说是一种陌生的乐器。以特定的一种乐器为研究对象开展项目化学习是脱离学生的生活经验的,容易让他们的思维衔接出现断层,无法持续。

3.从隐性到显性的呈现

驱动性问题的第二次设计,既考虑了问题对本质概念的指向,也兼顾了学生的兴趣和经验,但在具体实施中又暴露出一个问题——项目的成果展示方式单一,学生在项目中运用了分析、比较、推理等思维,多以证据搜集、信息处理等隐性形式呈现。要使学生的思维呈现更显性,可以采用表达交流、应用迁移等多元化展示。

三次驱动性问题设计的尝试呈现越来越开放的趋势(如图2),这既能发展学生的高阶思维,又具有开放的结果呈现形式。

三、项目支持:学习支架的构建

在项目开展过程中,教师要提供各类学习支架来助力学生的探究。学习支架包括项目表单、信息化工具等形式,帮助学生完成项目化学习,促进思维的进阶。

1.通过项目表单联动深化思维

在项目实施前,要预测可能出现的问题和可能的实施路径,实现思维的纵向发展。教师要充分调研,结合学生特点设计相关图表支持他们研究。例如,在项目导入阶段,为更好地激活学生的已有认知,建立起与最近发展区的联系,可通过导入思维测试表来了解学生掌握的知识、想要掌握的知识和将采取的手段(见表1)。教师在使用该表时,要合理安排时间让学生完成对整个项目或驱动性问题的已知、想知和打算如何解决三块内容。[3]

再如,以“设计弦乐器”为例,学生在分析、整理弦的发声与弦的粗细、松紧等有关的概念后,需要对自制弦乐器的设计进行改进。为此,教师可以借助图表等思维工具来为学生搭建思维“阶梯”,实现设计过程中思维的有序进阶(如图3)。

基于概念梳理、材料选择、图纸设计这样的流程,提供有序的设计思维工具支架,可帮助学生掌控项目设计的几个重要节点。[4]节点的完成情况既可以反映项目设计的进程,又能使项目规划变得清晰、有层次,还能拓宽学生的设计思维深度,便于将其应用迁移到其他项目中。

2.运用信息化工具突破思维困境

在项目实施阶段,学生会遇到多个层面的知识和技术问题,教师有必要为他们提供相关技术支持,让他们在自主探究中完成技术摸索与实践体验。其中,移动终端与App的精准结合,利用信息化工具作为学习支架是较为常用的技术支持(如图4)。

iPad移动终端帮助学生随时查阅信息,为项目探究提供信息来源,“慢动作回放”功能在技术层面帮助他们搜集“物体发声时在振动”的证据。

四、项目评价:评价量表的设计

全程评估可以促进学生项目探究的质量和素养目标的达成。项目化学习的评价一般包括学习实践过程的评价和终结性成果的评价,而评价量表的设计与学生的思维活动有紧密的联系。

1.过程性评价

“小乐器,不简单”包含了多种实践形态,根据项目特点,对探究实践部分的评价主要从分析、设计、预算、调整四个方面展开,让学生根据评价计算自己的综合分数(如图5)。

2.终结性评价

终结性评价量表主要包含对乐器本身(见表2)和演奏乐器的评价(见表3)。

终结性评价量表的设计不必过于复杂、细碎,否则会造成学习时间和精力的浪费。在项目活动中,学生要基于评价量表来完成项目作品和项目展示活动,从而能够持续地投入精力学习,提升科学素养。

(作者单位:浙江省舟山市普陀区沈家门第四小学)

参考文献

[1]赵中建.美国中小学STEM教育研究[M].上海:上海科技教育出版社,2017.

[2]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2021.

[3]张敏,徐剑兰.小学科学技术与工程项目学习设计指南[M].上海:上海教育出版社,2022.

[4]来文,等.基于特征分析和本质研究的儿童科学教学的实践探索[M].南京:河海大学出版社,2021.