小学科学跨学科主题活动的教学实践

作者: 夏俭 冯凯

跨学科主题学习是基于学科的主动跨界学习,强调将社会实践融入学校教育。跨学科主题学习不是取消学科课程,而是要通过“10%”的硬性要求撬动学科课程改革,切实以学生为主体,关注他们的主动参与,为他们未来的社会实践活动打下坚实的基础,为他们自觉主动成长营造良好的教育环境。

一、主题活动的教学目标确定

跨学科主题学习内容确定后,需要进一步明确教学目标,为主题活动教学提供方向,为实施活动评价提供依据。

要围绕学科核心素养发展确定目标。教师要研究跨学科主题学习对学生素养提升的价值,分析几门学科在核心素养要求方面的共通点,以此设计教学目标。

要依据跨学科主题学习内容确定目标。跨学科主题学习往往是由一个个任务群组成的,教学目标的设计要结合具体的主题学习内容,既要有整体目标序列,又要通过具体的活动开展确保目标逐层分解细化,避免目标的虚化。

要结合学生的实际情况确定目标。教师既要通过交流、访谈、问卷等方法,充分了解学生的已有知识基础、所处发展阶段、发展需求、需要帮助等,又要熟悉主题学习在学生成长过程中发挥的价值,从促进他们学科关键能力的发展出发确定目标。

二、主题活动的内容设计原则

跨学科主题教学目标设计好后,需要通过具体的主题学习内容使抽象的目标具象化,真正将育人“设计图”变成过程“施工图”。这就需要通过具体的学习任务让学生在真实、复杂的生活情境中综合利用多学科知识解决问题,感受知识间、知识与社会生活之间的联系,发展分析、解决问题的综合能力。

以学习目标为引领点。跨学科主题学习要以学习目标为引领,教师要明确主题学习目标,选择合适的任务,将学习目标转化为具体的实践任务,还要分析任务包含的多个子任务涉及的多门学科,使学习目标脉络不断地丰满、清晰起来。

以学生发展为出发点。跨学科主题学习是基于学生的基础、兴趣开展的综合性学习活动。教师设计学习任务时要考虑学生的基础、可能遇到的学习障碍等,在关键时搭建必要的“脚手架”,促进活动有效推进。

以学习资源为支撑点。跨学科主题学习的资源是指可利用的所有物质、人力、环境等资源,是决定学习目标是否达成的重要因素。教师要从课程标准、教材、学习环境中寻找,运用丰富多样的资源为学生搭建多维度学习平台,提供多样化学习途径。

三、主题活动的内容框架设计

四年级“养蚕”单元按照蚕的一生来组织、安排教学内容,第一课《庞大的“家族”》,主要是了解昆虫的外部特征;第二课《养昆虫》,主要是通过饲养昆虫从形态、生活习性等全方面了解昆虫的一生;第三课《探究昆虫的秘密》,主要介绍养蚕过程中可能遇到的一些困难。

在一年级《动物和植物》和二年级《土壤与生命》的学习中,学生已经初步了解了常见动物的名称和特征。常州市武进区芙蓉小学地处常州东部乡村,养蚕历史悠久,适宜开展跨学科主题活动“蚕桑文化”,引导学生认识了解种桑、养蚕、抽丝、纺织的工具及工艺,以及这一古老的农技与工艺在当今社会存在的方式。蚕桑文化教育是自然科学与人文科学相结合的综合领域,它建立在广泛的学科基础之上,可以培养学生良好的品质,落实德育课程教学目标,种桑、养蚕活动还能为语文学科的习作提供真实、丰富的素材。

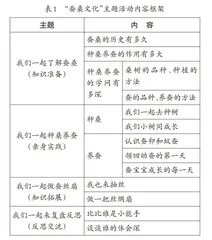

基于此,教师根据不同学科特点,渗透不同的教育内容和方法,努力挖掘教育因素,设计了“蚕桑文化”主题活动(内容框架见表1)。

四、主题活动的创新实践

1.依托主题教研,立足问题重组内容

在主题活动开展前,教研组聚焦前期养蚕实践,通过观察、访谈等方法收集养蚕主题活动中发现的问题并分析、归类:对本地蚕桑文化(历史、种桑养蚕的作用、桑树的种类及种植方法、蚕的种类及养殖方法等)认识不足;养蚕结束后,对蚕茧的处理上,有部分学生等待蚕蛾产卵,收集蚕卵丢弃蚕茧,劳动成就感不足;养蚕过程缺少必要的评价方法,经常是学而不习、习而不得、得而不用,不能从根本上激发学生的研究兴趣。基于此重组单元内容结构,旨在更好地促进学生对学科核心概念和跨学科概念的理解。

2.联结学科知识,多维打通实施路径

一是在学科内寻找资源点。科学课上,教师带领学生学习桑树的种植技巧,组织他们认识各种蚕,教学养蚕的方法,指导他们做养蚕自然笔记。二是从多学科寻找融合点。学生在记录蚕宝宝生长的过程中,会向美术教师、数学教师等请教,如何画得更好、测量更准确,相关教师也可以养蚕为主题开展各自学科的教学。三是融入生活寻找耦合点。在“蚕丝扇”制作活动中,学生将养蚕得到的蚕茧抽丝,并将蚕丝缠绕在竹制扇面上。学生综合利用已学知识和经验,经过画设计图、缫丝、手工缠绕、美化装饰等工序制作蚕丝扇。

3.立足过程育人,提升反思优化能力

一是建立家校社协同机制,实现学校教学与家庭生活的有机融合。教研组邀请老蚕农马奶奶进课堂,介绍自己的种桑养蚕技巧,手把手地教学生。二是深化过程育人样态,实现课堂教学与课外延伸的有机融合。让学生在家里进行蚕宝宝的养护、制作蚕丝扇等活动,能够全方位培养他们的兴趣和能力,强化课堂知识的应用。学校利用周边蚕桑场馆资源,在社会实践活动时带领学生参观无锡的“蚕桑巷”,走进蚕桑文化体验馆,感受蚕桑文化。三是复盘实践过程,实现书本知识与探究实践的有机融合。通过开展种植小能手、实践体会大家谈等活动,提高学生的探究实践能力和学习能力,引导他们体验成功带来的愉悦感,激发他们积极学习的动力。

五、主题活动的评价设计

“蚕桑文化”跨学科主题活动,为学生的综合素养提升提供了丰富的素材。主题活动的评价设计需要基于素养目标、学科知识问题链和实践过程逻辑线,以确保评价内容的科学性、全面性和适用性。“蚕桑文化”主题活动评价框架见表2。

表2给出了一个系统性的评价体系,包含了三部分的评价指标与方法,旨在确保评价体系的全面性与适用性,并能有效地反映学生在跨学科主题活动中的整体表现与进步。这不仅有助于教师对学生的学习过程和成果作出公正的评价,而且为学生的个人成长和发展提供了有力的支持和指导。

六、教学反思

在教学实践中,“蚕桑文化”跨学科主题活动,不仅提供了丰富的跨学科教学素材,还为学生的全面发展、综合素养的提升提供了独特的视角和途径。通过对这一活动的详细规划、积极实施和深入反思,教师可以从中探索出课堂与社会实践活动相结合的一般性策略。

1.教学目标的确立与教学过程的对接

“蚕桑文化”跨学科主题活动的成功首先在于具体教学目标的确立。我们围绕学科核心素养的发展设定了清晰的教学目标,例如学生应当了解并尊重生物生长过程、养成观察与实证的习惯以及维持科学探究兴趣等。教学内容的设计上,我们以学生的实际需求和兴趣出发,选择合适的主题,并围绕这些主题设计了具体的学习任务和实践活动,促进他们在真实、复杂的生活实践中综合利用所学知识解决问题。

2.教学评价的设计与反思

“蚕桑文化”跨学科主题活动的评价设计上,我们侧重于素养目标,关注学生在实践活动中的全面发展。评价内容包括养蚕知识掌握、观察能力、实践操作技能、团队合作与社交技能等。但我们也意识到,在具体实施过程中,评价内容的落地还有很大的改进空间。未来可以将定性评价和定量评价相结合,采用更加灵活多样的评价方式,如学生自评、同伴互评、作品集评价等,帮助学生更全面地认识自我、提升自我。

3.教学活动的创新实践

在教学活动的创新实践上,我们将课堂内容的重组与社会实践活动相结合,使学生在实践中学习,实现知识与生活实际的紧密结合。利用周边蚕桑场馆资源进行社会实践活动,不仅丰富了学生的学习体验,也为他们提供了深入了解当地文化的窗口。这一系列社会化的学习过程,有助于学生拓宽视野,增强了学习的实践性和应用性。

(作者单位:夏俭,江苏省常州市经济开发区教师发展中心;冯凯,江苏省常州市武进区芙蓉小学)