在导热实验中引入温度传感器

作者: 陈洪玉

五年级“热”单元涉及比较不同材料的传热性能,教学中常规的实验方法是在各种材料表面涂抹感温油墨并使其接触热源,通过观察感温油墨的变色情况间接地推断各种材料的传热性能。这种方法存在一定的局限性,学生仅能通过自身感官判断实验现象,并且不同类型的材料要选择不同的热源,影响他们探究的连贯性。借助温度传感器呈现数据,能帮助学生准确判断各种材料的导热性能,以便他们更加科学、合理地完成本次探究活动。

探究一:利用感温油墨比较5种材料的导热性能

1.实验材料

铜棒,铁棒,铝棒,塑料棒,橡胶棒,感温油墨,颜料刷,热水,烧杯,实验记录单等。

2.探究过程

引导学生进行实验方案的设计。教师出示本次实验需要的材料,测试材料为铜棒、铁棒、铝棒、塑料棒、橡胶棒,辅助材料为感温油墨、颜料刷、装有热水的烧杯等。教师引导学生根据实验材料设计实验方案,内容主要为研究的问题、预测、实验中保持相同的条件与不同条件以及实验过程。

设计实验方案并交流研讨。为了保证实验公平,要注意实验中相同条件的总结与完善。在该实验中,相同条件为:5种测试材料的规格,即材料的粗细、长短;热源;各测试材料接触热源的时间;各测试材料进入热源的深度。

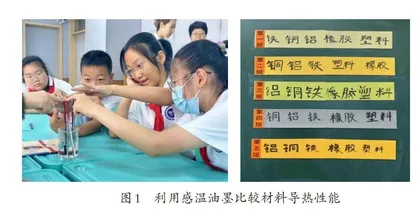

在各材料的表面用颜料刷涂抹感温油墨,注意涂抹均匀,并且在5种材料表面的涂抹位置与涂抹面积要完全相同。涂抹感温油墨后,晾干。取一个烧杯,在烧杯中装入适量热水,将各材料没有感温油墨的一端朝下,放入烧杯中,注意材料间不能相互接触,防止热量相互传递,影响实验结果(如图1左)。将材料放入热水中后,根据5种材料感温油墨的变色快慢情况,判断导热的快慢顺序。

由于部分材料感温油墨变色速度接近,且在实验过程中存在一定的误差,故小组实验出现了不同结果(如图1右)。通过分析全部小组的结果可知,虽然实验结果有所差异,但是导热性能排在前三名的都是金属材质。由此得出,不同材料的传热本领各不相同,像金属这样导热性能好的物体称为热的良导体,像塑料、橡胶这样导热性能差的物体称为热的不良导体。

3.实验小结

感温油墨将5种材料的导热过程通过变色现象外显出来,学生通过观察变色情况能区分出热的良导体与热的不良导体,但并未比较出材料的导热性能强弱。究其原因,主要是在观察感温油墨的变色情况时,部分材料的感温油墨变色速度接近,且学生观察时存在一定的主观性。另外,5种材料放入盛有热水的烧杯中没有固定,也造成材料进入水中的深度有所差异。

探究二:利用温度传感器比较5种材料的导热能力

1.实验材料

铜棒,铁棒,铝棒,塑料棒,橡胶棒,温度传感器,数据显示模块,平板电脑,材料固定圆盘,烧杯,热水等。

2.探究过程

组装器材。连接数据显示模块、温度传感器和5种被测试材料,并将材料固定在圆盘中。打开平板电脑中的对应软件,点击“扫码登录”,并同时扫描教室屏幕上的二维码,进行组别的选择。点击“连接传感器”,并打开数据显示模块,扫描数据显示模块屏幕上的二维码(如图2)。

采集数据。进入数据收集页面后,点击屏幕上的“开始”和“自动记录”按钮。待初始数据收集完毕后,将固定在圆盘中的5种材料放入烧杯中,加入热水。待9组数据全部收集完成后(见表1),点击“停止”按钮,观察数据。

数据分析。全班各小组完成数据收集后,为了反映数据的集中趋势,还要计算各组实验数据的平均值。待平均值表格呈现后,计算出各材料相同时间内的温度变化为:铜18.74 ℃,铁8.34 ℃,塑料1.4 ℃,铝17.26 ℃,橡胶1.58 ℃。由此得出5种材料导热能力强弱的顺序,即:铜>铝>铁>橡胶>塑料。

3.实验优点

实验中增加了可以固定测试材料的圆盘,既可以固定5种材料使其进入热源的深度和时间相同,又可以防止材料间相互碰撞。高灵敏度的温度传感器增加了实验的准确性。学生通过计算各材料的温度变化,很清楚地比较出5种材料的导热能力强弱。

对比常规实验探究,温度传感器的引入,使学生分析数据的能力、对于单一变量原则的分析与应用、电子设备与科学实验的结合与应用能力都有所提升,增强了证据意识。学生意识到,实验方法的选择和改进及精密仪器的使用都会对实验数据的准确性产生影响。

(作者单位:天津市翔宇力仁学校)