芬兰中小学科技创新实践活动观察与启示

作者: 王振强 徐文彬 贾明娜

芬兰学生在每三年一次的PISA测试中的成绩突出,在科学领域的成绩表现也优于我国发达地区学生在相应学科的表现。综合七次PISA测试结果得知,芬兰学生的科学素养在OECD(经合组织)成员国中一直位居前三,并且多次位居首位。[1]在这些优异成绩的背后,芬兰中小学科学课程体系起着重要的作用。科学素养提升不仅与正式的科学教育有关,也离不开非正式的科学教育的影响。为此,我们分析芬兰中小学科学课程体系特别是科技创新实践活动的特点,以期为我国中小学科学科技创新活动的开展提供参考和借鉴。

一、注重横贯能力融入中小学科技创新实践活动体系

2014年至今,芬兰提出了七大横贯能力:思维和学会学习,文化素养、沟通与自我表达,自我照顾、日常生活技能与保护自身安全,多元识读,信息技术素养,职业素养与创业素养,参与、介入和构建可持续发展的未来。[2]这正是芬兰教育体系的一个显著特色,不仅表现为各个年级横贯能力的整体架构,而且表现在科学的每一个主题学习的内部结构上。

1.中小学科学教育的整体架构

芬兰基础教育学校的课程结构体系分为六个层次。

第一层次:基本价值、任务和目标,主要来自国家的要求和规定。

第二层次:学习观、学校文化、学习环境与工作方式方法,主要体现学校的观念和想法。

第三层次:课时分配、语言课、知识战略,芬兰的课时分配比较灵活,在保证国家基本要求的基础上,各地区、学校可以灵活安排。

第四层次:跨学科主题,主要针对国家公布的8类主题的跨学科设计、开发与实施。

第五层次:学科课程,即语言、数学、科学、艺术、社会等国家课程。

第六层次:学习支持、学生辅导、学生福利服务,主要针对有特殊教育需求的学生。

2015年3月,芬兰国家教育委员会正式发布《国家课程大纲》(下文简称《课程大纲》),2016年在1~6年级首次使用,次年从7~9年级分别开始使用,同时开展了高中阶段课程改革。芬兰的横贯能力和技能涵盖了幼儿教育到高中教育,并将横贯能力和技能融入课程中学习。

2.科学教育的内在结构“跨学科主题”

芬兰横贯能力的培养是在所有学科中开展的,也在联合项目或活动中实施。芬兰将学习与学生日常生活和校外世界联系起来促进横贯能力的培养。例如,2003年,赫尔辛基大学成立首个LUMA(自然科学与数学)中心,同年11月,芬兰成立国家LUMA中心,并在各个地区成立LUMA分中心,各地区分中心结合实际情况进行研发、设计活动课程。芬兰课程体系中有一个跨学科主题板块,包括八大主题:立人、文化身份和国际化、媒介素养和沟通、公民参与和创业精神、环境责任感、幸福与可持续发展的未来、安全与交通,以及科技与个人。[1]2016年之后,芬兰将小学科学改为环境研究,分为1~2年级和3~6年级,是一门综合性学科,包括生物学、地理、物理、化学和健康教育等领域知识,以及可持续发展观等理论,同时将自然科学和人文科学的观点融合在环境研究中。由此可见,跨学科主题学习或项目已经深度融入芬兰教育体系中,并指向横贯能力和技能的提升。

二、重视“多元课程内容”融入科技创新实践活动专题的设计

芬兰课程关注的内容多元,《课程大纲》包括了环境、信息、健康、人类、安全等多元领域,体现了注重结合背景环境的特点。芬兰课程壁垒正在被打破,知识边界正逐步淡化,学校围墙在逐步被突破。

1.基于“环境研究”进行科技创新实践活动

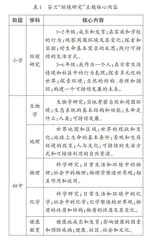

环境研究以科学信息为基础,关注批判性思维的发展,注重生态的可持续发展,引导学生了解人类的选择对当今生活、未来生活和环境的影响。环境研究是一门综合性学科,不仅含有小学、初中科学(生物学、地理、物理、化学和健康教育)相关的知识领域,还包括可持续发展观等理论。环境研究的多学科性要求学生学习在不同的情境下获取、加工、产生、呈现、评估和评价信息,目的是让学生充分认识到各种知识领域对环境、技术、日常生活、人类和人类活动的重要性。芬兰小学、初中科学围绕环境研究进行学习的核心内容统计见表1,[1]主张把科学课程放到林中和湖畔,让学生在真实情境中学习科学。

小学环境研究是一门综合性课程,在内容领域呈现递进关系。初中阶段的课程为分科课程,各个学科除了强调学科特定的知识,都重视“研究”,同时体现与日常生活以及周围真实世界、环境的关系,注重把可持续发展观念在科学课程教学中进行渗透。

2.基于“现象教育”进行科技创新实践活动

《课程大纲》强调把现象式教学作为重要的教学方式之一,并在学生学习、教师准备、环境等方面进行现象式教学阐述。[2]芬兰开展的现象式教学有两种模式:一种是由一位教师独立完成多学科教学;另一种是由多位教师合作完成教学。[3]《课程大纲》要求每个学校至少选择一个跨学科主题,每名学生每年参与至少一个基于现象的跨学科主题项目。例如,芬兰某小学开展了主题活动“庆祝芬兰独立一百年”,由一位全科教师负责实施,该主题活动共设置6个课时,分别为:这就是芬兰(地理、历史、文化、语言),演奏国歌(音乐、母语),演绎芬兰童话故事(母语、戏剧表演、视觉艺术),制作芬兰传统美食(烹饪、物理测量、食品健康、化学、宗教),独立日庆典(手工、美术),制作视频《这就是芬兰》(母语表达、视觉艺术、音乐、信息技术)。

3.基于“隐式教学”进行科技创新实践活动

芬兰早期教育设置的整体框架遵循以儿童为中心的价值观和学习理念,提出了儿童横贯能力培养的多重目标以及5个学习领域(如图1),即丰富的世界语言学,多种多样的表达方式,“我”与“我和社会”,对自然环境的探索,自我的成长、改进和发展等。在横贯能力指引下,通过共同主题内容的有效互动,驱动教师群体、家长和社会间的互相作用,综合运用“正式与非正式”“虚拟与现实”相结合的方式加以实现。芬兰的教育生态、儿童学习环境以及评价体系的核心理念,共同组成了保障儿童健康和幸福成长的教育生态系统。

芬兰儿童早期科学教育课程并不局限于传统意义上的教育现场,其主题课程的设置已经从现实空间跨越到了虚拟空间,成为芬兰儿童早期科学教育“双维度、四象限”中一类独特的教学环境类别。[5]芬兰学前教育阶段的儿童拥有自己的ICT(信息通信技术)设备,使得网络媒体、增强现实、虚拟现实等虚拟化的教学方式能够在教育的早期阶段走进科学主题课程。特别是在具有一定危险性的主题课程和安全教育类课程中,信息技术能够得到很好的应用,如儿童不仅可以在虚拟空间中学习如何在火灾中逃生,也可以跨时空去宇宙探险。同时,虚拟的科学主题课程可以通过传统的纸媒、电视、广播等知识传播途径得以补充。[6]因此,芬兰虚拟与现实领域的科学主题课程使其教育资源能够以多方位、立体化的形式存在,并渗透于媒介文化的多个层面。例如,通过虚拟的主题课程认识当地的特产、风俗习惯,感知科技的力量以及科技在建设可持续环境中的作用,解决未来可能出现的现实问题。

三、对我国开展科技创新实践活动的启示

中小学科技创新活动是科学教育的重要组成部分,是科学教育突出知行合一、创新实践的最佳载体,是面向全体学生提升科学技术素养,落实拔尖创新人才早期培育的有效途径。我国中小学科技创新活动最早可以追溯到1979年,主要集中在全国青少年科技创新大赛、“小小发明家”奖励活动、奥林匹克学科五项竞赛(数学、物理、化学、生物、信息学)三大类。据初步统计,全国每年参加发明创造和科学论文撰写活动的青少年约有1500万人。[7]2023年,南京市各区提交到市一级参加青少年科技创新大赛的科创作品近800项。反思过去的中小学科技创新活动,存在“成人替代多,学生实践少;动手操作多,动脑思考少;重视成果多,重视过程少;少数学生参与多,多数学生参与少”等问题。[8]观察芬兰科学教育特别是科技创新实践活动,可为我国在科学教育中开展中小学科技创新实践活动带来启发。

1.坚持跨学科理念,实现“科技创新活动”的日常融合

义务教育课程方案强调,各学科课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习,并将其作为推进综合学习的重要路径。南京晓庄学院附属小学每年定期举行科技节活动、寒暑假科技周活动。这些活动主要是科普兴趣的普及,不具有竞赛和选拔的目的。[9]2024年,南京市教育局举行“和鸣7.0:绿水青山”活动,主要围绕环境教育开展活动,活动涉及科学、信息科技、艺术、劳动等学科。例如,基于学校进行新校区的扩建,开展新校区“操场设计”“科学教室”“信息教室”“普通教室”的设计。

2.树立大科学教育观,构建“科技+”创新活动图景

科学教育包含正式科学教育和非正式科学教育。非正式科学教育是与科学相关活动的统称。研究表明,校外活动会对科学教育带来重大的贡献。[10]国外科技竞赛相关研究发现,科技创新竞赛对学生个人有积极影响,能促进科学兴趣的培养和学习积极性的提高,有利于学生以后的教育发展和职业追求。[11]在我国有研究者发现,参与过科技活动不到参测学生的一半,城乡之间存在不均衡。[12]我国学科竞赛活动发展报告中总结了学生参加学科竞赛的优点:学科竞赛较好完成学校科普的教育目标,同时肩负起学科拔尖创新人才的选拔;学生个人参与学科竞赛活动体验丰富多样,呈现个性化;学生情感态度价值观方面有较好的提升效果。[13]也有学者运用小学科学综合评价进行追踪学生在学校参加三年的科技创新活动对综合成绩的影响,发现科技活动有助于激发学生的学习兴趣,提升合作能力、语言表达能力和问题解决能力,还提高了学生科学综合成绩 。[14]因此,在大科学教育观下构建中小学的科技创新实践活动体系有助于科学教育的发展,需要在中小学统筹开展难度不一的科学普及、科学挑战、科技创新等类型的“科技+”活动,如“科技+课后服务”“科技+社团”“科技+社会实践”“科技+科技周”“科技+课间游戏”等活动,及以“科技+”为主的校级竞赛活动(寻找生活中的科学问题、科学调查等),以“科技+”为主的市区竞赛活动(对科技创新大赛按照主题进行细化),对标国际、全国和省级各种类型比赛。

3.直面现实世界真实问题,开展“多元化的科技创新活动”

芬兰在进行科学课程教学中主张把课堂搬到林中和湖畔,进行“自然学校”的体验教育,开展“营地生活”训练等。自然环境其实比任何运动场都复杂得多,也蕴藏着危险。作为教师,应让学生在保护措施下获得知识,懂得安全的边界。此外,相对于竞争,自然环境教育更强调合作的重要性。探究、批判、创造、协作、关怀成为关键素养,[15]这些素养与学生在真实问题中进行学习是密不可分的,且与芬兰倡导的环境研究、综合性主题学习具有内在一致性。我国每年举行的科技创新大赛的内容主要包括物质科学、生命科学、技术与工程、地球与宇宙等领域,针对中小学生不同的年龄、性别特征,还应基于学生真实生活的问题开展多元的科技创新活动。如南京晓庄学院附属小学每年都举行科技节活动,分为个人项目和团体项目,2024年举行了以“家”的工程设计和制作为主题的活动。

(作者:王振强,南京师范大学课程与教学研究所博士生,南京晓庄学院附属小学科学教师;徐文彬,通讯作者,南京师范大学课程与教学研究所教授、博士生导师;贾明娜,江苏省南京市江宁区谷里中心小学教师)

参考文献

[1]桑锦龙,王凯.芬兰中小学科学教育观察[M].北京:北京师范大学出版社,2021.

[2]Finnish National Board of Education National core curriculum for basic education(2014)[M].Helsinki: Finnish National Board of Education,2016.

[3]钱文丹.这就是芬兰教育[M].北京:中国人民大学出版社,2020.

[4]FNBE. National Core Curriculum for Early Childhood and Care 2018[M].Helsinki: National Board of Education Press,2018.