科学史在小学科学中的教学路径

作者: 杨婷

在小学开展科学史教学有助于帮助学生提高科学学习兴趣、建构科学概念、掌握科学方法、提升科学思维、发展人文精神。科学课程标准指出,要合理选择科技史素材,让学生理解科学本质,体会科学思想,学会科学方法,形成科学态度。教材中的科学史内容比较丰富,在低、中、高年级均有出现,多以“阅读模块”形式呈现,内容上主要为科学家及其研究发现的故事、某一科学认识的变化过程等。有些科学史内容作为引发科学思考的启发性材料,有些则作为某一阶段科学研究的补充材料。在下册教材最后都有“专项阅读”部分,一般以“科技发展历程”为主题,呈现中西方比较重大的一些科技发展或科学发现。

在实际教学中,有的教师在教学科学史时以让学生积累科学知识为目标,这不利于培养他们对科学课的兴趣。教师要转变对科学史的认识和教学观念,尝试多元化的教学策略,用好科学史,发挥其在培养学生核心素养方面的价值。

一、实践指向,掌握科学方法

美国《K-12科学教育框架:实践、跨学科概念与核心概念》指出,科学实践与科学知识是相互融合的,学生要通过科学实践形成、扩展和完善知识。科学实践是科学方法具体的运用和体现,是科学发展的基础,也是科学理论得以形成的关键。教师可以借助科学史,引导学生开展探究实践,使其掌握科学探究方法。

四年级《月球》一课中,科学史呈现了不同时期人类对月球表面环形山的解释。通过阅读,学生知道了环形山是由于陨石撞击形成的,至于为什么会得出这个结论,他们并不知晓。教师应引导学生先阅读再实践,在实践中寻找证据。教师可以向学生呈现许多环形山的高清图和阅读资料,让他们观察、阅读、交流环形山的特点。学生发现环形山的大小不同、深浅不同、数量很多,尤其是月球背面更多;有的环形山是单独存在的,有的是大环里面有小环,有的环形山会叠在一起,形状是像碗一样的凹坑。基于此,他们初步形成了“环形山可能是陨石撞击形成的”的假设。

学生基于陨石的大小不同、陨石撞击月球表面的速度不同,设计模拟实验。有的学生认为,可以利用大小相同的石头,从不同的高度砸向沙坑,来模拟不同速度的陨石撞击月球表面;有的学生认为,可以利用大小不同的石头,从相同的高度砸向沙坑,来模拟大小不同的陨石撞击月球表面。随着撞击“月球表面”的“陨石”越来越多,学生发现沙坑也有了月球表面上环形山的样子:沙坑表面留下了很多大小不同的圆形凹坑,一些凹坑会有重叠的部分。教师组织学生交流探讨,有的学生说:“我用石头砸向沙坑,立马这个位置就出现了一个凹坑,仔细一看发现,它的圆形边缘部分的沙子稍微有一些隆起,这与月球上的环形山在形状特征上很像。”有的学生使用尺子测量凹坑的深浅后,发现:“我刚刚从很高的地方将石头砸下去形成的凹坑更深一些,从高度较低的地方砸下去的凹坑会浅一些,而且看起来大小也不一样,而月球上的环形山就是这样有深有浅、有大有小的凹坑。”有的学生仔细观察了整个沙坑的样子,发现:“刚刚我在往下砸的时候,与大家砸出来的凹坑有些就重叠了,月球上的环形山也有重叠的现象。因为凹坑的数量很多,凹坑的重叠区域的大小呈现出了不一样。”

在这个过程中,学生模拟了科学家在建构陨石撞击理论模型所使用的科学方法,将实验中形成的沙坑的特点与月球表面真实的环形山的形态、大小、分布情况等方面进行比较与分析,获得了月球表面环形山形成原因的科学认识。

教师利用科学史进行教学的一个重要目的是帮助学生掌握科学的研究方法。教师引导学生阅读科学史,模拟科学史中科学家的研究过程,经历完整的探究实践过程,掌握科学研究方法,并让他们意识到科学方法并不是一成不变,而是随着科学研究的深入和发展而不断演变的。

二、论证指向,提升科学思维

论证是科学思维核心素养的要素之一,是科学共同体围绕同一论题,搜集证据并运用一定的论证方法解释、评价自己及他人的观点,促进思维的交锋,最终达成双方可以接受结论的活动。科学论证可以促进学生深度学习,使他们对概念、规律有深度的理解,从而发展科学思维能力。

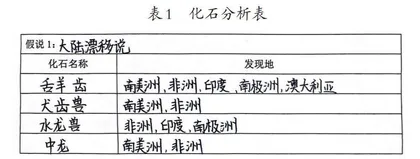

六年级《用化石做证据》一课中,科学史呈现了魏格纳用化石做证据证明“大陆漂移说”,用图片的形式呈现了相关的化石分布情况。通过阅读,学生知道了化石为大陆漂移说提供了有力的证据,然而,假如没有经历完整的论证过程,他们会失去提升科学思维的机会。教师让学生先阅读再论证,通过问题“大陆以前是连在一起的吗”,引导他们使用化石分析表(见表1),从阅读材料中提取信息,从化石的种类和化石发现的地点两方面分析整理,发现同一种化石分布在至少两个不同的大陆板块上,并填在化石分析表中,再利用论证框架表达交流。

教师引导学生基于化石分析表将“问题—观点—证据”整理在论证框架表中,不仅关注结论的正确性,而且强调论证过程的合理性和有效性。大多数学生经过前面的研究,可以比较容易地完成论证框架的填写(见表2)。接着,教师组织学生使用已经填写好的论证框架进行科学表达和论证。

例如,有的学生说,我研究的问题是“大陆以前是连在一起的吗”。经过研究,我现在的观点是“大陆以前真的是连在一起的”,我的证据是“舌羊齿的化石在5个现在并不连在一起的大陆上被发现,而且把这几个大陆拼在一起后发现,舌羊齿的分布带看起来是连续的。舌羊齿是植物,不会自己移动到那么多的其他大陆上,这可以证明南美洲、非洲、印度、南极洲、澳大利亚这几个板块以前很有可能就是连在一起、后来才分开的。”教师鼓励其他学生继续论证,丰富证据链。接着,有学生说:“我有补充证据。水龙兽的化石在非洲、印度、南极洲被发现,这也证明了非洲、印度、南极洲以前可能是连在一起、后来分开的。”学生使用论证框架进行科学论证,便于教师评价学生能否区分观点和事实,能否正确使用证据,并建立证据和观点之间的逻辑关系。论证框架的使用,为学生提供了客观、科学的表达内容和结构,降低了表达难度,大大激发了他们进行科学论证的积极性,使更多的人主动参与论证。

这个过程使学生不仅对科学知识有了深入的理解,而且对知识的产生过程和合理性有了深入的理解。从科学史中能窥探到前人的观察和想象,也能看到一个理论是如何替代另一个理论的。学生的很多前概念和认知与科学史是相似的,教师可以从科学史中选取适合学生的结构化的探究素材,让他们亲身经历理论的论证过程,提升科学思维。

三、论辩指向,培养人文精神

萨顿曾在描述科学史的价值时指出,科学史是自然科学和人文科学的桥梁。长期以来,科学教育一直强调科学的工具化和实用价值,忽略了科学的人文价值,而科学史是人类文化的重要组成部分,任何时期的科学研究都有着特定的社会文化氛围,并受到其他文化的影响,也影响着其他文化的形成。同时,科学史教学还能够促进学生怀疑批判、实事求是、团队合作等精神的发展,能够充分体现科学的人文内涵。

在六年级《用化石做证据》一课中,科学史呈现了达尔文的“进化论”并指出其利用化石作为证据。学生通过阅读,也只是知晓“进化论”这一观点及其基本内容,而忽视如何利用化石论证“进化论”的观点和“进化论”保留下来的曲折过程。教师变“阅读”为“辩论”,提出“长颈鹿的脖子为什么是长的”这一问题。教师给出拉马克和达尔文的解释,让学生依据各自所支持的观点进行组队,两队队员围绕进化机制、进化动力、学说证据等几个方面,先利用互联网资源、学校图书馆资源、向教师请教等方法做前期准备,然后开展辩论。

辩论时,辩论双方各自阐述论点。支持拉马克的学生说:“我们认为长颈鹿的脖子长是因为它们需要到更高的地方吃树叶,脖子经常使用就会逐渐变长,并且遗传给后代。”支持达尔文的学生说:“我们认为长颈鹿的脖子长是因为长脖子能吃到更多的树叶而活下来,脖子短的可能会吃不饱而饿死,长脖子这个有利特征长时间地积累就遗传给了后代。”接下来,教师引导双方像科学家一样提供支持性证据。支持拉马克的学生给出一些其他动物的例子,如“洞穴鱼长期生活在黑暗环境中,眼睛逐渐退化,家养的动物也会出现一些祖先没有的特征,所以器官变发达或退化可能是普遍存在的”。支持达尔文的学生结合化石证据提出:“化石向我们显示越古老的地层里生物越简单、低等,新形成的地层里的生物更复杂、高等,这说明生物如果不适应环境是会灭绝的。”教师继续引导学生讨论是否对对方的阐述有质疑。例如,支持达尔文的学生提供反证:“我们还有证据反驳你们。现代遗传学认为,生物的遗传特征由基因决定,树叶位置很高,不会改变脖子短的长颈鹿的基因。”最后双方总结陈词。

辩论结束后,达尔文的自然选择学说可能因为学生提供了更坚实的逻辑基础和广泛的化石证据而胜利,但辩论过程更重要的是让学生模拟经历科学史中观点的碰撞。教师要引导学生更加关注对辩论过程的评价,让他们认识到科学的发展充满了曲折和争议,体会科学家在面对未知和困难时具备的批判性思维和创新精神,感受与队员合作时的友好沟通与亲切互助,形成实证精神、团队合作、科学是不断发展的等科学人文精神。教师要意识到,包含人文精神在内的科学教育才是完整的科学教育。

小结

科学史在小学科学教学中有着不可忽视的价值,是小学科学教学重要的教育资源。科学教师要充分认识其重要性,充分储备相应的科学史知识,探索多样化的教学模式,突破浅表化、偏差化的科学史教学现状,用足科学史,发挥科学史在小学科学教学中应有的多维度的教育价值,全面提升学生的核心素养。

(作者单位:南京师范大学附属小学)

参考文献

[1]谷建英.浅析初中物理教学中科学论证能力的进阶表现[J].新智慧,2018(15).

[2]史加祥.小学科学教材中科学史内容分析研究——以教科版、远东版和剑桥版三套教材为例[J].教育参考,2021(05).