概念进阶的课堂观察实践

作者: 曹阳

科学概念教学,主要体现在以教学活动为基础,促进学生在学习活动中加深对概念的理解,并逐渐系统化。回顾日常概念教学,通常要经历“引入概念—定义概念—理解概念—应用概念”的过程,要实现这一完整流程,就必须经历思维发展的过程。《南京市小学课堂教学评价标准及指导意见》对在教学中如何突出概念进阶明确要求,聚焦学科核心概念,选择“少而精”的学习内容,让学生在学习学科核心概念的基础上,理解跨学科概念,并应用于真实情境。这些要求从教学设计和实践的层面指明了行动方向。如何证明经历完整的学习后,学生的概念有所进阶呢?要从哪些角度搜集怎样的证据呢?我们可以依据目标设计、结构设计、活动设计寻找支撑突出概念进阶的观察点。观察点的确立需要基于目标分析,形成精准的目标定位,并指向课堂上学生思维发展的脉络。在课堂观察的过程中,教师要收集多元化的证据,借助多元化的证据理清概念教学的思路,不断促进学生概念的形成。

一、观察点确立的准则——目标分析

基于课程标准的要求和学生的实际情况确定教学的起点,把握方法得出科学结论,是教师在解读教材时突出学生概念发展的具体表现,是教学活动构成的学科要求,也是教学目标制订的重要依据。也就是说,在制订教学目标时,教师应当根据教材的学科逻辑与学生的认知逻辑,把握教学目标和教学设计的内容。

在教学目标中,科学观念目标是学生在完成概念学习后,要形成的概念结构;科学思维目标体现在概念建构过程中学生经历的思维历程;探究实践目标是概念建构过程中具体的操作路径。教学目标的分析能够找准概念发展的终点和过程性标志点。终点是学生对概念建立理解应用的时刻,过程性标志点是通过思维活动概念阶段性结构的关键点。从流程上看,概念进阶的观察点确立要先从目标分析开始。教师在教学设计的过程中,要结合课程标准中的内容要求和学业要求精准确立教学目标,这样才能聚焦核心概念的要求。如果不能聚焦核心概念,整堂课的终点将发生偏离,那么对概念进阶的观察也变得毫无意义。

《声音的产生》一课对应的学科核心概念是“物质的运动与相互作用”,属于学习内容“声音与光的传播”。3~4年级对应的内容要求是:举例说明声音因物体的振动而产生。其学业要求是:能解释声音的产生与物体振动的关系;能在教师指导下设计实验,探究声音与物体振动的关系;能用科学词汇、图示符号等表达物体运动的方式。在多次试教后,教师确定该课教学的主线脉络,以前概念为起点,以科学概念能够应用迁移为目标。在这个脉络中,以“声音是由振动产生的”这一科学概念为目标指向,将学生亲历探究与动脑思考、实验方法与思维方法结合起来,在科学知识学习中,发展探究能力,建构科学概念。基于以上目标分析确立,概念进阶观察点应该涵盖学生概念建构的过程和概念理解与应用的结果。

二、观察点预设的依据——思维发展

对一个概念所呈现的事物本质的认识往往需要典型的科学事实来支撑,但本质是什么往往不是肉眼清晰可见的。在进行概念理解的思维活动时,用语言概括并表达对概念内涵和外延的认识及应用情况,才能算完成了概念的学习、发展与建构。也就是说,概念的形成需要借助语言的概括和表达做支撑,语言的概括和表达正是思维发展的表现。

在概念学习过程中,学生通常会经历四个思维发展历程:画出内隐的前概念,找到概念学习起点;放大看不见的事物,实现可见的概念输入;链接概念“零件”,完成概念“编码”;联结多元场景应用,实现概念的输出。

从概念发展的思维历程看,概念进阶的观察点要依据学生前概念的起点、学习目标的终点和学习过程中学生通过参与课堂学习活动而不断形成的对于概念的认识点和理解点。起点、过程点和终点相互串联,是概念形成与发展的重要表现点,更是判断学生参与概念学习、内化概念的显性表达时刻。

在思维历程中,内隐的前概念是学生前概念水平的体现,是概念学习的起点,也是概念进阶的重要比对点。教师只有充分考查学生的前概念水平,摸清他们的起点,才能在教学设计和教学实施两个维度做出正确回应。前概念水平的调查可以在课前,也可以在课始。课前调查有利于教学目标的精准制订和教学设计的完善。课始调查要求教师在完成调查后及时调整教学过程中对学生的引导策略,做到有的放矢。

多元场景应用是概念学习的升华点,是学生在完成概念学习后考查概念有效建构程度的重要环节和依据,也是对概念内涵和外延的自我表达。选用合适的场景或任务,有利于调用学生课堂构建灵活地实现解决真实问题。

除此以外,教师还可以通过课后访谈、学习单反馈、交流讨论、任务挑战进一步判断学生在整节课的学习之后概念达到的水平——知道、理解、应用。

在观察点预设过程中,不难发现概念进阶的观察点是多元的。教师要充分理解学生在概念形成过程中的“语言”表达,这里的“语言”不限于师生对话,还应包括图像语言、活动语言等,综合指向概念的认识、理解及应用。在确立概念发展观察点时,教师要多维挖掘、分析,从而把握概念进阶的核心表现。

《声音的产生》一课,学生经历“唤醒经验—观察比较—归纳推理—解释迁移”这一思维历程,“唤醒经验”是展现内隐的前概念的重要环节,是概念学习的起点,是教师关注学生前概念水平的重要环节。“观察比较—归纳推理”环节是学生经历科学探究、进行概念“编码”、实现概念理解的重要环节,是判断概念水平需要重点关注的部分。“解释迁移”环节是学生对“声音由物体振动产生”这一概念的应用环节,是完成概念建构、概念灵活应用的体现,是课堂观察概念进阶的重要比对环节。

三、观察点实践的路径——精准观察

在目标分析和思维发展表现分析的基础上,确定关注学生前概念、促进概念理解并灵活运用和概念发展水平认定三个方向作为突出概念发展的观察点,本着好操作、易实践的原则,对于突出概念进阶的观察点设计了观察表。

1.关注学生前概念水平的观察分析

《声音的产生》一课中,通过播放课间活动时操场上传来的丰富声音,让学生运用“听和说”表达从这些声音中所获得的信息,帮助他们认识到声音可以传递信息,将他们带入声音的情境中,逐渐聚焦他们最想研究的声音问题中追溯本源“声音是怎样产生的”。

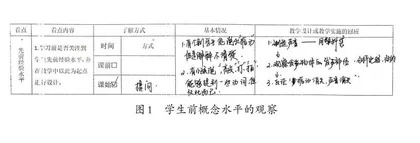

观察图1不难发现,学生的回答是凌乱的,大部分学生还不能将声音的产生和物体的运动建立联系,即使少部分学生能够回答出“振动”,也不能真正说清楚振动的含义。教师在教学过程中做出了很好的回应,接受他们前概念中值得肯定之处,并将其放大、聚焦,为接下来的进一步探究奠定基础,为前概念与该课将要探究的核心概念搭建了联系的“桥梁”。

由此,该课的探究环节应运而生。环节一,活动体验、初步感知。引导学生通过让不同物体发声,对不同制造声音方法的过程比较分析,初步将“发声”与“动”建立联系。环节二,实验探究、比较归纳。首先用发声时发声部位明显可以看到振动现象的钢尺、橡皮筋、大镲进行实验、观察、分析,由此推想声音的产生与这种“上下、左右、往复运动”的现象有关,以现象来揭示并使学生理解科学词汇“振动”。其次,观察发声时发声部位振动现象不明显的鼓面、小镲,借由其他物体,在发声时同样会观察到振动的现象。最后,通过让发声的大镲停止振动,声音就停止了,进一步证明发声与振动有关。看上去,声音的产生似乎通过实验很容易得到结论,然而为了让学生更加科学地得出结论,教师的设计是层层递进的,包含了从实验中得到初步的推想,到通过验证形成更加可信的结论,再到反证进一步建构概念的过程。

2.促进概念灵活应用的观察分析

对于学生概念应用迁移的考查,教师在教学末尾的时候设置了挑战性问题:让学生解释水鼓表演和音响上扭动的液体现象,看他们是否能够很好地应用刚才学习到的科学知识,即应用“声音是由物体振动产生的”去解释这两种现象,将概念迁移,促进概念由获取走向内化。除了在听课时做了细致的观察(如图2),在课后访谈中又再次做了提问,我们发现,班上40名学生,有近95%的学生能够非常清晰地解释这些现象,说明他们能够灵活应用“声音是由物体振动产生的”这一概念。

3.概念水平判断的观察分析

为了更加精准地了解学生概念发展水平的情况,教师进行了课后访谈与测评。在课后测评时,教师针对概念“声音是由物体振动产生的”设计了学习单让学生完成(如图3)。

[问题1:通过学习你知道了什么?你有证据证明你的结论吗?

问题2:你能结合今天的课堂学习解决以下问题吗?用手指触摸颈部喉咙的位置,同时发出“啊”的声音,说说你手上的感受,并解释为什么会出现这种现象。]

图3 “声音是由物体振动产生的”学习单

问题1指向概念的理解水平,问题2指向概念的应用水平。通过汇总、整理学习单发现:达到知道水平的学生普遍对于“声音的产生”的理解是碎片化的,停留在零碎的科学现象层面;达到理解水平的学生能够清楚地说出“声音是由物体振动产生的”,并能列举可以观察的振动现象证明自己的结论;达到应用水平的学生不仅能够说出声音产生的原因及相关现象,还能对学习单上的现象做出解释。

通过观察发现(如图4),有38名学生能够较好地展现通过学习构建的概念结构,仅有2名学生的概念相对模糊,他们虽能说出“振动”,但是不能理解发声物体与振动的关系,需要教师在后续教学中进一步关注。

3张观察表分别在课前、课中、课后使用,借助课堂观察、课后访谈等形式,不仅可以判断教师的课堂教学情况,还能从学生的认识逻辑和概念发展逻辑寻找恰当的联结点,助推概念的发展与进阶。

结语

课堂观察与评价的本质是推动课堂变革,通过观察结果改变教师的行为,让教学不断优化。突出概念进阶的观察点选择要遵循概念教学的发展流程,从概念教学中的重要环节充分挖掘极具代表性及说服力的观察点,观察形式要多样,证据也要尽可能多元。教师唯有不断坚持,才能让教学更好地服务于概念进阶。

(作者单位:江苏省南京市雨花外国语小学)

参考文献

[1]张玉平.概念教学:促进学生生物学概念的理解与建构[J].基础教育课程(下半月),2023(06).

[2]王海英,黄海旺,张军霞.围绕概念建构实现科学学习进阶——人教/鄂教版小学《科学》的编写路径[J].课程·教材·教法,2021(09).