在“热”单元教学中培养学生证据意识

作者: 李溯源

在科学探究中,学生常常需要积累证据(数据),分析并得出结论。热是一种能量,它能够从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分。学生对于“热”有一定的认知,对“能”又感到抽象,常常概念模糊。在教学五年级“热”单元时,如何搭建起数据与“热”的“桥梁”,让数据说话,促进学生思维协同发展并走向深入?

一、“热”单元教材解读

“热”单元(如图1)包括“热在传递吗”“热在如何传递”“热的传递有快慢吗”三个部分,旨在将零散的生活经验转化为结构化的核心概念(物质的变化、能的转化和能量守恒等),指向跨学科概念“物质与能量”“稳定与变化”。

该单元学习的关键在于实验探究,将实验现象直观化,感受人的需求、科学技术推动人类社会的发展进程。具体来说,第1~2课聚焦在热量变化过程中,物态变化与温度的关系,了解温度变化表征热量的变化,进而认识到热量变化导致物体温度和物态的变化;第3~5课探究热量的转移和平衡,识别热传递的路径,认识热在物体内和物体间的传递;第6~7课认识、列举热传递在日常生活中的应用实例(保温、散热等技术)。

二、“热”单元教学思路

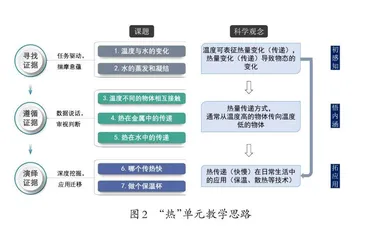

“热”单元教学围绕证据展开,主要引导学生经历“寻找证据—遵循证据—演绎证据”三个阶段,建立“热”与“温度”数据的联系,构建热传递的科学观念(如图2)。

1.寻找证据:任务驱动,揣摩意蕴

这一阶段重在初步感知证据,以任务驱动的方式引导学生探究(重点是为什么要收集这些数据、这些数据有什么用),将数据收集、整理的意识根植于学生的认知中,推动后续遵循证据、演绎证据过程的顺利开展。教学时,落脚在温度可表征热量变化(传递)上,学生以“水的蒸发、凝结与什么有关”作为研究任务,获取温度变化的有效数据,初步感知温度可以作为“热”的探究媒介。

2.遵循证据:立足数据,审视判断

这一阶段重在体悟证据内涵,让数据说话,增强学生审视数据、判断信息的能力。数据的描述与分析旨在体悟数据的内涵,为演绎证据做好铺垫。教学时,教师可以创设“温牛奶”等真实情境,从生活原型到实验模型,借助感温油墨与数显温度计,认识热可以在物体内和物体间传递。

3.演绎证据:深度挖掘,推理应用

这一阶段重在应用迁移证据,深度挖掘数据中蕴含的信息,并尝试将从数据中获取的信息应用到真实情境中。教学时,教师可以“不同材料的传热能力有何不同”问题聚焦,迁移到不同材料导热性不同的科学观念,实现学以致用。

三、“热”单元教学策略

教师可以从“温度”这一物理量入手,利用温度数据具象热传递的过程,借助数形融合明晰热的转移和平衡,让学生充分积累丰厚的事实经验,构建热传递的科学观念。

1.感知:以“温度”寻找“热传递”,证明“热量在传递”

该阶段侧重于搭建数据与物理量之间的桥梁,为建构科学概念做好铺垫。“热”单元从水开始,前两课使用温度计、称重仪仅测量单一研究对象——被加热的水,厘清温度与热量的关系,即用温度可以表征热量,温度升高表示吸收热量,温度降低则为放出热量。

第1课《温度与水的变化》,从水切入,探索热量的变化与水的温度变化、形态变化是否存在关系。点燃酒精灯给试管中的水加热,借助数显温度计与计时器,先持续加热4分钟,再停止加热3分钟,最后继续加热3分钟,并且每隔1分钟记录一次水温变化。教师将学生测得的数据转化成折线图,引导他们研讨在水沸腾的过程中温度、水的变化与什么有关,从而认识热量与水形态的关系,构建热量变化导致了物体温度及形态变化的科学观念。

第2课《水的蒸发和凝结》,教师出示太阳能蒸馏器,引出驱动任务——设计一个快速制取蒸馏水的装置,聚焦探究水蒸发快慢与温度高低的关系。探究中,采用高精度电子秤称量加热2、4、6分钟后水的质量,并将水量减少值以柱形图、堆积图形式呈现。学生很容易发现温度越高,水蒸发越快,再比较分析装有常温水和冰块的烧杯壁现象,实现学以致用,认识到水凝结的快慢也与温度有关。最后教师采用项目任务的方式引导学生利用生活中的材料设计制取蒸馏水装置,培养他们的创造性思维和问题解决能力。

该阶段,教师均对实验仪器进行了优化,减少人为因素导致的数据误差,确保数据有效。同时,采用柱状图、折线图等形式将数据信息进行转化,帮助学生从繁杂、抽象的数据中获取直观信息,将抽象的热传递概念具象化。

2.体悟:以“温度”遵循“热传递”,推理“热量如何传递”

这一阶段要循迹而行,加强对比论证,建构科学概念。学生已经明确了温度变化可以表征热量在传递这一重要前提,对于热量如何传递,学生需要从熟悉的情境入手,聚焦两个物体或单一物体的各个部分。他们对比两个物体的热量变化或单一物体各个部分的热量变化,可以促进思维的发展,构建热量可以在物体间与物体内传递的科学观念。

第3课《温度不同的物体相互接触》,教师从“温牛奶”的情境出发,采用数显温度计测量并用泡沫将之固定(如图3左),激发学生思考温度不同的物体相接触可能存在着相互之间热量的传递,实现有效探究。教师引导学生将数据绘制成折线图(如图3右),让数据直观化,凸显研讨的深度,指向热量的转移与平衡。值得注意的是,当冷热水温度达到平衡时,大部分学生预测后续冷热水温度会一起下降,直至接近室温。然而,实验后他们惊奇地发现,试管中的冷水降温速度会略慢于烧杯中的热水。教师揭秘这是由于烧杯中的热水与外界空气接触面更大,散热更快。出乎意料的结果极大地激发了学生批判质疑的科学精神与对热传递的研究热情。

第4课《热在金属中的传递》,教师提供涂有感温油墨的铝棒与数显温度计,让学生尝试设计实验方案,并预测铝棒上三个点位的温度变化。利用温度传感器将数据转化为温度变化曲线,可以引起学生前期猜测与实际结果的认知冲突,深化他们对热量可以在物体内和物体间传递的理解。值得注意的是,针对三个点位升温幅度依次减小的现象,学生容易提出“热跑到空气中了”的猜测。此时,全班学生实测周围空气的温度,发现热确实散失到空气中。

第5课《热在水中的传递》,教师先通过加热放有感温油墨的试管,直观看出热水上升扩散、冷水慢慢下沉的过程。再通过加热b形玻璃管、烧杯中的水,测量不同点位的水温(如图4左),并生成不同点位水温变化折线图(如图4右)。学生围绕温度变化的原因进行研讨,认识到热依次从“1号—2号—3号—4号”进行传递,进一步借助茶叶观察水的运动和热的传递,他们得以有效建构热对流的科学概念,由水进一步推想出热在空气中的传递方式。

第3~5课中,教师巧用思维定式,制造认知冲突:①达到温度平衡的冷热水为什么不会同时降温?会趋近于室温吗?②金属棒上离热源远的点位升温幅度为什么这么小?③加热水时,离热源最近的点位温度为什么先升后降?这些问题很好地把握了学生的内心探索需求,教师由此设计了充满悬疑、挑战性十足、跌宕起伏的研究路径,指向学生科学观念的形成。

3.应用:以“温度”演绎“热传递”,迁移“热量传递速度”

该阶段重点是应用概念,促进学生学以致用。第6课更多关注不同物体的传热速度存在差异,并在第7课中将之迁移到真实情境中,如保温、散热等技术。教学时,以“做个保温杯”项目任务将探究与生活融合,促进学生做思结合,实现学习进阶。

第6课《哪个传热快》,教师采用白炽灯为热源,等距设置相同颜色的不同材质金属片与不同颜色的金属片并连接数显温度计,实时将其转化为温度变化折线图。学生直观比较不同材质金属片、不同颜色金属片的导热性能,了解不同材质物体的传热本领是不同的,初步认识了不同材料制成的物体导热性能是不一样的。

第7课《做个保温杯》,教师引导学生根据前期对各类材料保温效果的观察与比较、已掌握的知识和生活经验,选择合适的材料制作保温杯,并以无处理的原始杯作为对照。学生通过保温热水的比赛活动,检测保温效果,进而改进保温杯,更深入地了解生活中保温、散热等技术的应用,训练了工程思维与创新思维。该课承接前一课有关材料的导热性内容,引导学生经历“任务驱动—量规前置—多元设计—制作模型—检测改进—展示评价”的完整过程,旨在促进他们科学观念、科学思维、探究实践和态度责任协同发展。

(作者单位:浙江省杭州市临平区临平第一小学)

参考文献

[1]胡卫平,刘守印.义务教育科学课程标准(2022年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2022.