基于学生前概念的科学教学

作者: 倪佳彬 任忠华

前概念是学生在学习之前,已经具有的一些基本认知、观念和经验。学生是带着前概念走进课堂的,这些前概念有的能对课程的学习起到促进作用,有的则是与科学概念有冲突,会对新内容的学习造成阻碍。故而,掌握“错误前概念”的有效转化策略可以有效解决现实问题。[1]在教学《热在水中的传递》一课时,我们通过暴露错误前概念、产生认知冲突、建构科学概念、拓展科学概念,帮助学生完成科学课程学习,促进他们有效构建科学观念。

一、暴露错误前概念

学生在进入课堂之前,并非一张白纸,他们已经学习的内容和日常生活经验会在其脑海内形成前概念。这些前概念具有内隐性、不可视等特点,教师如果无法及时了解学生的前概念,会影响教学的正常开展。那么,如何让学生暴露错误前概念呢?

1.复习旧知,认知铺垫

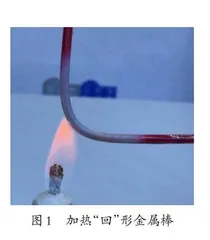

教师问学生,加热金属棒一端或中间部位时,热在金属棒中会如何传递,要求他们用画线的方式将其展示出来。学生通过对前一课知识的回顾,很快意识到热在金属中的传递是从温度高的部分向温度低的部分传递。教师随后问学生,将金属棒掰成“回”形,加热金属棒的左下角(如图1),热在金属棒中会如何传递。学生根据所学内容推理,认为热会从温度最高的加热点开始,向周围温度较低的部分传递。

通过对前一课内容的复习回顾,引出热在金属中的传递是从温度高的部分向温度低的部分传递,这是学生的前概念。这一环节,为后续引出并对比热在水中的传递过渡,便于学生初步建构热传递的模型。

2.作图切入,思维显现

教师将“回”形的金属棒替换为“回”形的玻璃管并在管内装满水,继续问学生,热在“回”形管的水里会如何传递。此时,学生很容易将热在金属中的传递规律这一前概念直接迁移到热在水中的传递,认为热在水中的传递是与在金属中是相同的。画图的方式将学生的思维可视化,可以发现,绝大多数学生会认为热在水中的传递是与在金属中是相同的(如图2),他们将前概念进行了错误的迁移。

当科学概念与学生的前概念发生冲突时,会给他们的学习造成很大的困扰。教师让学生暴露错误的前概念,再针对性地开展后续教学。

二、产生认知冲突

当学生发现自己的前概念与真实情况不符时,便会引发认知冲突,这是激起他们将错误前概念转化为正确科学概念的重要动力,并激发他们探究学习的积极性。[2]

1.认知冲突,激发兴趣

教师在“回”形管内加入装有感温粉末的水,加热其左下角(如图3),让学生观察、记录感温粉末的颜色变化与运动情况。在学生的认知中,热在水中的传递方式与在金属中相同,但实际情况与他们的预测并不相同。教师将学生的错误前概念进行有效利用,让其与新的实验现象产生冲突,这使学生了解到热在水中的传递与在金属中传递是不同的,由此引发了他们的探究兴趣,并激发他们深入思考。

2.证据实测,引发思考

教师出示电子测温计,放置在“回”形管三个顶点位置(如图4),组织学生分组实验、记录数据(见表1)。学生分析数据发现,A点温度上升速度最快,B点次之,C点最慢。通过对数据的分析,学生发现热量先传递到A点,再传递到B点,然后传递到C点,初步绘制了热在水中的传递路径图。通过可视化现象和数据的双重证据,学生自觉对之前的错误前概念进行修正,并意识到热在水中的传递与在金属中的传递不同。

三、建构科学概念

学生初步分析实验现象后,已经从现象和数据层面获取了建构科学概念的关键因素,但还只是对现象的归纳。教师需要通过一定的任务驱动,让学生将其组成要素提炼为科学概念。[3]学生将以事实经验为基础,对热在水中的传递进行分析,从而抽象出热对流的科学模型。

1.图表绘制,初构概念

学生完成数据记录后,利用平板绘制成对应的折线图,借助折线图分析热在水中的传递方式(如图5)。根据折线图中线段的走向,学生发现热在水中的传递是先向上传递,然后向右传递,再向下传递,最后向左传递,形成了一个“回”形的循环路径。学生以此抽象出热在水中的传递方式。

对学生而言,单纯的数据呈现并不直观,将其转化为直观的图形更符合他们的认知特点。通过对图形的分析,学生能清晰地了解到热在水中传递方式的独特之处,并初步建构热对流模型。

2.梯度进阶,建构模型

“回”形管中的水由于有管道的限制,运动轨迹是一个“回”字形。如果将管道除去,改为加热水槽中的水,热又会如何传递呢?教师先引出一个低难度的实验,加热水槽一侧的水,让学生尝试画出热在水中的传递路线并开展探究。教师提示学生思考:为什么加热处的热量只是向上传递?是什么携带着热量向上传递?通过研讨,学生总结出热对流产生的原因,认为热在水中是以对流的方式进行传递的,热水比较轻会上升,周围的冷水补充热水空出来的位置,从而形成循环(如图6左)。

接着,教师引出一个难度更高的实验,加热水槽中间的水,把原本一侧的循环变为多循环,继续让学生尝试画出热在水中的传递路线并开展探究(如图6右)。

两个不同梯度的实验与“回”形管实验组合成了三个不同难度的实验。从路线固定的“回”形管内水的流动,到水能自由流动的水槽内,再到加热水槽中间时所产生的多个循环,难度层层递进,符合学生的认知规律。

四、拓展科学概念

将所学内容迁移到真实情境中解决真实问题,能有效提升学生的科学核心素养。借助迁移,可以帮助学生运用整体性思维全面构建学科课程、事实情境的相关元素,有助于他们把新的知识带进现实世界中解决复杂世界的社会问题,有助于他们核心素养的培养。[4]

1.回归生活,应用概念

热在水中的传递在生活中有着广泛的应用,教师要求学生给冬天的取暖器设置一个合适的摆放位置,并说明理由,将所学的内容与生活实际相结合。这给了学生更多自由发挥的空间,更能体现学习自主性。经过该课的学习,学生认识到将取暖器放置在地面的正中心时热对流的效果是最佳的,能更快地让整个房间的空气变热,但容易妨碍到日常生活,因此人们通常会将取暖器放置在地面靠墙的位置。

教师巧妙地将热对流的知识与生活中的取暖器结合起来,引导学生对所学知识进行应用迁移,考查他们对知识的应用能力,并让他们学习基于证据和逻辑发表自己的见解,较好地实现了学以致用。

2.梳理优化,完善模型

课的最后,教师引导学生对该课的内容进行梳理和完善,促进他们对热传递模型的建构以及应用。学生将该课所学的热对流与前一课学习的热传递进行对比发现,其本质指向了核心概念“能的转化与能量守恒”,即热会从温度高的部分向温度低的部分传递,区别在于金属为固体无法随意流动,水则是可以流动的液体,温度上升的同时由于密度的变化,会导致热水向上流动,并将热一同传递到上方,形成“回”形的循环,即热对流。教师将两种有联系但不完全相同的热传递方式一同呈现给学生对比分析,能有效帮助他们建构完善的热传递模型。

小结

该课的学习中,学生经历了“暴露错误前概念—产生认知冲突—形成科学概念—拓展科学概念”的完整学习过程,掌握了科学概念。更重要的是,学生先暴露前概念,再通过实验产生认知冲突,最后修正自己错误的前概念,形成科学概念并应用于生活实际,强调的是基于证据的科学探究,这种学习体验是指向科学本质的。在日常教学中,教师应对学生的前概念有着充分的了解并合理利用,使其能在课堂中起到正向作用,促进他们科学核心素养的达成。

(作者单位:倪佳彬,浙江省杭州市余杭区闲林小学;任忠华,浙江省杭州市余杭区教育发展研究学院)

参考文献

[1]郑小平.深度学习视域下初中物理错误前概念的转变策略——以人教版“平面镜成像”为例[J].中学物理,2023(22).

[2]李艳华.基于冲突型情境的概念发展性建构策略——以概念“酶的催化功能受温度的影响”为例[J].生物学教学,2024(04).

[3]朱倩云,何曙君.建构概念形成观念提升素养——以教科版《科学》四年级上册《声音的高与低》一课为例[J].教学月刊小学版(综合),2023(10).

[4]王德明.学科大概念教学视域下的多向迁移[J].思想政治课教学,2024(01).