跨学科概念视域下的课堂教学实践

作者: 郭思思

科学课程标准凝练了13个学科核心概念,并首次提出了物质与能量、结构与功能、系统与模型、稳定与变化4个跨学科概念,横向连接各个学科的核心概念。跨学科概念是从不同学科领域提炼、抽象出来的共同概念,是在多个学科领域中反复出现的一些重要概念,它们超越了学科界限,在阐述现象、创造理论等过程中发挥着重要的作用。[1]

课程标准要求,通过对学科核心概念的学习,理解这4个跨学科概念,将核心素养的培养有机融入学科核心概念的学习过程中。目前,跨学科概念教学的主要模式有三种:在与学科核心概念的融合中学习跨学科概念;直接教授和反复使用跨学科概念;依托特定的情境和真实体验落实跨学科概念的教学。[2]

在确定每一课的教学目标时,教师既要明确对应的学科核心概念、学习内容、内容要求和学业要求,又要分析其蕴含的跨学科概念,加强学生对跨学科概念的理解和应用,使他们逐步深化理解并灵活运用。

一、教学分析

《灭绝的远古动物》是五年级“后代与亲代”单元的第三课,属于生命科学领域的内容,涉及生命的延续与进化。该单元的前两课,通过描述和比较动物、植物的后代与亲代之间的相似与不同之处,发现后代的很多性状来自亲代,但是也会有一些细微的不同,为该课的学习奠定了基础。

《灭绝的远古动物》一课包括三个部分的内容。第一部分“科学家是怎样研究恐龙的”与第二部分“比较猛犸象和亚洲象”,为学生的探究学习提供了学习思路和研究方式。学生经历挖掘、组装恐龙化石和复原恐龙的活动,在推测它们的生活习性的过程中,提升推理论证能力,理解结构与功能相适应的。同时,学生从进化的角度比较已经灭绝的远古动物和当今某些动物的相似之处,体会动物在进化过程中的稳定与变化。第三部分是拓展与运用,学生学以致用,比较化石长颈鹿和现在的长颈鹿,形成学习闭环。

五年级学生处于思维快速发展阶段,注意力、控制力都有较大提高。学生对已经灭绝的远古动物有天然的好奇心,通过阅读科普书籍及浏览各种媒体等途径,对它们的形态结构和生活习性等已经有了一定的了解。通过前面两课的学习,学生已经知道动物的后代与亲代之间有相似与不同之处。这有利于该课继续探究远古动物与当今动物之间的联系。

该课学科核心概念的学习有助于学生形成结构与功能、稳定与变化等跨学科概念。通过研读课程标准并进行两次试教后,我们明确该课教学重点为:学生自主建构这两个跨学科概念。

二、试教过程及分析

1.导入环节

第一次试教通过呈现各种灭绝的远古动物的视频,介绍地球上曾经生活着许多的动物现在已经灭绝了,引入课题。尽管视频中冲击性的画面和震撼人心的音乐颇具吸引力,学生的反应却并未如预期般激动或表现出浓厚的兴趣。这可能是因为学生通过电影和其他视频资料对这些灭绝的远古动物,尤其是恐龙,已经相当熟悉,难以让他们产生新的认知冲突和特别的兴奋感。

第二次试教时采用了AR技术呈现,霸王龙从时光隧道穿越到学生身边,与他们互动。尽管学生对霸王龙并不陌生,但当“亲眼看到”霸王龙出现在教室里,从自己身边走过时,都纷纷流露出惊讶和激动的神情。在霸王龙与学生充分互动之后,我顺势引入了课题。

导入环节具有聚焦学习内容,激发学生学习兴趣的重要作用。为了有效地激发学生的探究热情,教师需要充分考虑学情,并在实践中寻找学生认知水平和兴趣爱好与该课的契合点。该课通过将传统的视频单向输入转变为更具互动性的AR技术应用,显著提升了导入环节的教学效果。

2.模拟古生物学家的研究

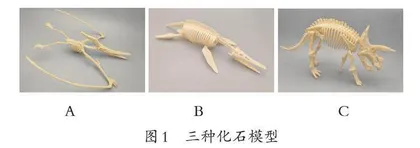

第一次试教时,直接告知学生模拟挖掘、组装化石,推测它们的食性和运动方式。教师提供三种化石模型(如图1),旨在提供丰富的学习支架,引导学生通过观察、比较:根据牙齿的结构特点,推测它们是肉食动物还是植食动物;根据四肢的结构特点,推测它们分别通过飞、游、走的方式运动。但是学生的模拟活动,并未与科学家真实的研究过程建立起联系,存在割裂感,难以有效地激活学习热情。

第二次试教时,教学调整为先通过视频介绍科学家的研究过程,再出示探究材料和工具,引导学生讨论怎样进行模拟研究。这样的调整不仅让学生进行科学探究的参与感更强烈,也对科学家真实的研究工作有了更加深入的了解,有效地激发了他们的探究热情。

第一次试教时,根据化石模型推测远古动物的食性和运动方式的教学,需要学生分小组进行汇报交流,达成共识(见表1)。

通常这一环节结束,课堂时间已经过了近半小时,且难以对其进行全面、深入的分析。

第二次试教时,教学调整为让学生重点掌握推测的方法,渗透结构与功能的跨学科概念。学生通过深入观察和交流,聚焦身体结构的特点,分析对应的功能,搜集证据(见表2),进而推测动物A的运动方式——飞行。学生掌握观察、推测的方法后,也能全面分析、推测动物B的运动方式——游,初步感知动物的结构与功能相适应。关于食性,教师引导学生思考与身体的哪些部位的结构有关,聚焦动物的牙齿。学生通过观察动物B的牙齿尖尖的,有利于撕咬肉类,推测动物B是肉食动物,进一步渗透跨学科概念结构与功能。动物C则留给学生课后继续探究。

调整后的教学,虽然舍弃了许多在课堂上交流的内容,但是在有限的时间内,让学生能够充分地观察和分析,逐步明确有什么样的结构就有什么样的功能。

3.比较古今动物

第一次试教时,教师引导学生比较猛犸象和亚洲象的图片,找到它们之间的相似和不同之处(如图2),总结认识古今动物之间有相似的稳定部分,也有不同的变化部分。但是,仅仅通过图片获得的信息有限,也不够严谨。学生能够直观地发现古今动物之间有稳定与变化的部分,却没有对背后的原因进行分析、讨论,不能有效落实核心概念的学业要求。

第二次试教时,教学调整为“图片+文字介绍”的方式(如图3),让学生自主阅读,提取信息后,再汇报交流,这样他们观察的广度、深度有了明显的提升。学生产生疑问:为什么古今动物间会有相似与不同?在前两课的基础上,学生很容易将其与遗传、变异现象联系起来。教师顺势追问:为什么古今动物之间有许多的不同之处?在交流讨论中,学生逐步理解生物的遗传变异和环境因素的共同作用导致了生物的进化,从而有效落实核心概念。

4.追根溯源

第一次试教时,教师引导学生运用结构与功能、稳定与变化这两个跨学科概念分析,小盗龙是否是鸟类的祖先,它能否像鸟一样展翅高飞。学生通过比较小盗龙和家鸽(如图4),找到它们之间相似和不同之处,推测小盗龙只能滑翔,教师则顺势总结出两个跨学科概念。这样的教学,学生对跨学科概念的运用刻意且被动,跨学科概念更像是强硬地灌输给学生。

第二次试教时,鉴于学生对小盗龙是否是鸟类的祖先有不同的观点,教师组织他们基于图片中的证据进行辩论。学生认为小盗龙是鸟类的祖先的原因有:它们都有羽毛和翅膀,大小也差不多,有许多相似的部分;虽然它们有不同之处,但是它们都能飞行,很有可能小盗龙进化成了现代的鸟类;小盗龙遗传下来了许多相似的性状,如羽毛,但是也在不断地进化,有许多不同的地方。学生认为小盗龙不是鸟类的祖先的原因有:它们有很多不同的地方,如小盗龙的翅膀上有爪子,后腿也有羽毛;小盗龙的翅膀相对较小,尾巴的骨骼很长,这些身体结构不利于它飞行,估计只能滑翔。学生通过比较发现小盗龙和家鸽结构的相似和不同之处,根据结构与功能相适应,推测小盗龙只能滑翔,他们还从遗传和进化的角度,解释了小盗龙和家鸽之间的相似与不同之处。

这样的调整,有效地激发了学生的学习兴趣。在激烈的辩论中,学生主动观察图片信息,寻找证据,潜移默化地运用了跨学科概念结构与功能、稳定与变化进行论证,锻炼了批判性思维。

三、试教反思

1.跨学科概念结构与功能的建构

生命科学领域中的结构与功能,体现在经过长期的演化,生物的众多器官互相配合,适应环境,具有了特定的功能。通过比较灭绝的生物与当今某些生物的相似之处,关注其结构与功能的变化,探讨变化的原因。[2]

学生模拟古生物学家的研究过程,挖掘、组装化石模型后,观察骨骼化石和牙齿的特征,聚焦推测它们的运动方式和食性。学生自主寻找证据,聚焦结构的特点,推测其具有的功能,理解结构与功能的跨学科概念。

在学生完成结构阐释功能后,教师引导他们逆向思考,从功能推测可能具有的结构特点。通过观察冰川中发现的猛犸象标本,学生认为其体表的皮毛可以保暖,进而推测可能还有其他可以御寒的结构。根据生活经验,学生知道皮下脂肪可以起到保暖的作用,合理推测猛犸象的皮下脂肪可能也很厚。接着,教师补充科学家研究的证据,证实学生的推测是正确的,从而渗透从功能可以反推其具有的结构。通过逆向思维,更加有效地让学生理解结构与功能相适应。在教学实践中,根据学生的认知需要,教师利用正向、逆向思维方式的融合,帮助他们建构跨学科概念结构与功能。

2.跨学科概念稳定与变化的建构

生物的遗传与变异是稳定与变化在生命科学领域明显的体现。通过比较已经灭绝的猛犸象和现在的亚洲象之间的相似和不同之处,学生分析其原因,聚焦生物的遗传和变异。古今生物间的差异,是在遗传变异和环境因素的共同作用下,发生的进化现象。这有效地落实了课程标准中的学业要求,让学生初步理解古今生物间存在稳定与变化。

通过追根溯源的辩论活动——小盗龙是否为鸟类的祖先,学生观察小盗龙的复原图和骨骼化石图片,并与体型大小差不多的家鸽进行比较,主动寻找证据论证自己的观点。学生发现了它们有许多相似的部分,如都有羽毛和翅膀,但也有不同之处,如小盗龙有长长的尾椎骨,翅膀上还有爪。学生先由浅层次地描述图片信息,发现它们之间有相似和不同之处,进而从遗传的角度解释为什么有相似之处,从进化的角度解释为什么有不同之处。学生在激烈的辩论中,运用遗传和进化论证自己的观点,进一步深入理解跨学科概念稳定与变化。

通过对两组古今生物的比较,学生发现它们之间都存在稳定与变化的部分,教师顺势介绍,科学家正是基于此,通过参考现在存活的动物,去复原已经灭绝的远古动物。这可以促进学生理解跨学科概念的应用价值。

3.启示

调整后的教学更能够发挥学生的主体性,让他们在探究实践活动中领悟、理解、应用跨学科概念,达到了更好的教学效果。学生建构跨学科概念并非一日之功,需要教师在日常教学中不断渗透跨学科概念教学的意识,并在学生理解跨学科概念的基础上,逐步让他们领悟到各跨学科概念的共通性,学习处理问题的方法和模式,从而形成科学的世界观和方法论,实现科学课程的教育目标。

[课题:2024年湖北省教育学会一般课题“核心素养导向的小学科学学科课堂教学实践研究”,编号:B2024204。课例为中国教育学会科学教育分会2024年小学科学优质课展示活动的展示课。]

(作者单位:湖北省武汉市青山区钢花小学)

参考文献

[1]高云峰.跨学科概念与跨学科实践[M].北京:高等教育出版社,2023.

[2]义务教育科学课程标准修订组.义务教育科学课程标准(2022年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2022.