指向“系统与模型”的校本课程设计

作者: 杨贺 郭晓丽 孙慧芳

科学课程标准要求,通过对13个学科核心概念的学习,深入理解物质与能量、结构与功能、系统与模型、稳定与变化等跨学科概念。跨学科概念成为科学教育领域关注的核心命题,它的意义在于超越了学科的边界,在各领域普遍适用,能够为学生提供一个组织框架,将不同学科的知识连接到一起,从而系统、整体地认识科学。[1]课程标准只提出了跨学科概念,没有给出具体的学习内容及要求,因此教师需要通过教学实践尝试摸索实现跨学科概念的方法与策略。我们在教学过程中,整合、利用相关资源,开发了《卡伐利亚树消失的秘密》一课,凝练了指向“系统与模型”的课程设计策略。

一、依据跨学科概念的内涵梳理课程内容

系统是根据研究目的人为界定的,由一些有关联的物体或成分组成的有序整体。它包含边界、成分和相互作用,当然系统与外界之间一般存在物质与能量的交换。模型是经过处理的简化系统,反映了系统的本质特征。合理的模型除了可以解释一部分系统的现象之外,还可以进行预测,从而验证模型的可靠性,同时加深对系统的认识。模型包括理论模型、数学模型和物理模型三种类型。[2]在生命科学领域,生态系统是一种复杂的开放系统,与其他物质系统一样具有层次性,遵循自然界的共同规律。

基于以上分析,我们在开发课程时,需要通过毛里求斯岛上濒临灭绝的卡伐利亚树这一真实情境,引导学生发现并建构岛上生态系统的理论模型,利用渡渡鸟与卡伐利亚树的相互依存关系揭示生态系统各成分之间的相互作用。

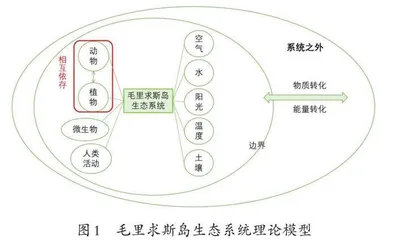

在毛里求斯岛生态系统中(如图1),学生要建构的生态系统理论模型包括生物成分和非生物成分两大类,其中,生物成分中包含动物、植物、微生物与人类活动;非生物成分中包含空气、水、阳光、温度、土壤等自然环境条件。学生在建构毛里求斯岛生态系统理论模型的过程中,需要基于已有知识对毛里求斯岛生态系统的成分进行枚举,以此完成生态系统的模型建构。

二、从“系统与模型”角度进行内容分析与重构

1.分析课程标准

生态系统是课程标准中的核心概念“生命系统的构成层次”中的学习内容“生态系统由生物与非生物环境共同组成”(见表1)。

分析课程标准内容可以看出,学生通过对以上内容的学习能够对生态系统有初步的认识,初步建构概念“生态系统是由生物与非生物环境共同组成”,同时,也对系统内一些成分之间的相互关系进行了探讨,但不涉及认识有的植物需要依赖特定动物助力繁殖。课程标准在学习活动建议里补充了调查这一学习活动。因此,我们选择了合适的、有趣的、具有真实性的学习素材补充在日常教学中,帮助学生完善对动植物之间相互关系的认识,以便更好地建构“系统与模型”这一跨学科概念。

2.挖掘素材的价值

在生物学上,渡渡鸟与卡伐利亚树的关系是生态系统中动物和植物之间的一种复杂又典型的相互依存关系,通常情况下是不容易被发现的,但由于渡渡鸟灭绝这一特殊情况的出现,很好地暴露出这一复杂的关系。“卡伐利亚树的消失与什么因素有关”这一话题特别容易激发学生的探究欲望。资料显示了卡伐利亚树的问题的发展脉络。

从几百年前开始,卡伐利亚树结果有果实但不发芽。20世纪30年代,当地的植物学家担心它会灭绝,采集植物的种子用各种方法进行处理,但都失败了。他们怀疑是土壤结构改变导致的,但始终没有新进展。直到20世纪70年代,美国生态学家坦普尔研究并发现,这些树的树龄大概三百多岁,这与岛上渡渡鸟灭绝的时间是重合的。于是他作出假设:这些树木和灭绝的渡渡鸟有某种关系。他推测:树的种子外壳坚硬,幼芽无法冲破硬壳发芽,而渡渡鸟的砂囊有极强的消化能力可以帮助种子发芽。为了证明推测,他找来火鸡进行实验。果核经过火鸡的肠胃后,果然磨薄了不少。

基于以上内容,学生在课堂上像生态学家一样,从基于现象提出问题、作出假设、建构生态系统模型、借助资料推理论证、利用模型验证假设,到最后利用火鸡进行模型应用、形成解释,对理解和形成跨学科概念“系统与模型”才有了一定的认识。

三、基于“系统与模型”确立教学目标

“系统与模型”的概念范畴很广泛,在该课中,我们引导学生利用自己建构的毛里求斯岛生态系统模型去追溯卡伐利亚树濒临灭绝的主要原因:人类大量砍伐树木及捕食动物,使得这种树的繁殖速度赶不上砍伐速度,而渡渡鸟的灭绝彻底断绝了树的繁殖路径。这可以帮助学生认识到生态系统中动物与植物之间相互依存的关系,聚焦到系统成分之间的关系。结合以上分析,我们制订了该课的教学目标如下。

科学观念:通过分析卡伐利亚树濒临灭绝的原因,知道生态系统是由生物与非生物环境共同组成的,初步构建生态系统;通过阅读资料,分析、筛选有效信息,能够认识到生态系统中成分之间的相互作用,即有的植物需要依赖特定动物助力繁殖,动植物之间存在相互依存的关系(教学难点)。

科学思维:能够列举并建构毛里求斯岛生态系统所有的成分(教学重点);能够基于已有的调查资料与笔记,分析毛里求斯岛这一生态系统中哪些成分可能影响卡伐利亚树的繁殖;能基于客观事实推理论证渡渡鸟的灭绝直接导致了卡伐利亚树的消失。

探究实践:通过阅读资料,分析学习资料中给出的内容,提取有效的信息,推理卡伐利亚树濒临灭绝的原因;有意识地选择像火鸡这样与渡渡鸟有相似体型、胃功能的动物进行实验,验证渡渡鸟的消化可以帮助卡伐利亚树种子萌发的假设。

态度责任:乐于与同学分享自己对于卡伐利亚树消失的推测观点,并听取不同的意见;当与别人观点不同时,勇于基于事实提出质疑;能树立保护生态系统、维持生物多样性的意识,珍惜、爱护自然环境中的动物和植物。

四、围绕“系统与模型”设计教学流程

生态系统的学习整体上更为复杂,学生在学习的过程中,首先需要正确识别系统内的所有成分,初步建构由各成分组成的系统模型;随后才能基于现实的情况分析系统模型内各成分的相互关系。教师在设计教学时,要事先规划一整套教学流程,帮助学生厘清课程中所要经历的研究过程,设计各教学环节的探究活动以便学生更好地参与其中。

1.创设真实情境,提出科学问题

聚焦环节,教师给出毛里求斯岛上卡伐利亚树濒临灭绝的资料,提出关键问题“如果你是植物调查员,你会提出什么科学问题”,让学生快速进入真实情境,带入调查员角色,将问题与自身产生联系,[3]激发他们的探究兴趣。这样设计不同于常态逻辑中基于已有调查资料与线索进行“破案”,而是准确地向学生渗透在科学课堂上要像科学家一样探究一个具体且真实的科学问题。

2.识别系统成分,建构系统模型

“探究活动一”中,教师提出关键问题:在毛里求斯岛上,哪些因素可能导致树的种子不发芽?学生通过代表发言、小组成员头脑风暴等形式分析所有影响树的种子发芽的因素,教师依托学习单引导学生对所有列举的影响因素提取关键词并进行归类(如图2),帮助他们识别系统成分,初步建构毛里求斯岛这一生态系统模型。这样使学生明确在毛里求斯岛这一生态系统中,会有像动物、植物、微生物、人类活动等生物成分影响卡伐利亚树种子的萌发;也会有像空气、水分、温度、土壤、阳光等非生物成分影响着卡伐利亚树种子的萌发,以此完成该课的教学重点。这样设计帮助学生尽可能全面地列举所有可能影响卡伐利亚树不再繁殖的因素,基于以往学习的经验尝试初步建立毛里求斯岛生态系统。随后,教师通过板书将学生提炼出的零散、无规律的因素进行重新排版与分类,帮助他们意识到研究树濒临灭绝需要先建立卡伐利亚树所在的生态系统,并对其组成成分进行识别与构建。

3.筛选成分信息,应用概念模型

“探究活动二”中,学生基于头脑中初步建构的生态系统理论模型,明确系统成分之间的一般关联,带着推测与思考进行有针对性的资料阅读,并逐一筛查相关的系统成分,锁定人类活动和动物灭绝这两个主要的影响因素。人类的砍伐行为导致了树的繁殖速度赶不上砍伐速度,树大量消失;而人类捕杀鸟类,使得一部分以树的果实为食物的鸟类不能助力植物繁殖。随后,教师通过追问的方式促进学生借助树龄与渡渡鸟的灭绝年份的关联,锁定渡渡鸟的灭绝直接影响了树的种子不再萌发。这样设计引导学生借助学习资料对系统内各成分进行筛选,寻找出最可能的影响因素作为有力信息进一步表达自己的观点。

4.完善评价模型,理论模型外显

“探究活动三”中,基于学生提出的观点,教师进一步提问:“渡渡鸟的消化是卡伐利亚树种子萌发的必要条件。如何验证你的假设?”学生小组讨论,根据已有证据尝试通过头脑风暴提出解决方案。同时,教师可以基于课堂生成有选择性地给出问题支架:①如何验证渡渡鸟的消化对卡伐利亚树果实和种子的影响?②选择什么样的鸟类来模拟渡渡鸟?③如果这种鸟不吃卡伐利亚树的果实,怎么办?随后,教师揭晓科学家的实验方案与结果,让学生明确本次探究与科学家保持高度一致,以此激励他们像科学家一样发现问题、分析问题、解决问题。

通过以上几个探究活动,学生在课堂上利用推理论证,以卡伐利亚树和渡渡鸟的关系为例深入理解生态系统中动物、植物这两个成分之间的相互依存关系,为更好地建构跨学科概念“系统与模型”奠定了坚实的基础。教师将学习成果以板书的形式呈现,将学生建构的理论模型外显、可视化,再一次帮助他们理解模型对系统的解释,以此突破该课的教学难点。

5.解决新问题,模型应用与迁移

研讨环节,教师询问如果将火鸡等类似的动物引入岛上解决卡伐利亚树濒临灭绝的问题,是否可行,以此检验学生对该课建构的生态系统模型是否真正理解。学生的水平可能分为三个层次:火鸡不吃这种树的果实,需要喂食;火鸡不适应毛里求斯岛的生态环境,不能正常生存;火鸡的引入可能会破坏毛里求斯岛原本的生态生态系统,打破生态平衡。教师根据学生的不同表现进行评价(见表2),帮助他们修正原有的理解,以此巩固该课建构的生态系统模型。这样设计引导学生通过思辨得出将新生物引入系统会对系统产生影响的观点,利用建构的毛里求斯岛生态系统模型解决问题,进行模型的应用与迁移,以此培养他们保护生态系统、形成生物多样性的意识,发展其系统观。

拓展环节如果时间充裕,教师可询问学生如果将毛里求斯岛换成其他像海洋、沙漠、森林等生态系统,是否能够解决新系统中出现的问题,从而帮助他们巩固该课建构的生态系统模型。

小结

通过以上教学的设计与实施,学生能够在学习核心概念的基础上深入理解跨学科概念“系统与模型”。经过这样一轮的探究学习,学生能够对毛里求斯岛这一生态系统的真实问题进行深入理解。在课后访谈中,学生反馈:人类对大自然的破坏无处不在,我们应该对自己的行为加以限制,更好地保护生态环境。由此可见,核心素养四个维度的教学目标做到了有机融合、充分实现。

跨学科概念“系统与模型”,能够统摄多个学科的核心概念。学生对跨学科概念的理解不是一朝一夕完成的,需要在不同的年级、不同的领域内容的学习中反复应用,螺旋式上升。教师在教学研究中必须深入学习、研读课程标准及相关专业书籍,提升理论水平,开展研究性创新实践,不断提高教学质量。

(作者单位:杨贺,首都师范大学实验小学;郭晓丽,北京市海淀区教师进修学校;孙慧芳,北京教育学院数学与科学教育学院)

参考文献

[1]孙慧芳.新加坡小学科学教材中跨学科概念的建构与启示[J].教学与管理,2024(17).

[2]高云峰.跨学科概念与跨学科实践[M].北京:高等教育出版社,2023.

[3]赵若珊,郭晓丽.项目式学习任务单的设计与应用——以“设计制作小车”项目为例[J].湖北教育(科学课),2024(07).